신동훈

신동훈

[한국심리학신문=신동훈]

4월입니다. 선명하지도 흐릿하지도 않은 연한 분홍빛 벚꽃의 계절이 지나갑니다. 나풀나풀 떨어지는 벚꽃처럼, 누군가를 잘 떠나 보내려면 바람에 몸을 맡기고 마음을 실어야 하나 봅니다.

애도와 우울

지그문트 프로이트는 『애도와 우울증』에서 정상적인 애도는 대상의 상실을 극복하는 한편, 지속되는 동안 자아의 모든 에너지(리비도)를 빨아 들인다고 말했다. 그러므로 사랑하는 사람이 죽음으로 우리 곁을 떠난다면, 그와의 감정적인 고리를 끊고 그에게 쏟았던 심리적 에너지를 회수해 다른 사람에게 다시 부어야 한다. 다시 말해 상실한 대상을 기억하고 내면화해 감정적으로 결별을 받아들이고, 그에 대한 리비도를 회수해야 한다. 이것이 프로이트 애도이론의 핵심이다.

물론 리비도를 회수하는 일, 즉 사랑의 대상으로부터 자신을 분리하는 일은 결코 쉽지만은 않다. 프로이트 역시 그 일을 ‘엄청나게 고통스러운’ 일이라고 인정했다. 그러나 동시에 애도를 ‘작업(arbeit)’이라 표현하며 그것이 아무리 고통스럽더라도, 성공적으로 완수되어야 하는 일이라고 강조했다.

사랑하는 대상을 상실한 사람이 ‘엄청나게 고통스러운’ 감정의 폭풍우를 극복하고 앞날을 향해 눈을 돌려야 한다고 했던 프로이트처럼, 세상은 우리에게 죽음을 성공적으로 애도하고 미래를 향해 나아가라고 말한다. 삶은 죽음으로 인해 사랑하는 사람과 관계가 단절되었을 때, 그의 부재를 슬퍼하되 지나치게 집착하지는 말고, 일정한 시간이 지나면 훌훌 털고 일어나 삶을 살아가라고 명한다.

상실한 대상에게서 벗어나 자아를 회복하고 현실의 삶으로 돌아올 것. 더이상 부재하는 존재보다 존재하는 존재, 남아 있는 이에게 집중할 것. 이와 같은 명령에 응하면 정상, 그렇지 못하면 비정상이라는 딱지가 붙는다. 그리고 마침내 성공했다면 애도, 아쉽게 실패했다면 우울인 것이다.

그러나 애도에 있어서 ‘일정한 시간’이란 얼마큼이라고 말할 수 있는가? 그 시간은 충분하며, 모두에게 적용될 수 있는가? 또한 애도의 성공과 실패를 가르는 기준은 무엇인가? 그에 앞서 과연 애도에 성공과 실패라는 것이 존재하는가? 더 나아가 ‘애도’라는 감정에까지 성공과 실패 원리를 적용해야 하는가?

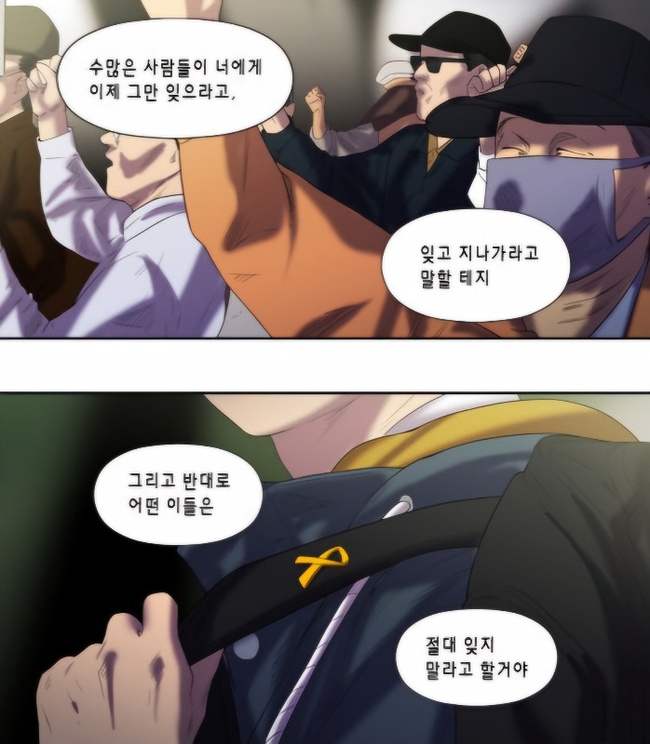

네이버웹툰 '닥터 프로스트(이종범)' 시즌3

네이버웹툰 '닥터 프로스트(이종범)' 시즌3

가깝고도 먼, 부드러운 거부

한편 프랑스 철학자 자크 데리다는 프로이트에 대해 "애도작업의 성공이나 실패가 꼭 정상과 비정상으로 나뉘어야 하는지, 애도작업의 성공만이 긍정적이고 실패는 반드시 부정적인지” 묻는다. 데리다에 따르면 사랑하는 사람의 죽음은 그와의 결별이 시작되는 지점이 아니라, 그 사람에 대한 책임–아무도 대신해줄 수 없는 것을 나와 연결하는 책임–이 탄생하는 지점이다.

데리다는 사랑하는 대상의 죽음에 있어서 ‘부드러운 거부’가 행해져야 한다고 생각했다. 이때 ‘거부’란 잃어버린 대상을 바깥에, 저쪽에, 혼자 놔두지 않고 자기화(내면화)하려는 것에 대한 거부를 가리킨다. 데리다가 말하는 거부 혹은 거절은 타자의 타자성을 유지하게 하면서 타자에 대한 기억과 계속 교감하고 교류하기 위한 것이기에 긍정적인 의미를 띤다. 그는 ‘부드러운’이라는 표현으로 ‘타자를 내 안에 받아들여야 하고, 또 받아들이지 말아야 한다’고 역설한다.

‘부드러운 거절’을 통해 타자는 우리의 마음 속에 있으면서도 우리의 일부가 되지 않는다. 타자는 우리가 조종하고 통제할 수 있는 우리의 일부가 아니라, 우리 안에 존재하지만 타자성을 여전히 유지하는 ‘나보다 더 강력하거나 힘 있는’ 존재다. 타자는 우리 안에 사는 목격자이고 우리 안에서 우리를 보는 존재다. 그는 완전하고도 영원한 타자로서 ‘우리 안에 있는 먼’ 존재다.

사랑과 생존(生存)

결국 중요한 것은 타자에 대한 ‘환대, 사랑, 우정’이다. 우리는 환대와 사랑과 우정을 통해 내면화를 넘어선다. 물론 그 과정은 아프고 고통스럽다. 상처가 나고 마음이 찢어지고 충격을 받는다. 그러나 이를 통해 타자에 대한 전면적이고 폭력적이며 강제적인, 또한 어쩌면 비자발적인 내면화를 피할 수 있다.

상식적으로 생각하면 죽은 사람은 더 이상 무슨 말을 할 수도 없기에 이야기를 주고받을 상대도 아니다. 프로이트는 이러한 현실을 인정하고 앞으로 나아가야 한다고 말한다. 그러나 데리다는 그 상식을 뒤집고 죽은 사람이 말을 하기를 바란다. 데리다는 사랑의 대상은 죽었음에도 불구하고, 아니 바로 죽었기 때문에 더욱 사랑의 대상이어야 한다고 생각한다. 그가 이 세상에 없는 것이 확실함에도 불구하고, 그에게 말할 기회를 주고 싶은 것이다. 사랑하는 대상이 죽었음에도 불구하고, 바로 죽었으니까 더욱, 그것이 더욱 소중하다고 여기는 것이다.

데리다에게 타자는 애도의 법이다. 내가 아니라 타자가 애도의 법인 것이다. 그에 반해 프로이트에게 애도의 법은 타자가 아니라 자신이다. 즉, 떠난 사람이 아니라 살아남은 사람이 중심인 것이다. 데리다의 법이 이별을 거부하는 몸짓이라면, 프로이트의 법은 이별을 인정하고 삶을 계속 이어가고자 하는 생존의 몸짓이다.

그러나 데리다가 말하는, 이별을 거부하는 몸짓도 생존이라는 큰 테두리 안에 넣을 수 있다면, 그것은 프로이트가 상정하는 것과는 다른 윤리적 생존일 것이다. 데리다가 “생존이라는 주제에 늘 관심을 갖고 있었다”고 말한 것은 바로 이러한 맥락에서 나왔을 것이다. 생존이란 일반적인 의미에서 계속 산다는 것뿐만 아니라 죽음 이후에 산다는 의미도 되기 때문이다.

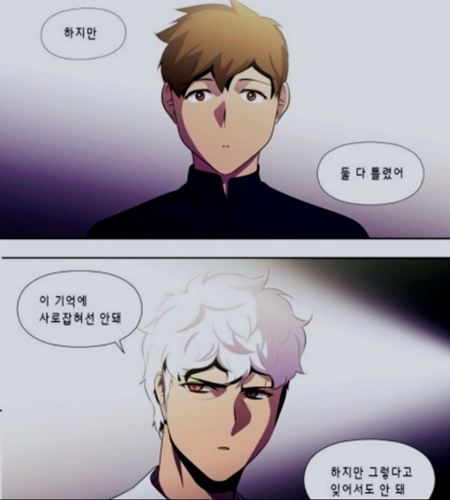

네이버웹툰 '닥터 프로스트(이종범)' 시즌3

네이버웹툰 '닥터 프로스트(이종범)' 시즌3

내 곁에 살아 있어 고맙습니다

사랑하는 사람의 죽음. 또한 질병, 재난, 사고 등으로 마음에 상처를 입고 살아 가는 분들이 계시리라 생각합니다. 사는 게 사는 게 아닌 지경에서도, 삶은 우리에게 ‘살라’고 말합니다. 왜 그리도 삶은 ‘살아야만’ 하는 것일까요? 삶이란 도대체 무엇이기에. 삶의 의미가 사라진 그 순간에도, ‘생(生)’의 한 자락에 남아 있는 것은 과연 무엇일까요? 책의 한 부분을 소개하며 기사를 마칩니다.

« 내 친구들 각각에게는, 누군가 다른 친구만이 온전히 이끌어내 줄 수 있는 무엇이 있다.

나 혼자 그들의 전인을 불러내 활동하게 하기에는 역부족이다.

상대의 모든 면을 드러내려면 나 말고도 다른 빛들이 필요하다.

이제 찰스가 죽었으니 찰스 특유의 농담에 대한 로널드의 반응을 다시는 볼 수 없게 되었다.

찰스가 떠난 지금 로널드는 ‘내 차지’가 되었건만

내가 누릴 로널드는 더 많아지기는커녕 오히려 더 줄어들었다. »

<네 가지 사랑(C.S.루이스)> 中 ‘우정’

이 글을 읽은 당신에게 감사드립니다. 살아 있어 줘서 고맙습니다.

참고자료

1. 왕철. (2012). 프로이트와 프로이트의 애도이론-"나는 애도한다. 따라서 나는 존재한다.". 영어영문학. 제58권 4호

2. 이종범. (2015). 닥터 프로스트. 네이버웹툰. 시즌3

3. 양희은, 강승원. (2016). 4월. 뜻밖의 만남

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10037

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10037

mesamis153@gmail.com