고예림

고예림

[한국심리학신문=고예림 ]

지하철 끝자리가 비었다. 당신의 선택은?

■ ‘명당’으로 불리는 자리

스무 살, 서울에 상경한 뒤 나를 가장 설레게 한 일은 지하철을 타고 서울 곳곳을 누비는 일이었다. 형형색색의 노선들, 방심하면 낯선 곳으로 난파될 수 있다는 스릴. 그 자체로도 짜릿했던 시절이 있었다. 모든 것을 새롭게 바라보던 그때, 유독 흥미롭고 낯설게 느껴진 장면이 있었다.

바로 지하철 끝자리에 앉아 있던 사람이 일어서는 순간이었다. 그 자리엔 순식간에 다른 사람이 앉았고, 이미 앉아 있던 이들마저 자리를 옮겨 그곳으로 이동했다. 누군가는 서 있던 몸을 휙 돌려 앉고, 어떤 이는 재빠르게 몸을 밀어 넣듯 자리를 차지했다. 마치 침묵 속의 눈치 게임이라도 하는 듯, 이 한 자리를 두고 경쟁하는 모습이었다. 남녀노소 가릴 것 없이 대부분이 그 ‘귀찮은’ 행동을 기꺼이 감행했다. 그 모습이 다소 코미디같았다.

■ 텅 빈 공간에서의 선택

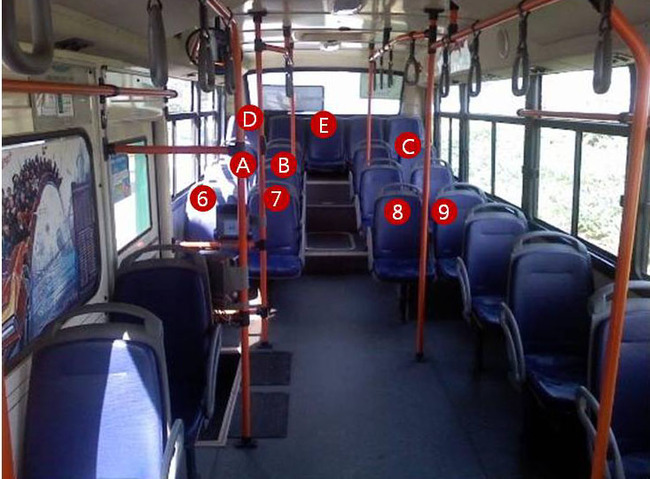

지하철이든 버스든, 텅 빈 좌석들 가운데 우리는 본능적으로 어떤 자리를 고른다. 익숙하지만 그리 흔치 않은 풍경일 것이다. 만원이 아니라 텅텅 빈 버스는 거의 없기에. 그럼에도 운 좋게 자리가 널널한 버스를 혼자 타게 된다면, 어디에 앉겠는가? 출입문 가까운 6번? 가장 안쪽의 D번? 아니면 햇빛을 피할 수 있는 9번?

나의 선택은 9번 좌석의 앞자리다. 내 옆에 누군가 탈 것이라는 가능성을 완전히 차단하고 여유롭게 가고 싶기 때문이다. 어떤 사람은 하차하기 제일 좋은 동선이어서, 또 어떤 사람은 창문 밖의 풍경을 보기 위해서 이 자리를 택한다. 이렇게 자리를 고르는 기준은 각기 다르지만, 흥미롭게도 많은 사람들이 비슷한 방식으로 판단하고 선택한다. 마치 약속이라도 한 듯, 사람들은 직감적으로 '덜 불편하고 더 편안한 자리'를 향한다.

‘명당’이 생기는 이유

버스, 비행기, 심지어 독서실까지. 어떤 공간이든 꼭 인기 있는 자리가 있다. 인기있는 자리는 어떻게 사람들을 끄는 것인가? 그리고 우리는 왜 그 자리를 선호할까?

■ 인간의 본능: 구석에 대한 끌림

심리학자 로버트 소머(Robert Sommer)와 프랭클린 베커(Franklin Becker)는 1973년 발표한 연구에서 사람들이 벽 쪽이나 구석진 자리를 선호하는 경향이 있다는 것을 밝혀냈다. 그 이유는 ‘외부 자극을 최소화하고, 나만의 공간을 확보하고자 하는 심리적 본능’ 때문이다.

진화 심리학에서는 인간이 태아 시절처럼 보호받는 공간을 무의식적으로 찾아 나선다고도 말한다. 동물에게도 적용되는 이 본능은, 탁 트인 공간보다 한쪽이 막혀 있어 시야와 감각이 통제되는 구조에서 포식자에게 공격받을 가능성이 적다. 또한 가장자리에 있으면 남들의 상황과 위치까지 파악할 수 있기 때문에 구석진 자리에서 안정감을 느낀다. 특히 예상치 못한 접촉이나 소음을 회피하고자 하는 도시인들의 습관과도 맞닿아 있다.

■ 심리적 안정감과 거리의 기술

지하철 끝자리는 한쪽이 벽이나 칸막이로 막혀 있어 외부 자극에서 자유롭다. 비좁은 공간에서도 유일하게 ‘내 쪽’은 타인의 침범이 없다. 그 한 칸의 구조가 사람에게 심리적 거리와 여유를 제공하는 셈이다.

한국은 OECD 국가 중 인구밀도 1위로, 서울은 인구가 고도로 밀집된 도시이다. 많은 인구가 제한된 공간을 점유하는 물리적 상태를 뜻하는 인구밀도와 별개로 인구밀집도는 개인이 속한 환경의 높은 밀도에 대한 그 사람의 지각으로부터 발생하는 심리적 상태를 의미한다.

실제 인구 수와는 별개로, 사람들은 주관적으로 느끼는 밀집감에 따라 스트레스를 받는다. 옆자리가 비어 있는 것만으로도 붐빈 공간이 덜 갑갑하게 느껴지며, 누군가 양옆에 밀착되어 있으면 같은 공간에서도 훨씬 더 피로감을 느끼는 법이다.

퇴근 시간 만원 지하철, 끝자리에 앉은 이와 손잡이를 잡고 서 있는 사람들은 같은 칸에 있지만, 다른 밀집도를 경험한다. 지하철 끝자리를 쟁취한 사람은 외벽에 등을 기대며, 사람들 틈바구니 속에서 잠시 벗어난 듯한 느낌을 받는다. 사소해 보여도 강력한 차이다.

세상 한가운데에서, 구석을 선택하는 이유

사실 우리가 구석자리를 선호하는 이유는 단지 편안해서만은 아니다. 세상과의 거리 한 칸, 작은 불확실성을 통제하려는 몸의 선택, 그것이 구석자리에 담긴 의미다. 누구도 쉽게 말을 걸지 않을 것 같은 자리, 시선이 분산되지 않고 생각이 흐트러지지 않는 구조. 그 안에서 우리는 ‘나만의 공간’을 잠시나마 확보한다. 마치 아지트처럼 말이다.

끝자리가 비었을 때 망설임 없이 그곳을 향하는 발걸음. 거기엔 우리가 일상에서 심리적 공간을 어떻게 확보하며 살아가는지에 대한 단서가 숨어 있다.

우리는 오늘도, 세상과 적당한 거리를 두면서 세상을 충분히 바라볼 수 있는 ‘그 한 칸의 거리’를 찾아간다. 어쩌면 그 조용한 구석이야말로, 우리가 세상 속에서 나를 지키는 가장 작고 사적인 방법일지도 모른다.

*출처

1) Carol S. Weinstein. (1981).

Classroom Design as an External Condition for Learning. JOURNAL ARTICLE, p.12-19. https://www.jstor.org/stable/44422614

2) Linda Brannon(2019). 건강심리학. 학지사

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10339

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10339

koyelim0801@naver.com