고예림

고예림

[한국심리학신문=고예림 ]

최근 엠넷이 제작한 ‘월드 오브 스트릿 파이터(스우파2)’는 높은 화제성과 시청률을 기록하며 주목받고 있다. 지난 1일 방송은 티빙 동시간 전체 라이브 채널 중 실시간 시청 점유율 94%를 기록하며 그 인기를 입증했다. 소셜미디어에서도 ‘스우파’ 관련 콘텐츠가 활발히 소비되고 있고, 일상 대화 속에서도 이 프로그램은 자주 언급되고 있다.

엄청난 인기를 끌고 있는 엠넷의 한 프로그램 / 스트릿우먼파이터뜨거운 프로그램, 반복되는 비난

엄청난 인기를 끌고 있는 엠넷의 한 프로그램 / 스트릿우먼파이터뜨거운 프로그램, 반복되는 비난

그러나 댄서 간 경쟁이라는 포맷 특성상, 시청자들 사이에서는 끊임없는 논쟁이 이어진다. 방송이 공개될 때마다 다른 참가자가 도마 위에 오르고, 매주 새로운 에피소드가 나올 때마다 비난의 대상은 빠르게 바뀐다. 참가자의 말투, 표정, 혹은 심사 결과에 대한 불만을 이유로 사람들은 기다렸다는 듯 댓글과 SNS를 통해 날 선 반응을 쏟아낸다.

흥미로운 점은 매주 욕을 먹는 사람은 달라지지만, 욕하는 방식은 거의 똑같다는 것이다. 논란이 될 만한 장면이 클립으로 올라오면 댓글창에서 시작된 비난은 참가자의 개인 SNS까지 번지며, 결국 한 사람이 ‘먹잇감’이 되어 집중 공격을 받는다. 누구든 틈을 보이면, 그들의 사적인 공간마저 신랄하고 악의적인 말들로 가득 차는 결말로 이어진다.

욕할 사람은 바뀌지만, 방식은 그대로

이런 분위기에 피로감을 느낀 일부 시청자들은 “욕할 대상만 바뀔 뿐, 구조는 반복된다”고 지적한다. 직접적으로 욕을 하지 않았다고 해도, 우리는 이런 여론에 영향을 받고, 때로는 비슷한 감정을 공유하고 있지는 않을까. 대중은 왜 이렇게 쉽게 누군가를 비난하고, 때로는 가차 없이 상처 주는 말을 쏟아내게 되는 걸까?

이런 현상은 특정 프로그램에만 해당하는 것이 아니다. 우리는 직장에서, 학교에서, 혹은 한 번도 만나본 적 없는 타인을 향해서도 낯선 분노와 혐오를 쏟아내곤 한다. 이런 심리는 다음과 같은 개념들로 설명할 수 있다.

▶ 방향 없는 감정이 먹잇감을 포착하면 - 전이와 투사

인간은 부정적인 감정을 느끼면, 그것을 외부로 분출하고 싶어 한다. 특히 억울함, 피로, 불안처럼 대상이 명확하지 않은 감정일수록 더 위험하다. 이때 마침 욕할 만한 인물이 눈에 띄면, 그 감정은 마치 정당한 분노인 것처럼 방향을 얻어 폭발한다.

프로이트는 전이를 ‘과거의 감정이 현재의 상황에 부적절하게 반복되는 것’이라 정의했다. 예를 들어, 과거 남편에게 느낀 분노를 전혀 상관없는 전화 상담사에게 터뜨리는 경우다. 또한 사람은 자신의 결핍, 불안, 열등감을 마주하기 어려울 때, 그것을 타인에게 덧씌우는 ‘투사(projection)’라는 방어기제를 사용하기도 한다. 내 안의 불편한 감정을 다른 사람의 문제로 바꾸고, 객관화된 형태로 통제하려는 심리다.

▶ 군중심리

귀스타브 르 봉은 군중심리를 “사람들이 다수의 행동에 따라 움직이며 고립되지 않기 위해 동조하려는 경향”이라 설명한다. 현대 사회에서는 이 현상이 SNS에서 더욱 두드러진다. 여론이 한쪽 방향으로 형성되면, 반대되는 의견을 내는 것 자체가 부담스럽고 두려운 일이 된다.

르 봉은 군중 속 개인은 자아의식을 잃고, 비판 없이 감정에 휩쓸린 채 행동하게 된다고 말했다. 그는 이 상태를 ‘전염(contagion)’이라 부른다. 몇 명이 시작한 비난은 빠르게 복제되고, 수많은 사람이 비슷한 말과 태도를 반복하게 되는 것이다.

르 봉은 군중 속 개인은 자아의식을 잃고, 비판 없이 감정에 휩쓸린 채 행동하게 된다고 말했다. 그는 이 상태를 ‘전염(contagion)’이라 부른다. 몇 명이 시작한 비난은 빠르게 복제되고, 수많은 사람이 비슷한 말과 태도를 반복하게 되는 것이다.

▶ 공공의 적 만들기

누군가와 타인의 뒷담화를 나누며 가까워졌던 경험이 있을 것이다. 사람은 본능적으로 ‘우리’와 ‘남’을 구분하고, 우리 집단에 소속감을 느끼며 안정을 취하려 한다. “우리는 쟤랑 달라”는 감각은 도덕적 우월감을 확인하고, 동시에 집단 결속을 강화한다.

역사적으로도 독재자들은 ‘외부의 적’을 만들어 내부를 하나로 묶는 전략을 자주 사용해왔다. 온라인 공간에서도 이 구조는 반복된다. 특정 인물이 조롱의 대상이 되면, 사람들은 그를 욕하며 일종의 유대감을 형성한다. 더 자극적이고 공격적인 말을 쓸수록 ‘우리 편’이라는 확신은 강해지고, 왜곡과 모함도 점차 심해진다.

▶ 악플에 쾌감을 느끼는 사람들

스월파 이슈에서 가장 두드러졌던 부분 중 하나는 무분별한 악플이었다. 댓글창과 개인 SNS에는 도를 넘는 말들이 쉽게 쏟아졌다. 그런데 악플을 쓰는 사람들은 왜 그렇게 적극적이고 쉽게 타인을 공격할 수 있을까? 미국 하버드대 제이슨 미첼 교수와 프린스턴대 다이애나 타미르 교수는 사람이 자신의 생각을 말할 때 뇌에서 쾌락 반응이 일어난다는 연구 결과를 발표했다.

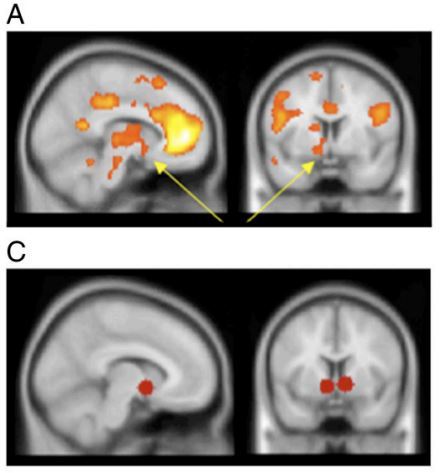

내 의견, 신념을 말할 때 활성화되는 뇌(위)와 돈으로 보상받았을 때 활성화되는 뇌(아래)의 부위는 상당 부분 일치한다. 미국 국립과학원회보(PNAS)

내 의견, 신념을 말할 때 활성화되는 뇌(위)와 돈으로 보상받았을 때 활성화되는 뇌(아래)의 부위는 상당 부분 일치한다. 미국 국립과학원회보(PNAS)

자기 생각이나 신념을 말할 때, 뇌의 측좌핵(Nucleus Accumbens)과 복측 피개 영역(VTA)이 활성화되는데, 이는 음식이나 돈을 얻었을 때와 비슷한 보상 반응이다. 더욱이 혼잣말이 아니라 누군가가 ‘읽고 반응해주는 댓글’일 때, 이 쾌감은 더 커진다. 그래서 악플러들은 타인에게 상처를 주는 말조차 자신의 존재감을 드러내는 수단으로 활용한다. 더 자극적일수록 더 많은 반응을 얻고, 그로 인해 자존감이 높아지는 효과까지 경험한다.

그래서 필요한 건 작은 경계심, 자각

실제로 악플을 직접 쓰는 사람은 많지 않을지도 모른다. 하지만 그 말에 고개를 끄덕이거나, 별생각 없이 ‘맞는 말이네’ 하고 넘기는 일은 생각보다 자주 일어난다. 누군가에게 쏟아지는 시선과 분위기 속에서, 우리도 모르게 그 감정에 끌려갈 때가 있다. 문제는 이 무의식적인 동조가 때때로 한 개인에게는 회복하기 어려운 상처로, 어떤 팀이나 집단에게는 오랫동안 남는 낙인으로 이어질 수 있다는 점이다.

그래서 이건 일부 사람만의 문제가 아닐 수 있다. 비난이 너무 자연스럽게 흘러갈 때, 한 번쯤 멈춰서 “나는 지금 이 상황을 어떻게 보고 있지?” 스스로에게 물어보는 것. 그게 우리가 할 수 있는 가장 작고 현실적인 시작일지도 모른다.

*참고문헌

1) 강한솔, 알에이치도쿄 탈락 확정, 월드 스우파 시청률·화제성 동반 상승, 중앙이코노미뉴스, 2025.07.04., https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=432051

2) 랄프 게오르크 로이트, 괴벨스-대중 선동의 심리학, 교양인, 2000

3) 윤광은, ‘월드 오브 스우파’, 망가진 연출과 희생양의 서사, 미디어스, 2025.06.28., https://www.mediaus.co.kr/news/articleView.html?idxno=313618

4) 최고야, “나는 조롱한다, 고로 존재한다” 악플러의 심리, 동아일보, 2023.04.17., https://www.donga.com/news/article/all/20230414/118843699/1

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10604

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10604

koyelim0801@naver.com