권다미

권다미

[한국심리학신문=권다미 ]

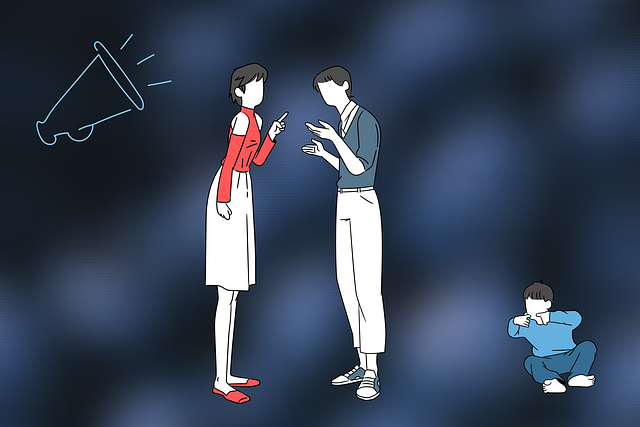

사람의 감정은 단순한 순간의 반응이 아니다. 반복되는 자극, 무시되는 호소, 끝내 외면당한 감정은 마음속에 상처로 남아, 결국에는 감정 폭발로 이어진다. 외도는 바로 그런 감정적 축적의 촉발점이다. 인간관계에서의 갈등은 무수히 많지만, 특히 남성과 여성의 정서적 차이는 감정을 이해하지 못하는 오해로 인해 갈등을 심화시킨다. 그중에서도 외도라는 상황은, 단순한 배신을 넘어 감정의 기억과 상처의 깊이가 서로 다르게 작용하는 것을 잘 보여주는 사례다.

“당신은 왜 내 말을 흘려들었어?” “참외밭에서 신발 끈도 고쳐 매지 말라고 했잖아! 관심처럼 보일 수 있다고… 경계하자고 했는데, 결국 이렇게 되었네.”

외도 후 배우자가 외도 자에게 주로 하는 말이다. 여기엔 단순한 분노보다 더 깊은 감정이 깔려 있다. ‘나의 감정을 가볍게 여긴 것에 대한 분노’, ‘신뢰의 반복된 무시에 대한 실망’이 그것이다. 문제는 외도 자체보다도 그동안 ‘무시된 감정’과 ‘반복된 실망’이 폭발하는 시점이 바로 외도가 터졌을 때라는 것이다. 어떤 부부는 “한두 번 실수할 수도 있지 않느냐”고 말한다. 하지만 실제로 상처는 ‘한두 번’으로 생기지 않는다. 반복되고, 무시되고, 개선되지 않을 때 그것은 감정적 누적이 되고, 심리적 파괴로 이어진다.

남자는 문제 해결, 여자는 감정 이해를 원한다.

심리학적으로 남성과 여성의 스트레스 반응은 뚜렷이 다르다. 남성은 스트레스를 문제 중심으로 바라본다. 어떤 문제가 생기면 그것을 해결하려 하고, 문제 해결 이후엔 감정도 자연히 정리된다고 믿는다. 스트레스가 사라지면 감정도 사라진다는 논리다.

하지만 여성은 스트레스를 감정 중심으로 받아들인다. 문제가 발생했을 때, 단순히 해결되는 것만으로는 충분하지 않다. 그 상황에서 느꼈던 감정(슬픔, 배신감, 두려움)은 기억 속에 고스란히 저장된다. 그래서 같은 문제가 반복되면 그때의 감정까지 다시 살아나며 상처가 증폭된다. 이 때문에 남편은 “이 문제는 벌써 끝난 일 아니야?”라고 하지만, 아내는 “그때 상처는 여전히 남아 있어”라고 말하게 된다. 바로 이 지점에서 대화는 서로 다른 언어로 이루어지고, 이해는 더욱 멀어진다.

치유되지 않은 여성의 상처는 히스테리가 된다.

감정이 억눌리고, 상처가 무시된 채 쌓이게 되면 그것은 ‘히스테리’로 표출된다. 히스테리는 단순한 과민 반응이 아니다. 치유되지 않은 감정의 고통이 반복적으로 표출되며, 일상적인 사건에도 과도한 감정 반응으로 이어진다. 여성에게 히스테리는 종종 보호받지 못한 자기감정의 최후통첩이다. 그동안 무시당한 감정의 파편이 하나씩 터지며, 자신도 제어하지 못하는 감정의 폭주 상태로 이어진다.

그러나 남성은 이 상태를 이해하지 못하고, ‘과민하다’라고 하거나 ‘감정 기복이 심하다’라고 판단한다. 오히려 그것이 여성에게 또 다른 스트레스를 유발하고, 결국엔 남성 자신도 이러한 스트레스로 관계를 회피하거나 떠나는 가정 파탄 원인이 된다. 문제는 외도 그 자체가 아니라, 상처를 제대로 이해하지 못하고 방치한 결과가 부부 관계를 무너뜨리는 것이다.

외도 상담에서의 진짜 위로는 ‘공감의 기술’이다.

외도 상담의 핵심은 단순한 위로와 공감, 경청이 아니다. 감정의 메커니즘을 이해하고, 남녀 간 감정 표현 방식의 차이를 조율하는 것이다. 단순히 여자의 감정을 받아주고 남자를 비난하는 방식은 오히려 갈등을 악화시킨다. 그 반대도 마찬가지다.

여자는 위로를 가장한 형식적인 경청보다는, 자신의 상처를 진심으로 이해해 주는 태도를 원한다. 반면 남자는 감정의 해석보다도 현실적 문제 해결과 반복 방지에 더 가치를 둔다. 이런 간극을 줄이는 것이 상담의 본질이어야 한다.

상담사는 남자에게는 “당신의 행동이 어떤 감정을 불러일으켰는지”를 알려주고, 여자에게는 “그 감정이 상대에게 어떻게 전달되고 있는지”를 이해시키는 중재자가 되어야 한다. 감정의 방향을 조율하지 못하면, 상담은 감정의 배출구가 아닌 갈등의 재생산 도구가 될 뿐이다.

감정은 기억되고, 상처는 치유 받아야 한다.

외도는 단순한 도덕적 위반이 아니다. 그것은 관계 안에 쌓여 있던 무시된 감정, 반복된 실망, 이해받지 못한 고통의 결과물이다. 따라서 외도의 해결은 단순히 ‘바람피우지 마라’라는 다짐이 아니라, 감정을 존중하고, 차이를 이해하며, 서로의 상처에 귀 기울이는 진정한 회복의 과정이어야 한다. 상처는 사라지지 않는다. 다만, 이해와 시간, 공감이라는 약으로 서서히 옅어지거나 작용하지 않게 할 뿐이다.

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10722

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10722