노지은

노지은

[심리학 신문_The Psychology Times=노지은 ]

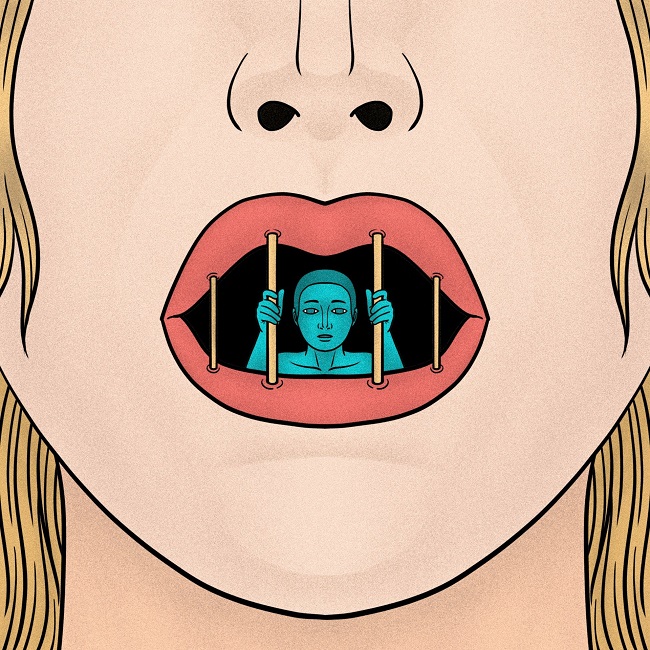

사회가 변화함에 따라 마구 쏟아져 나오는 신조어들, 이제는 신조어가 없는 대화는 어색할 정도이다. 신조어는 간단하고, 때로는 재치 있게 우리의 마음을 대신해주기도 한다. 그러나 일부 단어는 누군가에게 무안을 주거나 대화를 차단하는 요인으로 작용하기도 한다.

활발하고 친화력이 좋은 사람과 그렇지 않은 사람을 나누는 단어인 ‘인싸(insider)’와 ‘아싸(outsider)’의 등장으로 사람들과 어울리기를 좋아하지 않았던 나는 스스로를 ‘자발적 아싸’라고 생각하며 그 틀에 나를 가두어버렸다. ‘아싸’ 라는 단어는 외롭고 초라한 느낌이 들어 앞에 ‘자발적’이라는 말로 스스로를 보호하려고 했던 것 같다. 나는 인싸, 아싸도 아닌 그저 소수의 사람들과 깊은 관계를 형성하는 것을 선호하는, 단지 그러한 성향이었던 것이다. 또한 TMI(Too Much Information)라는 단어의 남발은 대화에 소극적으로 참여하게 만들었다. 친구에게 말을 꺼내기도 전에 ‘이 얘기는 너무 TMI인가? 괜히 말했다가 차가운 반응이 돌아오면 어쩌지?’라며 스스로 검문을 하는 경우가 빈번하다.

이러한 현상의 문제점은 언어가 개인의 사고와 행동을 위축시킨다는 점이다. 누군가에게 꼰대, 문찐, 진지충이라는 틀을 씌우고 사람 자체를 그러한 단어들로 표현하기에 이른다. 인간관계에서 의미 있고 깊은 대화가 점점 사라지며 부정적인 신조어로 스스로를 평가하게 된다.

그렇다면 언어와 사고는 어떻게 상호작용하는 것일까? 우리는 그 과정을 심리학에서의 조작적 조건형성으로 설명할 수 있다.

먼저, 조작적 조건형성이란 특정 행동에 따른 결과로 강화, 또는 처벌이 이루어졌을 때 그 행동이 증가하거나 감소하는 것을 말한다. 행동에 뒤따르는 결과가 ‘만족스러운’것이라면 그 행동이 더 강해지고, ‘괴롭고 고통을 주는’것이라면 그 행동이 더 약해진다는 것이다. 강화와 처벌을 일으키는 자극을 각각 강화물, 처벌물이라고 한다. 어떠한 자극이 ‘만족스러운’것으로 보이더라도 행동을 증가시키지 않으면 강화물이라고 할 수 없고, ‘괴로운’것으로 보이더라도 행동을 증가시키면 강화물이다.

친구와 대화를 나누며 들었던 설명충, 문찐, 선비, 관종, 꼰대 등과 같은 단어들은 민망함, 부끄러움, 섭섭함 등의 감정을 유발한다. 자신이 무언가 잘못한 듯 움츠러들고 시무룩해진다. 따라서 위와 같은 신조어들은 우리의 행동이나 말에 대한 자극, 즉 처벌물이 된다. 개인은 이러한 경험으로 인해 자신의 일상적이고 사소한 이야기를 나누거나, 무엇인가를 깊게 설명하려 하거나, 진지한 이야기를 하거나, 유행하는 문화를 몰랐을 때 상대에게 묻는 행위를 더 하지 않게 된다. 그리고 스스로 실수했다고 느껴 더 이상 같은 상황을 반복하지 않고자 행동이나 사고에 더욱 엄격해진다. 자신의 행동과 그 결과 사이의 관계를 학습하였기 때문이다. 이러한 과정을 처벌이라고 한다.

진지한 것은 오글거리는 것, 설명을 많이 하는 것은 시끄럽고 성가신 것, 소수의 사람들과 깊은 관계를 형성하는 것을 좋아하는 사람은 아싸(아웃사이더)로 간주된다. 사소한 것에도 크게 웃어줄 수 있는 배려가 사라지고 ‘갑분싸’라는 단어로 상대를 무안하게 만든다.

인간의 다채로움이 신조어로 인해 색을 잃어가고 있다. 우리는 가벼운 신조어들을 사용하며 점점 얕은 대화를 하고 있다. 그리고 그 단어를 의식하며 스스로를 억누르고 있다. ‘함께 나누면 좋을 얘기라고 생각했는데 저 사람은 귀찮게 느꼈구나’라고 생각하게 되면서, 나의 사고와 행동이 ‘타인에게 어떻게 비추어질까’에만 집중한다. 우리는 적당한 거리에서 적당한 행동으로 밉보이지 않을 정도의 수준을 유지하려고 애쓴다. 조금 진지해도, 대중문화를 잘 몰라도, 사소한 것을 타인과 공유하고 싶어 해도 괜찮은데 말이다.

몇 번의 화면 터치로 쉽게 전달되는 단어, 입으로 전달되는 말은 꽤 큰 힘을 가지고 있다. 물론 가볍게 듣고 웃어넘길 수도 있겠지만 신조어의 무분별한 남발이 우리 일상에 초래한 변화들에 주목할 필요가 있다. 말을 내뱉기 전 한 번쯤은 그 말의 영향력에 대해 생각해 보는 것이 어떨까? 우리의 작은 배려와 노력들이 모여 더욱 풍요롭고 따뜻한 관계를 만들어나갈 수 있을 것이다.

[참고문헌]

오경기. 2020. 인간이해의 심리학. 학지사

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=2170

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=2170