신선경

신선경

[The Psychology Times=신선경 ]

배가 터질 것 같은데 끝도 없이 음식을 먹어본 경험이 다들 한 번쯤은 있을 것이다. 이 같은 폭식이 발생하는 원인은 굉장히 다양하다. 음주로 인해 배부름을 느끼는 뇌의 기능이 마비되어서일 수도 있고, 신체가 다이어트로 인해 섭취하지 못했던 영양분의 필요성을 급격히 느꼈기 때문일 수도 있다.

하지만 그보다 더 흔히 폭식을 하게 되는 이유 중 하나가 바로 '정서적인 허기' 때문일 가능성이 있다. (실제로 정서적인 허기라는 용어를 사용하는 방식은 다양한데, 이 경우에는 정신적인 현상에서 비롯되는 신체적 배고픔 현상을 의미한다.) 다시 말해 실제로 '배가 고프거나' , '영양분이 필요해서'가 아니라 정서적으로 느끼는 부족함이 음식을 갈구하게 된다는 것이다. 이를 미국의 정신의학자 로저 굴드는 이러한 식탐을 '유령위장'이라고 이름 붙였다. 이러한 유령위장을 가지고 있는 이들은 배가 터질 만큼 폭식을 했을 때 뭔가 복잡하던 머릿속이 정리되거나, 끓어오르는 마음이 차분해지며 심리적인 안정감을 얻는다. 하지만 자신이 먹은 음식을 보며 자책하고, 다시 정서적으로 불안해지는 마음을 정리하기 위해 폭식을 하는 "BAD circle"을 겪게 되기도 한다.

이러한 사이클이 우리에게 익숙하다는 것은 이 사이클을 한국 사회의 많은 사람들이 겪고 있다는 것을 의미하기도 한다. 그렇다면 이런 정서적 허기(가짜 허기)가 발생하는 이유는 무엇일까?

정서적 허기가 나타나는 이유 : 불평등과 정신건강의 문제

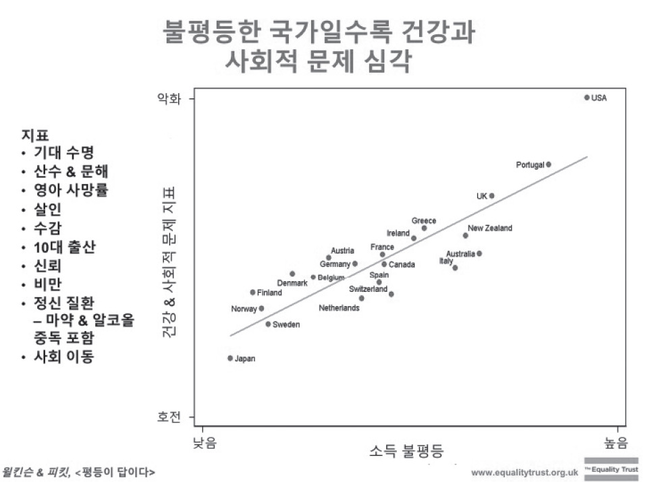

신체적인 허기가 아닌 허구의 정서적인 허기가 나타나는 이유는 개개인마다 굉장히 다양한 양상을 띄기 때문에 단 하나의 이유를 꼽을 수는 없다. 하지만 대표적으로 심리적인 불안정 또는 불안감을 느낄 때, 감정을 표출하지 못하고 억압해야만 할 때와 같이 개인이 과도하게 스트레스를 받을 때 나타나는 경향이 높다. 즉 우리가 흔히 '배고픔' 이라고 느끼는 현상은 무기력증과 같은 정서적 또는 경제적 결핍이나 배제 또는 관계적인 결핍으로 부터 비롯되는 것이다. 그런데 이러한 결핍은 대체로 사회의 불평등 문제와 대개 양의 관계를 가지는 것으로 보인다.

리처드 월킨슨 영국 노티엄대 명예교수는 "불평등한 사회일수록 고소득자들은 우월감을 느끼고, 저소득자들은 자신을 가치없는 사람이라고 여기게 된다"며, 불평등한 사회가 정신건강에 악영향을 끼친다는 점을 지적했다. 즉 불평등한 사회일수록 비만이나 우울증의 발병률이 높고, 스트레스가 높게 나타난다는 것이다. 정리하자면, 정서적 허기는 특정 결핍의 문제에서 비롯되는데, 그 결핍의 문제가 바로 사회 불평등에 기인한다는 것이다.

따라서 윌킨슨과 피킷의 주장에 따르면 우리가 느끼는 정서적 허기를 채우기 위해서는 사회의 불평등 문제를 해결하는 것이 그 근본 해결책이 될 수 있다. 사회의 불평등을 해결함으로써 사회 전반의 스트레스를 감소시켜 사람들의 정서적 허기를 채울 수 있다는 것이다. 그렇다면 어떻게 사회 불평등 문제를 해결할 수 있을까?

정서적 허기를 해결하는 방법 : 사회불평등 해소를 위한 '관심과 사랑'

한국은 IMF 이후 경제적 문제를 타개한 것처럼 비춰지나, 여전히 그 이면에는 많은 문제들이 도사리고 있다. 즉 그 당시의 여파가 여전히 잔존하여 지금까지도 다양한 경제문제를 발생시키고 있다는 것이다. 그 대표적인 예가 빈부격차의 심화이다. 이러한 경제적인 측면에서의 불평등은 부동산 투기, 과도한 주식 열풍과 같은 사회적 문제로 이어졌고, 이것은 곧 사람들을 더 큰 불평등의 구덩이 속으로 몰아 넣었다. 그 속에서 사람들은 정신적 허기를 채우려는 시도가 나타났는데, 그 대표적인 예시가 폭식이 될 수도 있지만 심리학 도서의 각광 역시 그러하다.

이러한 정서적 허기를 해결하기 위해서 필요한 것은 국가적 차원에서 정책을 개편하고, 안정적인 복지 체제를 구축하는 등의 활동 역시 필요하겠지만, 오늘 여기서 말씀드리고자 하는 것은 당장 이 글을 읽고 있는 '당신'이 할 수 있는 일이 무엇인가 하는 것이다. 그것은 큰 것이 아니다. 바로 '관심'과 '사랑'을 가지는 일이다. 사각지대에 놓여있는 사람들에 대해서, 사회적으로 소외되고 있는 사람들에 대해서 차별하거나 그들을 경계 밖 사람으로 취급하는 것이 아니라 그들이 직면해있는 사회적 상황에 조금 더 '관심'을 가지는 일. 그리고 그들에 대한 정책에 대해서 '사랑'이라는 이름으로 조금 더 적극적인 행동을 보이는 일. 그것이 바로 이 글을 읽는 당신이 할 수 있는 일이 될 것이다.

나비효과를 일으키기 위해서는 나비의 날갯짓이 반드시 필요하다는 사실을 우리는 잊어서는 안된다. 나는 나비의 날갯짓인 관심과 사랑이 필요함을 다시 한 번 집고자 한다.

지난기사

참고문헌

주창윤, 『허기사회-한국인은 지금 어떤 마음이 고픈가』, 글항아리(2013)

리처드 윌킨슨, 케이트 피킷, 평등이 답이다 - 왜 평등한 사회는 늘 바람직한가?, 이후(2012)

이창곤, 불평등의 심리학, 한겨례 시사칼럼

주창윤(Chang Yun Joo). "좌절한 시대의 정서적 허기." 커뮤니케이션 이론 8.1 (2012): 142-176.

Sandel. M. J.(2009). Justice: What’s the Right Thing to Do?. 이창식 옮김.『정의란 무엇인가』, 김영사.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4032

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4032

shinskok@hanyang.ac.kr