이지현

이지현

[The Psychology Times=이지현 ]

@unsplash

@unsplash

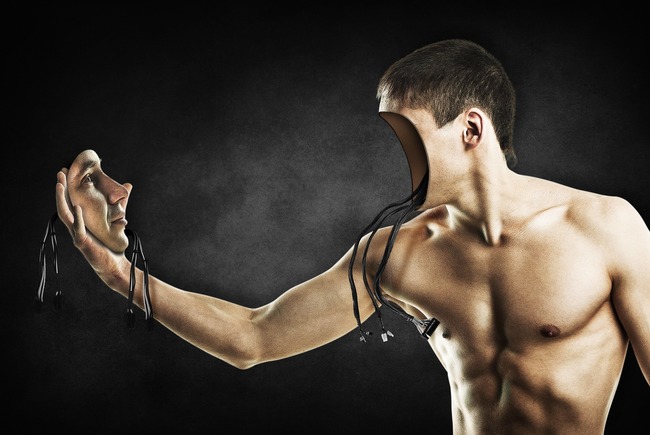

여러분은 감정을 잘 표현하고 계신가요? 사람들의 시선을 의식해 내 감정을 드러내지 않으려고 애써 숨기려고 노력하고 있지는 않으신지요. 오늘날은 ‘감정 과잉’의 시대로 알려진 동시에 ‘무표정’의 시대라고 생각되곤 합니다. 여러 SNS 채널을 통해 사람들은 수없이 자기 감정을 드러내고, 메신저의 이모티콘들이 다양해지면서 나의 감정을 말하는 게 어쩌면 더 쉬워졌습니다. 하지만, 이렇게 감정을 드러내기가 더 쉬워진 상황에서도 사람들은 사회가 더 차갑고, 냉랭해지고 있다고 말하기도 하고, 특히 코로나 시대의 마스크 속 우리는 점점 표정 없는 사람이 되어가기도 합니다. 소설이나 드라마 속 주인공도 마찬가지입니다. 감정적인 캐릭터들이 수없이 생산되고 있는 한편, 감정이 메마른 캐릭터들 역시 등장하고는 합니다. 왜 그럴까요?

한국사회에서의 ‘우울’

한국 사회는 과한 스트레스로 인한 고통을 느끼는 사람들이 매년 증가하고 있습니다. 정신 질환 실태 역학조사에 따르면, 한국인 4명 중 한 명은 평생 1번 이상은 정신 질환을 경험합니다. 특히 청년 및 중년 세대에서 극심한 우울감이나 불안장애를 경험했다는 사례가 2014년 이후 5년 사이 거의 2배 가까이 증가했습니다. 최근 심리상담과 관련하여 여러 TV 프로그램들이 사랑받을 수 있는 이유가 아닐까 싶네요.

이와 관련한 여러 연구는 한국인이 ‘우울’이라는 부정 감정을 대수롭지 않게 여기고, 감정표현이 소극적이라는 점을 지적합니다. 이런 현상은 결국 정신 질환을 유발하기도 합니다. 사실 감정을 누군가에게 표현하고 싶은 욕구는 모든 문화권의 공통된 현상입니다. 타인과 감정을 공유하면서 사람들은 정서적인 혜택, 위안, 도움을 받게 됩니다. 다만, 감정표현의 중요성은 알면서도 우리가 부정적인 감정에 대해서 적절하게 표현하지 못하는 것은, 부정 정서를 표현하는 행위가 사회적 관계의 영향을 받기 때문입니다. 관계 중심적, 집단주의적인 문화 속에서 한국 사람들은 자신의 감정을 절제할 것을, 특히 부정적인 것은 말하지 않을수록 좋다는 인식을 암묵적으로 강요받아 왔습니다.

감정이 결여된 캐릭터의 등장

이런 사회에서 드라마는 어떤 역할을 했을까요? 사람들은 드라마를 통해 감정의 해소를 느끼기도 하고 캐릭터들의 감정에 이입하면서 자신의 정서적 역할을 대리 경험했습니다. 여기서 조금 주목하고 싶은 부분이, 언젠가부터 감정이 결여된 캐릭터들이 등장하기 시작했다는 것입니다. 과거에는 감정이 결여된 캐릭터가 정신질환이 있거나 악인으로 묘사되는 경우가 많았다면, 이제는 감정을 숨기고 무감정한 캐릭터가 하나의 주인공으로 등장해, 감정을 느끼게 되고, 표현하게 되는 이들의 변화과정을 묘사하는 드라마들이 등장하고 있습니다.

@tvn '나의 아저씨' 현장포토

@tvn '나의 아저씨' 현장포토

대표적으로 한때 아주 큰 인기를 끌었던 ‘나의 아저씨’라는 드라마 속 ‘이지안’이라는 캐릭터는 어렸을 때의 가정환경으로 인해 어려서부터 ‘생존’을 위해 살아와야 했고, 할머니를 지키기 위해 강해져야만 했습니다. 그렇게 그녀는 감정이 무뎌진 아이로 자라났습니다. 이때 ‘이지안’은 ‘박동훈’을 만납니다. 그는 한 가정의 가장이자, 회사 내에서 많은 책임을 떠안는 한 사원으로서 여러 상처를 받지만 그래도 순수성이 살아있는 캐릭터입니다. ‘이지안’은 자신이 어떤 사람인 줄 알면 아무도 자신과 친해지지 않을 것으로 생각했지만, 그럼에도 불구하고 자신을 챙겨주고, 자신이 잘 살기를 응원해주는 ‘박동훈’을 만나면서 감정의 일렁임을 경험합니다.

‘나의 아저씨’라는 드라마에는 완벽한 선역도, 악역도 없다고 평가받습니다. 드라마의 캐릭터들은 하나 같이 망가져 있고, 망가지고 있지만, 그럼에도 이 세계라는 지옥 속에서 행복을 찾으려고 한다는 것이 문화 평론가 정덕현의 평론이었습니다.

’평범한’인간이 되기 위한 고군분투

@pixabay

@pixabay

2010년대 후반부터 대중서사 곳곳에서 ‘표정 없는 얼굴’의 무표정 캐릭터들이 등장했습니다. 소설 ‘아몬드’의 ‘윤재’, 드라마 ‘비밀의 숲2’의 ‘황시목’ 검사, ‘악의 꽃’의 ‘도현수’, ‘앨리스’의 ‘박진겸’, ‘나의 해방일지’의 ‘염미정’, ‘구씨’ 등이 그들입니다. 이런 캐릭터들이 보여주는 감정과 표현의 결여는 ‘평범한’ 인간으로 살고자 하기 위해 고군분투하는 모습입니다. 우리 주변에도 수많은 ‘이지안’과 ‘윤재’들이 존재합니다. 이들은 사회적으로 상호작용을 거부하는 악역의 인간이 아닙니다. 이런 드라마에서의 무표정 캐릭터들의 등장은 감정을 쉽게 드러낼 수 없거나, 드러내지 않기로 결심한 사회 구성원에 대한 관심을 요청합니다.

혹시 주변에 ‘평범함’을 위해 감정을 숨기는 사람이 있거나, 그렇게 살아남기 위해 본인이 애쓰고 있다면 그 안의 내면의 목소리에 조금 더 귀를 기울여 보는 건 어떨까요?

지난 기사

<참고문헌>

안순태, 이하나. (2021). 청년과 중년 세대의 우울감 표현 방식과 이유에 대한 탐색적 연구: 감정 표현 규범 인식의 영향력을 중심으로. 지역사회간호학회지, 32(1), 12-23.

김민지, 김보명, 김현영, 백서연, 신현식, 이인성, 김진우. (2016). 해시태그를 통한 감정 공유가 지각된 관심 끌기와 사회적 상호작용성에 미치는 영향. 한국HCI학회 학술대회, (), 460-467.

양경언. (2022). 표정 없는 얼굴 - 팬데믹 시기 전후 대중서사에 나타난 ‘무표정’ 캐릭터 연구. 아시아문화연구, 58(), 127-168.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4705

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4705

iz@yonsei.ac.kr