최성은

최성은

[The Psychology Times=최성은 ]

대2병, 그들이 동굴 속으로 들어가는 이유

대2병의 본말은 ‘대학생 2학년 병’이다. 우리 모두가 살아가면서 한 번쯤 들어본 ‘중2병’과 유사한 어휘로 이루어진 단어이다. 그러나, 중2병과 대2병은 분명히 다른 뜻을 지니고 있다. 흔히 중2병은 자신감과 자존감이 높아져, 자만심으로까지 이어지기도 하는 현상을 일컫는다. 자신의 주관과 생각이 사실 여부를 떠나, 완강해지기도 한다. 반면, ‘대2병’은 자존감이 낮아짐과 동시에 의욕을 상실하며 부정적인 관점으로 삶을 대하게 되는 심리 상태를 일컫는다.

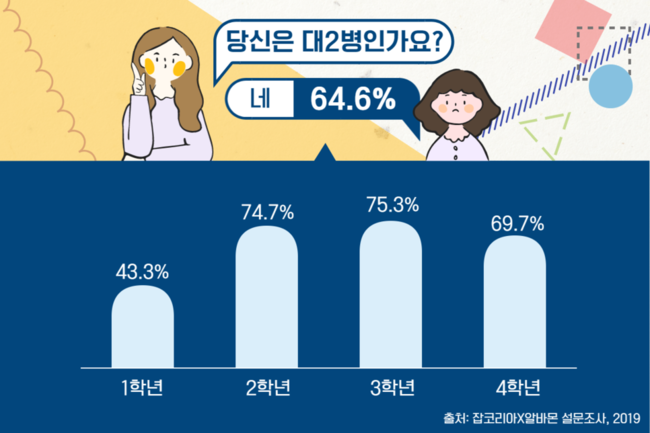

실제 2019년도 ALMON & JOBKOREA에서 실시한 설문조사에 따르면, 자신이 대2병을 앓는다고 생각한다는 대학교 2학년 학생들이 74.7%로 나타났다. 절반을 훨씬 넘는 설문 수치를 기록한 것이다. 또한 자신이 대2병을 앓고 있어도, 그것이 대2병인 것을 인지하지 못하는 학생들도 더러 존재한다. 한국경제매거진과 캠퍼스 잡앤조이에서 발표한 대2병의 대표적인 증상은, “진로에 대해 계속해서 고민하지만, 명확한 해답을 찾지 못하거나, 어떠한 것도 하고 있지 않아 불안함을 느끼지만, 그렇다고 무엇을 해낼 의욕 또한 없고 막연함을 마주하게 되는 증상”을 이야기한다. 또한 소셜 네트워크 서비스 속에서 타인의 반응에 의존하게 되며, 만일 반응이 없으면 자신의 존재에 대해 회의감을 느끼게 되기도 한다.

유독 대학교 2학년에서 ‘대2병’의 증상이 나타나는 이유는 다음과 같다. 대학교 2학년은 1학년과 학업과정의 난이도가 다르다. 학과에 따라서는 자신의 전공을 선택해야 하기도 하며, 피상적으로만 배웠던 자신의 전공에 대해서 보다 심화하는 과정을 거치게 된다. 달라진 과정 속 ‘과연 자신이 이 과의 학생으로 계속해서 공부하는 것이 옳은 것인가’ 라는 의문이 들게 되고, 그러한 의문들은 자연스레 자신의 미래에 대해 불안함을 느끼게 한다. 불안정한 심리 상태는 줄곧 전과나 휴학이라는 선택지로써, 외부적으로 드러나기도 하지만, 우울감과 타인과의 비교, 부정적 생각을 지속적으로 느끼게 되며 내부적인 문제로 드러나기도 한다.

대2병은 대학생들에게만 국한되지 않는다. ‘sophomore jinx’, ‘2년 차’ 라는 뜻을 가진 서포모어와 징크스가 결합한 단어로, 1회차에 비해 2회차에서 부진한 성과를 거두는 현상을 이야기한다. 이 징크스는 경제, 스포츠, 성적 등등 다양한 분야에서 2년 차와 관련한 현상을 이야기할 때 언급된다. 대2병은 대학생들의 내적 결함이기보다, 외부적인 환경의 변화와 더불어 ‘sophomore jinx’ 라는 한 심리학적 현상으로서 존재한다.

필자 또한 이러한 대2병을 겪은 바 있다. 국어국문학과 학생으로서 학창 시절에도 국문을 좋아했으며, 가장 잘하는 과목이었다. 대학교 1학년에 입학한 뒤 이루어진 학업과정에서는 뿌듯함과 좋은 성적을 거두었지만, 2학년에 진학하며 배우게 된 심화한 학문에서 소위 말하는 ‘현실 자각 시간’를 느꼈다. 점차 국문학이 두려워지며, 그 두려움은 곧 미래에 대한 불투명성과 직결됐다. ‘과연 내가 택한 이 학과가 나의 진로, 미래를 보장할 수 있는지, 이것이 옳은 선택이었는지’에 대해 끊임없이 사유하며 괴로워했다. 이처럼 대2병은 누구든, 언제든 예견된 바 없이 찾아올 수 있다. 하지만, 이런 대2병에 걸린다고 해서 영원히 그 우울감을 해소할 수 없는 것은 아니다. 사람마다 시기와 방법은 제각기 다르겠지만, 대2병은 극복할 수 있는 병이다.

근본적인 방법은 ‘나의 가치’를 찾는 것이다. 쉼을 통해 찾을 수도 있고, 취미를 해 보며 찾을 수도 있다. 학과의 일원으로서, 타인의 인정으로부터 오는 나의 가치가 아닌, 내가 인정해 주는 나 자신의 모습을 찾아야 한다는 것이다. 개중에서도 특히, ‘여행’을 추천한다. 자신이 주체가 되어 타지에서 의식주를 해결하며 얻는 교훈과, 내가 좋아하는 것을 알게 되는 과정은 대학에서 얻는 학문적 소양만큼이나 중요하다. 자신의 내면을 올곧게 바라볼 수 있는 시공간적 상황에서 자신에 대해 탐구하고, 자신에게 휴게를 주는 과정이 필요하다. 대2병에 걸려 우울함 속에 자신을 가두기보다는, 나 자신과 소통하는 과정을 거치며 그것을 극복할 수 있도록 노력해야 한다.

참고문헌

고건. (2020). 심리학으로 사회를 바라보다. 지식과감성#

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5754

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5754

cse122421@gmail.com