이현민

이현민

[The Psychology Times=이현민 ]

오늘따라 유독 매운 음식이 당긴다. 두 시간 전에 저녁 식사를 마친 터라 배는 부르지만 혀가 얼얼할 정도로 매콤한 떡볶이를 상상하니 자꾸만 입에 침이 고인다. “다이어트 해야 하는데..” 애써 매운 음식 먹방 영상을 시청하며 마음을 달래려 하지만 마음처럼 되지 않는다. 결국 배달 어플을 켜 매운 떡볶이를 주문한다. 먹어본 떡볶이는 생각했던 것만큼 맛있지도 않고, 괜히 살도 찌고 돈을 낭비한 것 같아 후회하며 잠에 든다.

'음식갈망'이란?

이처럼 특정한 음식을 먹고 싶다는 강한 열망에 시달리는 것을 ‘음식갈망(food craving)’이라고 한다. 음식갈망은 강도와 특수성에서 일반적인 배고픔을 넘어서는데, 여러 가지 음식으로 채워질 수 있는 배고픔과 달리 특정 음식을 먹어야만 해소된다는 특징을 갖는다. 주로 초콜릿, 사탕 등 단 음식이나 매콤하고 자극적인 음식, 정크푸드 에 대한 열망을 갖게 된다. 음식갈망을 일으키는 것에는 영양 부족, 스트레스 등의 정서적 요인, 호르몬 변화 등 다양한 요인이 있는데 그중 심상을 포함한 인지적 요인은 음식갈망 해소를 위한 치료법으로도 사용된다.

초콜릿 / 출처 : 픽사베이

초콜릿 / 출처 : 픽사베이 떡볶이 / 출처 : pixabay

떡볶이 / 출처 : pixabay

심상과 음식갈망

심상(mental imagery)은 물리적 자극이 없을 때에도 감각 세계를 재현하는 능력을 뜻한다. 심상은 여러 감각에서 발생한다. 좋아하는 노래의 멜로디를 머릿속에서 재생할 수 있고, 레몬의 신맛을 상상하곤 짜릿해하는 것처럼 말이다. 그중에서도 시각 자극 없이 ‘보는 것’을 뜻하는 시각적 심상은 일상경험 전반과 깊게 관련되어 있다. 대부분의 사람들은 어렵지 않게 좋아하는 영화의 한 장면을 떠올리거나, 특정한 이미지를 상상해낼 수 있다. 심상에 대한 수많은 논쟁과 연구가 있었으나, 최근 심리학자들은 심상이 지각과 밀접하게 연관되어 있으며, 일부 기제들을 공유한다고 결론지었다.

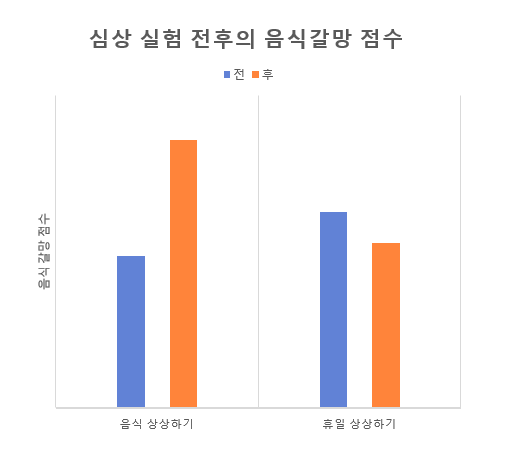

심상과 음식갈망의 관련성은 Kirsty Harvey와 동료들의 2005년 연구를 통해 제시됐다. 이 연구에서는 여성 참가자들을 두 집단으로 나눠 각자 좋아하는 음식과 좋아하는 휴일을 상상하게 했다. 상상 전후에 그들의 음식갈망 점수를 측정한 결과, 음식을 상상하는 집단에서 음식갈망 점수는 유의미하게 증가했다. 반면, 음식이 아닌 심상은 음식갈망을 감소시킬 수 있다는 것을 뒷받침하는 실험 결과도 제시됐다. 앞선 연구에서 좋아하는 음식을 상상한 집단은 다시 둘로 나뉘어, 각각 음식이 아닌 시각 이미지와 청각 이미지를 생성하도록 요청받았다. 그 결과, 음식갈망은 유의미하게 감소했으나, 그 효과는 시각적 이미지를 상상한 집단에서 더욱 뚜렷하게 나타났다.

Kirsty Harvey와 동료들의 2005년 실험 결과

Kirsty Harvey와 동료들의 2005년 실험 결과

시각 심상의 효과가 더 큰 것은 Baddley와 Hitch가 1974년에 연구한 작업기억 모형을 통해 설명될 수 있다. 작업기억 모형에 따르면, 언어와 청각 정보의 처리를 담당하는 음운 루프는 청각 심상을 형성하고, 시각과 공간 정보를 처리하는 시공간 잡기장은 시각 심상을 형성한다. Kirsty Harvey는 음식이 아닌 시각 심상을 상상한 것이 시공간 잡기장의 용량을 차지해 음식 관련 심상이 줄어들어 보통 열망으로 연결되는 음식갈망이 감소하게 된 것이라 주장했다. 청각 심상은 음운 루프에만 영향을 주기 때문에 작은 효과를 낸 것이다. 이외에도 수많은 연구들이 음식이 아닌 시각 심상이 음식갈망의 감소에 도움이 된다는 것을 뒷받침하고 있다.

음식갈망을 줄이기 위해서는?

심상을 이용해 음식갈망을 해소하는 심상처치법에 대한 연구도 진행되고 있다. 앞서 언급한 것처럼, 음식과 무관한 심상을 떠올려 음식 심상으로부터 주의를 돌리게 하는 주의 전환 처치가 일반적이다. 이외에도 반대의 관점에서 섭식행동을 반복적으로 심상화하도록 해 음식갈망을 감소시킨 사례도 있다. Morewedge, Huh와 Vosgerau는 2010년, 피험자를 초콜릿을 먹는 상상을 하는 집단과, 초콜릿을 옮기는 상상을 하는 집단으로 나눠 실험을 진행하였다. 심상의 개입 이후 초콜릿을 마음껏 먹도록 한 결과, 초콜릿을 먹는 상상을 한 집단이 더 적은 수의 초콜릿을 먹었다. 이는 섭식을 지속할 경우 습관화로 인해 식욕이 감소하는 특성이 심상에서도 적용된다는 것을 검증한 것이다.

음식갈망을 경험하는 것은 자연스러운 과정이다. 간혹 폭식 등의 섭식장애와 결부되어 건강 문제를 일으키거나 다이어트에 방해가 될 수는 있지만, 각자의 컨디션이나 정서적 상황, 접근성 등 여러 요인에 따라 음식갈망이 생기는 것은 당연한 일이다. 심상을 통해 주의를 전환하거나, 음식을 섭취하는 상상을 통해 열망을 줄이는 등 다양한 방법을 통해 이를 해소할 수 있으니, 음식갈망을 느낀다고 해서 스스로를 자책하지 않길 바란다.

*참고문헌

선보람, 이훈진, Bo-Ram Sun, & Hoon-Jin Lee. (2021). 대학생의 음식갈망이 폭식행동에 미치는 영향 : 심상처치의 효과를 중심으로. 인지행동치료, 21(1), 29–60.

K.Harvey, E. Kemps, & M . Tiggermann, The nature of imagery processes underlying food cravings, British Journal of Health Psychology, 10, 49-56, 2005.

Morewedge, C. K., Huh, Y. E., & Vosgerau, J. (2010). Thought for food: Imagined consumption reduces actual consumption. Science, 330(6010), 1530-1533.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5765

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5765

hyunminkj@naver.com