신선경

신선경

[The Psychology Times=신선경 ]

저는 친구들과 신나게 술을 마시고 집에 들어가는 밤 거리에서 저는 '참 좋다' 는 생각을 합니다.

이 좋은 것의 주체는 '우리나라'입니다. 우리나라가 참 살기 좋다는 생각을 합니다.

봄과 가을이 짧아졌다고는 하지만 여전히 피어나는 벚꽃과 코스모스, 덥긴 하지만 푸르른 여름과 춥지만 따뜻함이 녹아있는 겨울까지 사계절과 그 속을 살아가는 모든 생명체와 물체들 모두 제가 좋아하는 것들이 천지니까요. 이처럼 현재가 좋을 뿐 아니라, 저는 우리 나라의 미래는 더 밝고 찬란할 것이라 믿어 의심치 않습니다. 그리고 그런 미래를 살아갈 사람들이 조금 더 나은 사회에서 살아갈 수 있도록 하는 것이 저의 궁극적인 목표입니다.

그런데 어떤 사람들은 제 목표를 '허상'이라고 비웃기도 합니다. 우리나라의 미래는 이미 생생히 그려지지 않는데, 더 나은 미래를 어떻게 만드냐고 말입니다. 즉, 우리 사회가 '미래가 없는 나라'라고 비판하는 것이죠. 그들은 '저출산 고령화 현상' 그리고 '청소년 우울증으로 인한 자살'이 점점 심각해짐에 따라, 미래를 이끌 인재들이 부족하기 때문이라고 말합니다.

저는 뿔이 올라 실제로 통계를 찾아보았고, 말을 이을 수 없었습니다.

2018년 합계출산율(출산 가능 여성(15-49세)이 평생 낳는 자녀 수) 0.977

그 수는 계속해서 줄어들어, 최근 통계청의 조사 결과 2021년 한국의 합계 출산율, 0.808.

이제는 2명의 부모가 낳는 아이가 채 한 명이 되지 않습니다.

반면, 고령인구는 계속해서 늘어나는 추세입니다. 벌써 900만명 돌파, 2070년에는 약 50%가 고령인구일 것으로 예상되고 있습니다.

인구 피라미드라고 불리던 것은, 점차 심각한 팽이 모양이 되어가고 있습니다.

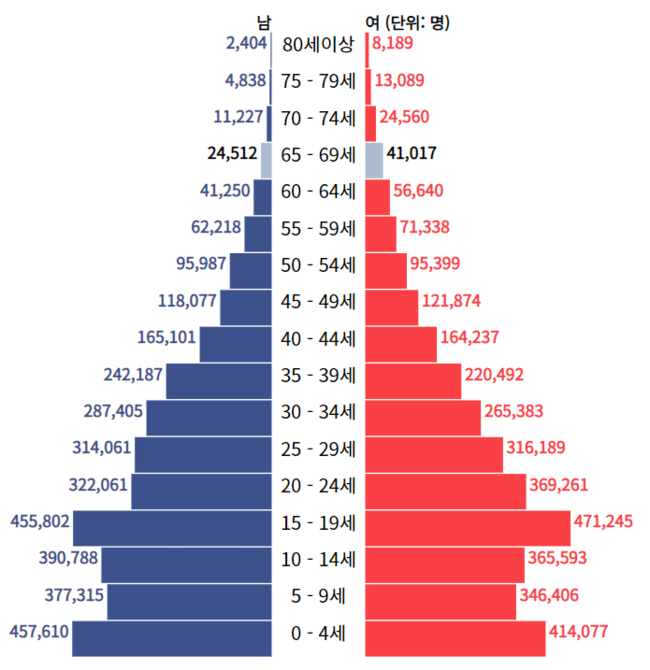

1974년 인구 피라미드

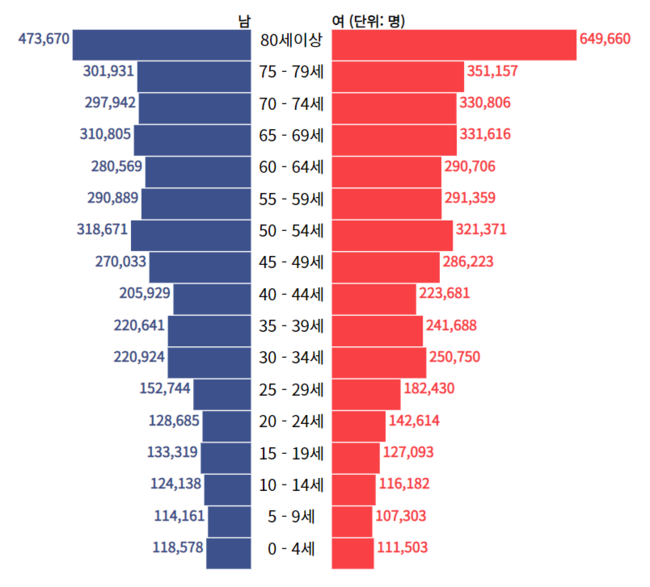

2047년 인구 피라미드

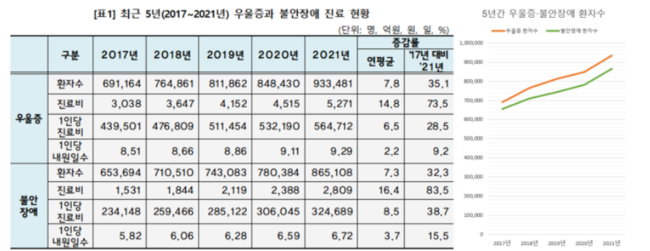

또 건강보험심사평가원의 최근 5년간 우을증과 불안장애 진료 통계 결과 5년 새 청소년 우울증과 불안장애 환자는 최대 127%가 급증했다고 합니다.

아무리 과거보다 좋은 밥을 먹고, 따뜻한 집에 살며, 예쁜 옷을 입고, 즐겁게 사는 현재를 보내고 있다고 하더라도, 또 더 나은 미래를 만들기 위해 나와 그리고 많은 사람들이 노력하고 있더라도, 그 미래를 함께할 사람들이 정작 없는데 어떻게 미래가 있을 수 있을까요? 그래서 저는 오래 고민해본 결과, 미래가 '있는' 나라가 되기 위해서 미래의 '인구'를 만들면 되겠다는 결론을 내렸습니다. 고령화는 막을 수 없을지 모르겠으나 저출산을 고출산으로 바꿀 수 있고, 우울증은 줄일 수 있을 테니까요.

그렇다면 저출산과 청소년 우울증이 나타나는 이유는 무엇일까요?

물론 다양한 이유가 있을 수 있겠지만, 제가 오늘 여러분께 말씀드리고 싶은 이유는 바로 '기후변화'입니다. 지금 '무슨 말이지?'를 생각하신 분들이 많을 것이라고 생각합니다. 이것들 간의 관계가 명확히 그려지시지 않으시죠? 하지만 학계에서는 꾸준히 대두되고 있는 문제이고, 이와 관련한 활동들 역시 주목을 받고 있습니다.

오늘은 기후변화가 어떻게 저출산과 청소년 우울증에 영향을 미치는지, 그리고 고출산과 우울증 완화를 위해 우리가 적극적으로 할 수 있는 일은 무엇일 지에 대해 말해보고자 합니다.

세계의 기후변화로 인한 저출산과 청소년 우울증

출처 : un

우선, 기후변화란 무엇일까요? UN에 따르면 온도와 기후 패턴의 장기적인 변화를 일컫습니다. 1800년대 이후부터 고기를 먹고 물건을 생산하는 등의 인간의 행동과, 석유, 석탄, 가스 등의 화석연료를 기후변화의 주요 원인으로 꼽고 있습니다.

이런 기후변화로 인해 발생하는 문제로 세계가 종말한다, 지구가 폭발한다 여러 가지 극단적인 것들도 존재하지만, 그 중 하나가 바로 기후 우울입니다. 기후변화로 인해 초래된 홍수, 폭우, 가뭄 등의 기후위기로 인해 미래가 사라졌다는 생각으로 슬픔, 상실감, 분노 등의 부정적 감정을 느끼고 부정적인 감정을 느끼게 되는 것을 말합니다. 이때 느껴지는 부정적 감정은 우울증과 비슷한 형태를 보인다고 하여 기후 우울이라는 명칭이 붙었습니다.

하지만 기후변화가 극심하다고 느끼지 않는 사람들에게는 조금 비상식적으로 느껴질 수 있을 것입니다.

'말도 안돼, 가뭄이 온다고 기분이 나빠진다고? 나는 월요일 아침이 더 기분 나쁘겠다'이처럼 말이죠.

그렇지만 이는 실제로 우리 곁에서도 찾아볼 수 있는 문제입니다.

한국환경연구원에서 발간한 2021 국민환경의식조사에 따르면, 응답자들의 절반 이상이 기후변화로 인해 부정적 영향을 받고 있고 기후 위기가 10-20년 내에 자신들에게도 영향을 줄 것이라고 생각하여 불안을 느끼고 있다고 답했습니다.

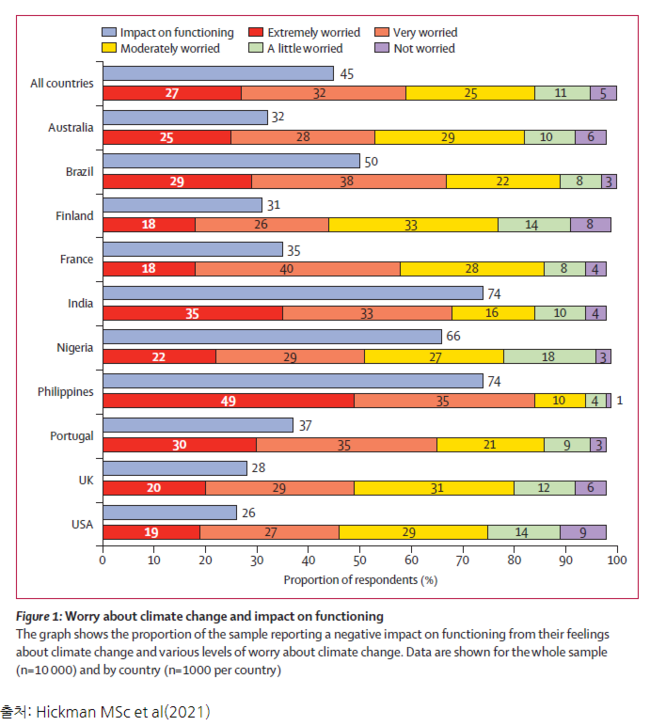

우리나라 뿐 아니라 해외에서도 마찬가지 입니다. The lancet planetary health라는 2021년 발표된 논문에 따르면, 1천명(16세~25세)의 오스트레일리아, 브라질, 핀란드, 프랑스, 인도, 나이지리아, 필리핀, 포르투갈, 영국, 미국의 아동과 청소년들의 응답자 59%는 기후변화에 대해 매우 심각하게 걱정하고 있으며, 84%는 다소 걱정하며, 50% 이상이 슬픔, 걱정, 죄책감, 무기력감 등의 우울증에서 나타날 수 있는 감정을 느낀다고 말했습니다. 이런 연구 결과들이 있지만 직관적으로 이해가 되지 않으신다면, 날이 쨍쨍하고 좋은 날 기분이 좋고, 비가 오는 날 기분이 좀 쳐지는 것과 비슷한 개념이라고 생각하시면 쉽게 이해하실 수 있으실 겁니다.

이러한 기후 우울은 특히 청소년과 청년들에게 많이 나타나기 때문에, 주로 기후 우울증을 청소년 우울증의 일종으로 취급하기도 하지만, 임산부나 가정의 구성을 고민하는 이들에게도 많이 나타납니다.

' 아이를 낳아봤자 미래에 20년 후에는 가뭄으로 내 아이가 먹을 것이 없을 수도 있다.'

' 지금도 미세먼지가 심각하고, 놀이터에서 노는 것도 걱정되는데, 나는 아이를 낳아도 키울 자신이 없다'

이러한 생각들은 저출산 움직임으로 이어지기도 합니다. 실제로 영국의 사회운동가 블라이스 페퍼노가 이끄는 단체에서는 기후위기 대책을 마련하지 않으면 아이를 낳지 않겠다는 '출산파업(Birth Strike)' 캠페인을 벌이기도 했습니다.

기후변화와 위기를 막기 위한 우리의 노력

그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요?

기후변화와 관련해 개인은 할 수 있는 것이 아무것도 없다고 하며, 우울감에 빠지기 보다는 지금 당장 내가 할 수 있는 것들을 찾아 해내는 것이 필요합니다. 아직은 기후 우울에 빠지는 이들보다는, 기후 변화를 막기 위해 내가 해야 하는 것이 무엇인지 고민할 수 있는 긍정적 태도를 가진 이들이 더 많다는 초록우산 어린이 재단과 한겨레의 설문조사 결과도 있었습니다.

그렇다면 예컨대 어떤 것이 내가 할 수 있는 노력이 될 수 있을까요?

가까운 거리는 자가용보다 자전거나 도보를 이용하고, 대중교통의 이용을 늘리는 방법, 일회용품의 사용을 줄이는 방법, 정부에서 실시하는 환경 보호 정책에 관심을 기울이고 적극적으로 참여하는 방법 등이 있을 수 있습니다.

한 방울의 빗방울이 옷을 적시지 못하고, 한 개의 계란으로 바위를 치는 것은 그것을 깨뜨리지 못합니다. 마찬가지로 한 명의 노력은 세상을 바꿀 수 없겠죠. 하지만 가랑비에 옷이 젖듯, 계란으로 바위 치듯, 우리는 우리가 할 수 있는 것을 하나 씩 해나가고, 그런 우리를 점차 넓혀가면 언젠가 기후변화의 문제가 해결되지 않을까요?

지난기사

나의 아픔에 공감 받기도, 위로 받기도 원치 않습니다. 제발 나를 더 비참하게 만들지는 말아주세요.

출처

안소은, 염정윤, 이홍림. 환경·경제 통합분석을 위한 환경가치 종합연구 2021 국민환경의식조사. 사업보고서 2021-05-03. 세종: 한국환경연구원

Caroline Hickman, Elizabeth Marks, Panu Pihkala, Susan Clayton, R Eric Lewandowski, Elouise E Mayall, Britt Wray, Catriona Mellor, and Lise van Susteren. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. “The Lancet Planetary Health”. Volume 5, Issue 12. 2021.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5805

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5805

shinskok@hanyang.ac.kr