강예린

강예린

[The Psychology Times=강예린 ]

‘고레카(고래 유레카)’, 혹시 떠오르는 장면이 있을까?

바로 ‘천재적인 두뇌와 자폐 스펙트럼을 동시에 가진’(우영우 캐릭터 정보) 변호사를 주인공으로 내세운 <이상한 변호사 우영우>를 통해 생겨난 단어이다. 바로 우영우가 문제에 있어 어려움을 느낄 때 그 해결을 위한 중요한 열쇠를 얻게 되면, 그 순간에 통쾌하다는 표정과 거대한 소리와 함께 ‘고래’가 나타나는 장면을 표현한다. 모든 시청자는 우영우가 곤란에 빠져 있을 때 한마음으로 고래가 어서 나타나기를 바란다. 그건 우영우가 장애인이기 때문에 어떤 동정이나 걱정에 의한, 완벽한 타인으로 보는 감정이 아니다. ‘공감’을 바탕으로 이해로 인해 느낄 기쁨이다.

<이상한 변호사 우영우> 스틸컷(박은빈 役)

<이상한 변호사 우영우> 스틸컷(박은빈 役)

시청률 17.5%라는 성공적인 기록을 세우며 마무리를 지은 드라마 <이상한 변호사 우영우>는 지금까지 그려온 장애인의 틀을 어느 정도 깨부순 신선함을 가지고 있다.

우선 우영우의 일상과 성장에 있어서 가족의 희생이 주가 되지 않았다는 점이 좋았다. 드라마를 이루는 것은 주로 직장에서의 일화이다. 가족을 바탕으로 한 감정에서의 호소는 태수미가 우영우의 능력을 높게 사면서부터 시작이 되므로, 서사가 뒤집혔다는 인상을 받을 수 있었다. ‘가족들의 도움을 받아서 부족함을 보완해가고, 결과적으로 좋은 직장에 들어가는 것’으로 마무리되는 것이 결말이 아니라 시작이라는 것이다. 지금까지 장애인의 존재는 그 자체로 비치기보다는 ‘극복하는 경이로움’이라는 비장애인의 시선에서의 대단함을 바탕으로 한다는 점을 부정하기는 어려운 것 같다.

하지만 장애인 당사자의 측면에서 보자면 장애는 그저 ‘자신이 가지고 있고, 앞으로 가지고 가야 할 한 가지 특성’이다. 그러니까, 장애를 가진 개인이 비장애인들처럼 크고 작은 성과를 내며 일상을 영위해간다고 ‘극복’했다는 것은 비장애인의 시선에서 바라본 것이 아닌가 하는 것이다. 장애인의 일상은 취업의 성공, 그 지점에서 끝나지 않는다. 내일이 있다. 그런 의미에서 우영우는 필요한 도전이었다. 한편으로는 어느 정도의 성공도 이끌었을지 모른다. ‘우영우가 살아가는 오늘’에 함께 완벽하게 자기 일처럼 기뻐하는 시청자가 있으니 말이다.

이러한 드라마의 성공은 시청자가 우영우를 받아들이고 결과적으로 장애인 캐릭터가 설 입지를 만든다는 긍정적인 효과를 가져올 것으로 추측된다. PD저널의 집계에 따르면 2016년 4월 기준 지상파 3사의 방송하는 드라마 중 이름이 있는 장애인이 등장하는 드라마는 <태양의 후예>를 포함하여 다섯 편이고, 이름이 있는 장애인 인물은 등장인물에서 1.749%에 불과하다고 한다. 그렇기에 장애인 캐릭터가 더 많은 창작물에서 살아서 숨 쉰다면 기꺼이 반길 변화이다. 하지만 그러한 밝은 미래가 예상이 되는 만큼, 더 걱정스러운 부분이 존재한다는 것도 부정할 수 없었다.

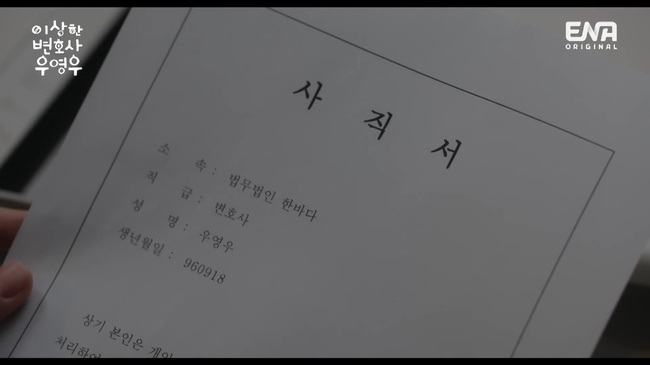

<이상한 변호사 우영우> 3화, 우영우가 제출한 사직서

<이상한 변호사 우영우> 3화, 우영우가 제출한 사직서

우영우는 작품 내에서 줄곧 ‘자신의 능력과 무해함’을 의뢰인에게, 자신과 함께 하는 동료와 그들의 친구들에게 증명해야만 했다. “혹시 뒷장도 보셨습니까?” 하며 특이사항 자폐스펙트럼 장애에 대해 의문과 반문을 가지는 정명석에게 일련의 사건을 거치며 자신의 존재를 ‘한 사람, 혹은 그 이상의 몫’을 해낸다고 설득해야만 했다. 의뢰인들은 우영우가 서울대 로스쿨을 ‘수석으로 졸업’했다고 해야만 비로소 그 존재를 수긍하는 눈치다. ‘고레카’는 우영우가 가진 톡특한 시선과 그 천재성, 타인이 허용하는 경험의 삼박자가 어우러질 때 나온다.

이것을 증명하듯 우영우는 장애를 이유로 의뢰인에게 거부 당했고, “저는 피고인에게 도움이 되는 변호사가 아닙니다” 하며 온전히 좌절을 겪는다. 또한, 장승준 변호사는 우영우의 말을 들으려고 하지 않는다. “우영우 변호사! 나랑 처음 일해 보죠? 앞으로 우변이 지켜야 될 규칙은 딱 하나예요. 묻지 않은 말 하지 않고 시키지 않은 일 하지 않기. 알아들었습니까?” 하며 자신과 다른 의견을 보인 우영우를 내쫓는다.

결국 우영우는 누군가가 일원으로 수긍하지 않으면 지워지는 존재인 셈이고, 그것을 받아들이게 하는 것은 ‘비장애인을 뛰어넘는 천재성’에 있다. 그리고 한 가지 더 시청자를 설득하게 한 것은 우영우의 ‘사랑스러움’이다. 현실에 그토록 천재성을 가진 장애인은 많지 않다. 순수하거나 사랑스럽다는 이미지도 현실을 치열하게 살아가는 실존하는 장애인에게 함부로 기대해서는 곤란한 구석일지 모른다. 그들은 그저 그 위치에서 자신의 일상을 지켜가고 있을 뿐일 테니까.

우영우를 잇는 다른 장애인 캐릭터가 설 자리가 있다면 ‘다시 보기’가 아니라 조금 더 ‘설득하지 않아도 좋은’ 평범한 친구, ‘지나치게 불행하지도 않은’ 누군가의 가족으로의 자리도 생겨나기를 기대한다.

지난기사

[참고문헌]

김미라 외, (2022), “이상하고 별나지만 가치 있고 아름다운” : 〈이상한 변호사 우영우〉의 장애 재현과 함의, 한국방송학보, 제36권(6호), 41-79(39p).

PD저널, (2016). :http://www.pdjournal.com/news/articleView.html?idxno=58238

이투데이, (2022). :https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2156156

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5839

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5839

writing_and_art@naver.com