채수민

채수민

[The Psychology Times=채수민 ]

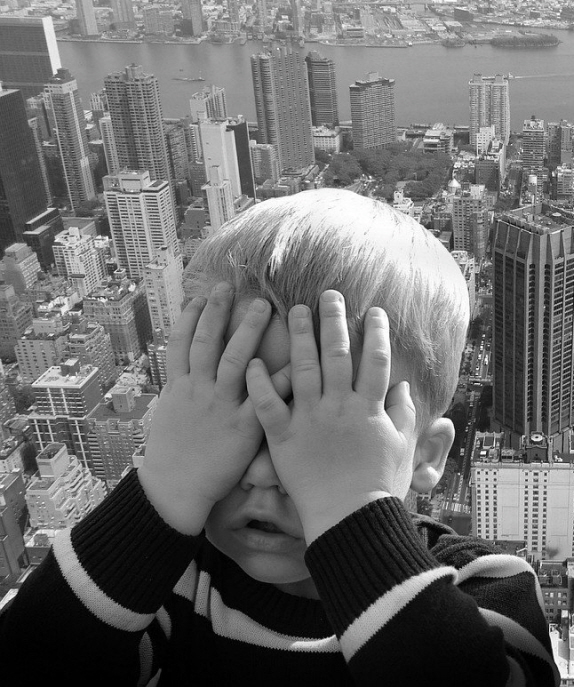

장재현 감독의 오컬트 장르 영화, ‘파묘’가 최근 큰 인기를 끌고 있다. 누적 관객 수가 1000만 명을 넘어서면서 한국 오컬트 영화 중에서는 첫 천만 영화를 달성했다. 필자는 오컬트 장르를 좋아하지만, 겁이 많기 때문에 영화관에서 이 영화를 볼 엄두는 나지 않았다. 그래서 VOD로 공개될 때까지 기다리기로 했다. 아무리 무서운 영화라도 대낮에 가족들이 있는 거실에서 보면 덜 무섭기 때문이다. 물론 겁쟁이인 필자는 이런 상황에서도 무서운 장면에서는 눈을 반쯤 감고 본다. 두려운 감정을 조금이라도 줄여보고자 눈을 감는 것 같기도 하고, 깜짝 놀라는 상황에서는 본능적으로 눈을 질끈 감는 것 같기도 하다. 왜 무서운 장면에서는 눈을 감게 되는 것일까?

무서운 걸 보고 눈을 감는 건 본능?

우선 도쿄 대학교의 Tsuji 등(2023)에 따르면, 무서운 것을 봤을 때 눈을 피하는 것은 뇌의 특정 뉴런 클러스터 때문이라고 한다. 그들은 초파리를 대상으로 한 실험에서 공포에 대한 회피반응을 설명하는 신경 메커니즘을 발견했다고 한다. 공포 상태에 놓인 초파리의 뇌에서는 20~30개의 뉴런으로 구성된 단일 클러스터가 활성화된다. 이 뉴런은 타키키닌이라 불리는 화학물질을 방출하는데, 이것은 잠재적인 위협에 직면하는 것을 피하려고 초파리의 움직임을 조절하게 된다. 이에 따라 공포감을 일으키는 것을 맞닥뜨린 초파리는 다리를 움직여 다른 곳으로 이동하려고 한다.

도쿄대 연구팀은 인간도 비슷한 메커니즘을 가질 것이라고 보았다. 우리도 무서운 것을 보면 그 장소를 벗어나려고 도망가거나 눈을 감아서 공포감을 느끼는 상황을 피하려고 한다. 이는 초파리의 경우와 마찬가지로, 뇌에서 방출된 화학물질 때문에 일어나는 본능적인 반응이라고 설명할 수 있다.

공포 영화를 눈 감고 보면?

그렇다면 공포영화를 덜 무섭게 보려면 눈을 감는 것이 나을까? 신경과학자이자 정신과 의사인 텔 아비브 대학의 탈마 헨들러 교수는 그렇지 않다고 답한다. 편도체는 대뇌변연계에 있는 아몬드 모양의 부위이다. 이곳에서는 감정을 조절하고 특히 공포와 불안에 대한 학습과 기억을 관장한다. 이 부위가 손상되면 본능적인 공격성이 줄어들고 두려움을 느끼지 못하게 된다. 헨들러 교수의 연구팀은 기능성 자기공명장치(fMRI)를 통해 편도체의 활성화 정도를 분석했다. 헨들러 교수 연구실의 율리아 러너 박사는 15명의 피실험자에게 노래를 들려주었다. 처음에는 눈을 뜬 상태로, 공포와 스릴러 영화의 대가인 히치콕 스타일의 노래를 듣게 했고 이어서 음악적 멜로디가 없는 중성적인 소리를 듣게 했다. 그다음에는 눈을 감은 상태로 한 번 더 진행하였다.

그 결과, 눈을 감고 히치콕 스타일의 음악을 들었을 때 편도체 활동이 최고조에 달했다. 눈을 감으면 뇌가 더 감정적으로 풍부한 경험을 하게 된다. 그러니 눈을 감고 무서운 분위기의 노래를 들으면 눈을 떴을 때보다 편도체가 더 활성화되고 우리는 두려움을 더 느끼게 된다. 그러므로 공포 영화를 볼 때는 눈을 감는 것보다 눈을 뜨는 게 덜 무섭다는 것이 헨들러 연구팀의 결과이다.

눈과 공포반응의 관계

눈을 단순히 뜨는 것이 아니라 안구운동까지 하게 되면 공포 기억을 지울 수도 있다. 안구운동 민감소실 및 재처리 요법(EMDR)은 외상 후 스트레스 장애 환자에게 공포 기억을 회상시키면서 동시에 양측성 시각 자극에 집중하게 하는 치료법이다. 효과는 확실히 있지만 그 이유가 밝혀지지 않았기에 과거에는 임상 현장에서 자주 쓰이지 않았었다. 그러나 정재승 박사 연구팀이 2019년에 그 원리를 알아냈다.

공포학습을 시킨 생쥐에게 공포감을 주는 자극과 양측성 시각 자극에 해당하는 빛을 동시에 주었다. 생쥐가 시각 자극을 따라 눈을 움직이자 공포반응이 감소했고 일주일 후에도 공포반응은 재발하지 않았다. 정재승 박사 연구팀은 이 실험에서 공포반응의 감소와 양측성 시각 자극의 관계를 설명해주는 뇌의 신경회로를 발견했다. 양측성 시각 자극은 뇌에서 안구운동과 주의집중을 조절하는 부위의 뉴런을 자극한다. 그러면 그 신호는 편도체까지 도달하고, 공포반응을 억제하는 신경회로가 활성화된다. 즉, 양측성 시각 자극이 제공되면 공포반응이 억제되고 두려움을 덜 느끼게 되는 것이다. 이 원리를 이용하여 공포증이나 외상 후 스트레스 장애의 트라우마를 치료한다.

무서운 것을 보면 우리는 본능적으로 피하려 하고 눈을 감으려 한다. 그러나 그렇게 눈을 감아버리면 두려움은 오히려 증폭된다. 오히려 눈울 떠야 덜 무섭게 느껴진다. 안구운동 민감소실 및 재처리 요법 (EMDR)은 환자가 공포 기억을 회상하는 것에서부터 시작한다. 결국 공포를 이기기 위해서는 그것을 똑바로 마주 봐야 한다.

당신이 가장 두려워하는 것을 찾아라.

진정한 성장은 그 순간부터 시작된다.

-카를 구스타프 융-

참고문헌

Tsuji, M., Nishizuka, Y., & Emoto, K. (2023). Threat gates visual aversion via theta activity in Tachykinergic neurons. Nature Communications, 14(1), 3987.

Lerner, Y., Papo, D., Zhdanov, A., Belozersky, L., & Hendler, T. (2009). Eyes wide shut: amygdala mediates eyes-closed effect on emotional experience with music. PLoS One, 4(7), e6230.

Baek, J., Lee, S., Cho, T., Kim, S. W., Kim, M., Yoon, Y., ... & Shin, H. S. (2019). Neural circuits underlying a psychotherapeutic regimen for fear disorders. Nature, 566(7744), 339-343.

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8287

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8287

kitty01c@naver.com