김민지

김민지

[한국심리학신문=김민지 ]

PIXABAY

PIXABAY

인간이라면 모두 고통으로부터 도망치려 하는 습성이 있다. 누군가는 약물을 복용하고, 누군가는 방에 틀어박혀 유튜브를 본다. 또 누군가는 밤을 새가며 로맨스 소설을 읽는다. 이렇게 우리는 자기 자신으로부터 관심을 돌리기 위해서라면 무엇이든지 하려 들곤 한다. 그러나 고통으로부터 자신을 지키려는 이러한 모든 회피는 오히려 고통을 더욱 심화시킬 뿐이다.

그렇다면 우리는 왜 이전에는 없던 부와 자유를 새롭게 누리며, 기술 및 의학의 발전 속에서도 과거보다 더 불행하고 고통스러운 걸까?

결국, 우리가 이렇게나 비참한 이유는 비참함을 피하기 위해 지나치게 애쓰고 있기 때문이 아닐까?

신경과학의 진보는 핵심적인 "보상 과정(reward process)"을 규명하는 데 무척이나 큰 공헌을 했다. 그리고 인간들은 고통과 쾌락을 관장하는 메커니즘을 보다 명확하게 이해함으로써, 지나친 쾌락이 고통으로 연결되는 이유 및 그 과정에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있게 되었다.

PIXABAY

PIXABAY

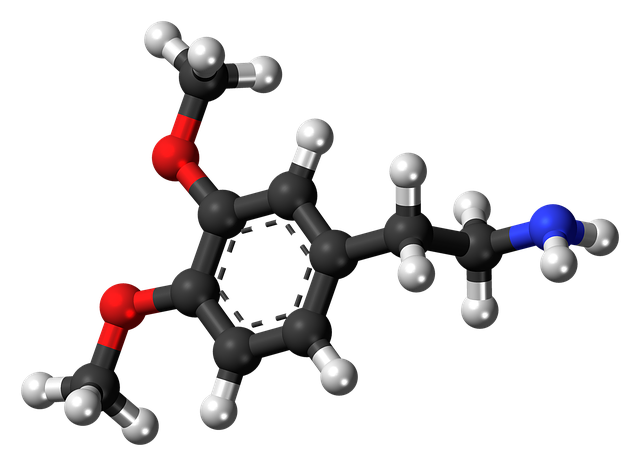

뇌의 핵심 기능성 세포는 "뉴런(neuron)"이라고 하며, 뉴런들은 시냅스에서 전기 신호와 "신경전달물질(neurotransmitter)"을 이용해 서로 통신한다.

이러한 신경전달물질은 마치 야구공과도 같다. 그리고 이때 투수는 "시냅스 전(presynaptic)" 뉴런, 포수는 "시냅스 후(postsynaptic)" 뉴런에 해당한다. 투수와 포수 사이의 간격은 "시냅스 틈새(synaptic cleft)"라고 할 수 있다. 공이 투수와 포수 사이에서 던져지는 것과 같이, 신경전달물질은 뉴런들 사이를 이동한다. 뇌에서 전기 신호를 조절하는 화학적 메신저의 역할을 하는 것이다.

중요한 신경전달물질은 많지만, 여기서는 "도파민(dopamine)"을 집중적으로 탐구해 보고자 한다. 도파민이란 인간 뇌의 신경전달물질로 1957년에 처음, 그것도 두 명의 과학자에 의해 따로따로 발견되었다.

도파민은 보상 과정에 관여하는 유일한 신경전달물질이 아니다. 그러나 대부분의 신경과학자들은, 그중에서 도파민이 가장 중요한 역할을 한다는 데 동의하고 있다. 도파민은 '보상 자체에서 느끼는 쾌락'보다 '보상을 얻기 위한 동기를 부여하는 과정'에서 더 중요한 역할을 한다.

예를 들어, 유전자 조작으로 도파민을 생성하지 못하게 된 쥐들은 음식을 찾지 못하고, 심지어 음식이 바로 앞에 놓여있다 하더라도 굶어 죽고 말지만, 음식을 입안으로 바로 넣어주게 되면 음식을 씹어서 먹을 수 있으며 그것을 즐기는 것처럼 반응한다.

신경과학자들은 도파민의 발견과 함께, 쾌락 및 고통이 뇌의 같은 영역에서 다루어지고 대립의 메커니즘을 통해 작용한다는 사실 역시 밝혀냈다. 간단히 표현하면, 쾌락과 고통이 마치 저울의 양쪽에 놓인 추처럼 작동한다는 것이다.

지면과 수평을 이루는, 중간에 지렛대 받침이 있는 저울을 상정해 보자. 만약 우리가 쾌락을 느끼게 된다면, 도파민이 우리의 보상 경로로부터 분비되어 저울이 쾌락 쪽으로 기울어지게 된다. 그리고 이때 해당 저울이 더 많이, 빠르게 기울어 질수록 우리는 보다 많은 쾌락을 느끼게 될 것이다.

그러나 저울에 관한 중요한 속성이 한 가지 존재하는데, 이것은 바로 저울이 수평 상태, 바로 "평형(equilibrium)"을 지속하려는 경향이 있다는 점이다. 그러므로 저울이 쾌락 쪽으로 기울어질 때마다, 강한 "자기 조정 메커니즘(self-regulating mechanism)"이 활성화되고, 이에 따라 저울을 다시 수평 상태로 돌려 균형을 맞추려는 동작이 진행되는 것이다. 이러한 자기 조정 메커니즘은 의식적인 사고나 특별한 의지력을 요구하지 않으며, 단지 반사 작용처럼 균형을 잡으려 할 뿐이다.

’자기 조절 시스템‘을, 쾌락 쪽의 무게와 균형을 맞추기 위해 저울의 고통 쪽에 올라탄, 일종의 '무언가'로 상상해 보자. 이 존재들은 곧, 어떤 생물체가 생리적 균형을 유지하려는 성향, 바로 "항상성(homeostasis)"을 대변한다고 할 수 있다. 그리고 여기서 중요한 부분은, ‘쾌락 쪽으로 기울었던 저울이 반작용에 의해 수평이 된 이후, 그 상태에서 멈추지 않고 쾌락으로 얻은 무게가 반대쪽으로 옮겨져 저울이 고통 쪽으로 기울어진다’는 점이다.

이러한 쾌락과 고통의 상호 관계는 1970년대에 사회과학자 리처드 솔로몬(Richard Solomon), 그리고 존 코빗(John Corbit)에 의해 "대립-과정 이론(opponent-process theory)"라고 칭해졌다. 그들에 말에 의하면, “쾌락적 혹은 정서적 중립으로부터 오랫동안 혹은 반복해서 벗어나면 ··· 그만큼의 대가를 치른다.”

그리고 여기서 ‘대가’라 함은 자극과 상반되는 가치를 지닌 "이후 반응(after-reaction)"을 의미하는 것이고, 보다 풀어 설명하자면 결국, 올라가는 것은 반드시 내려와야 함을 뜻하는 것이다.

도파민과 관련한 논쟁은 동기 부여와 쾌락 사이의 차이를 두고 벌어지고 있다. 그러나 어찌 되었든 도파민은, 특정 행동 및 약물의 중독 가능성을 평가하는 지표로 쓰이곤 한다. 어떠한 약물이 복측피개영역, 측좌핵, 전두엽피질을 연결하는 뇌의 보상 경로에서 도파민 분비를 더욱 증가시키고 빠르게 할수록, 그 약물의 중독성은 더욱 높다고 판단된다.

물론, 이것이 그 약물이 실제로 도파민을 포함하고 있다는 의미는 아니다. 정확히 말하자면, 우리 뇌의 보상 경로가 도파민의 분비를 유도하는 것으로 이해해야 한다.

이렇듯 도파민과 관련된 과정은 복잡하고, 종종 중독으로 이어질 수 있다. 우리가 지나치게 쾌락을 추구하게 되면 본래의 쾌락을 느끼는 능력을 상실하고, 그로 인해 더 많은 고통을 경험하게 된다. 그리고 이러한 점은 결국, "중독(addiction)"이라는 주제로 이어지게 된다.

참고문헌

1) 애나 렘키. (2022). 도파민네이션. 흐름출판

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9131

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9131

ming.x.di@gmail.com