전세희

전세희

[한국심리학신문=전세희 ]

사진 = 이미지투데이

사진 = 이미지투데이

대인관계란?

세상에 태어나면서 다양한 사람들과 관계를 맺으며 살아간다. 가족을 시작으로 친구들, 직장 동료까지 많은 사람들과 사회적 연결을 이어 나간다. 소중한 사람들과 함께라면 어떤 것도 두렵지 않을 것만 같고 힘든 시간을 견뎌낼 위로와 에너지를 받기도 한다. 하지만 관계가 주는 힘은 생각보다 크고 이 에너지의 방향이 늘 긍정적이지 않다는 것을 우리는 알고 있다. 사랑하는 사람과 싸우거나 나를 싫어하는 사람이 생긴 것 같을 때, 어쩌면 관계의 힘은 부정적일 경우에 더 큰 힘을 발휘하는 것만 같다. 이처럼 대인관계가 잘 풀리지 않을 때 삶에 미치는 영향은 예상보다 크다.

심리학에서 한쪽의 변화가 다른 쪽의 변화를 불러오고 두 사람이 서로에게 영향을 주고받으면 이때 두 사람은 서로 관계를 맺고 있다고 해석한다. 결국 대인관계란 서로에게 상호의존하는 것이다. 관계란 비단 직접적인 영향만을 의미하는 것은 아니다. 어떤 말도 하지 않고 옆에 서 있는 것, 표정을 공유하며 마주 보는 것 모두 관계를 맺고 있는 것이다.

싫어하는 상사를 매일 회사에서 봐야 할 때, 잘 맞지 않는 사람과 프로젝트를 하며 갈등을 겪을 때, 흔히 상대가 이상하다고 생각한다. 기본적으로 내가 맞고 상대가 틀렸다는 기제가 깔린 것이다. 그렇기 때문에 “저런식으로 행동하는데 친구는 있는 거야?” 혹은 “저런 사람을 누가 좋아하겠어”라고 생각하기 마련이다. 하지만 실제로 그럴까? 정말로 그 사람은 친구가 없고 누구에게도 환영받지 못하고 있을까.

정답은 ‘아니요’다. 사실 그 사람은 나보다 더 많은 친구가 있을 수도, 진심을 다해 사랑받는 애인이 있을 수도 있는 일이다. 인정하고 싶지 않지만 이런 경우는 실제로 빈번하게 일어난다. 그렇다면 왜 같은 사람이 서로에게 다르게 보이는 것일까.

사회적 관계 모형

이에 대한 답은 사회적 관계 모형(social relations model: SRM)에서 찾을 수 있다. 사회적 관계 모형은 대인지각에 영향을 미치는 요인을 세 가지로 구분한다. 첫 번째는 지각자 효과로 쉽게 말해 고정관념이다. 예를 들어 A 씨는 평소 대부분의 사람을 긍정적으로 바라보는 반면 B 씨는 사람들 대부분을 이기적이고 부정적으로 바라본다. 각자 가진 세상을 바라보는 눈이 다르다는 것을 의미한다. 두 번째는 대상자 효과이다. 특정 대상자의 특성을 실제로 갖고 있을 때 나타나는 효과를 뜻한다. 예를 들어 A 씨가 B 씨를 외향적이라고 생각하는데 실제로 B 씨가 외향적인 특성이 있다면 B의 효과, 즉 대상자 효과 때문이다. 마지막으로 관계 효과는 대상자를 특별하게 본다는 것을 의미한다. 만약 A 씨와 B 씨가 연인관계라면 A 씨는 B 씨를 다른 사람보다 특별히 더 사랑할 것이다. 하지만 A 씨가 만약 직장 상사라면 다르게 보일 수 있다. 이처럼 특수한 관계가 지각에 미치는 효과가 바로 관계 효과이다.

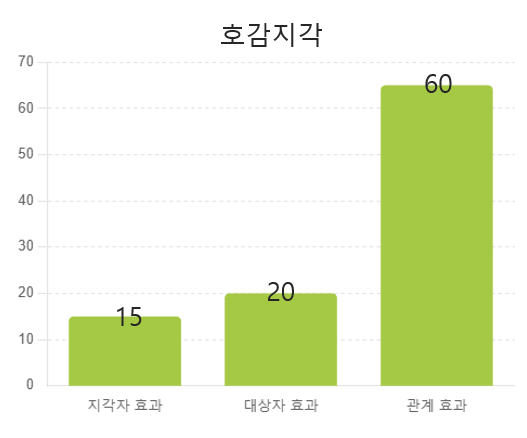

사회심리학자 kenny는 이 세 가지 효과를 동시에 측정한 연구를 종합했다. 그중 상대에 대한 호감 지각은 아래와 같다.

서로 잘 알고 있는 상황에서 세 가지 효과가 타인의 호감 지각에 미치는 상대적 영향/ 출처: 대인관계와 의사소통의 심리학호감 지각에는 지각자 효과 15%, 대상자 효과 20%, 관계 효과 60%로 나타났다. 결국 그 사람이 내가 실제로 싫어하는 특성을 지니고 있어 비호감일 확률은 전체의 이유 중 겨우 15%밖에 되지 않는다는 뜻이다. 오히려 내가 세상을 바라보는 시선의 영향이 20%로 더 크다. 가장 높은 비율을 차지한 것은 관계 효과이다. 내가 상사를 싫어하는 이유는 상사와 부하가 존재하는 회사의 특수한 관계와 공간이 주는 영향이 60%라고 해석된다.

서로 잘 알고 있는 상황에서 세 가지 효과가 타인의 호감 지각에 미치는 상대적 영향/ 출처: 대인관계와 의사소통의 심리학호감 지각에는 지각자 효과 15%, 대상자 효과 20%, 관계 효과 60%로 나타났다. 결국 그 사람이 내가 실제로 싫어하는 특성을 지니고 있어 비호감일 확률은 전체의 이유 중 겨우 15%밖에 되지 않는다는 뜻이다. 오히려 내가 세상을 바라보는 시선의 영향이 20%로 더 크다. 가장 높은 비율을 차지한 것은 관계 효과이다. 내가 상사를 싫어하는 이유는 상사와 부하가 존재하는 회사의 특수한 관계와 공간이 주는 영향이 60%라고 해석된다.

위의 결과는 대인관계가 절대적인 것이 아니라 관계 속에서 형성되는 상대적이라는 것을 의미한다. 꽤나 충격적이지만 내가 싫어하는 상대는 어쩌면 그 사람이 이상해서가 아니라 내가 세상을 보는 시선, 그리고 특수한 관계 때문일 수 있다는 것이다.

대인관계에서 스트레스를 덜 받으려면

대상자 효과에서 알 수 있듯이 나를 중심으로 세상을 바라보는 것은 인간이기에 당연한 일이다. 하지만 바꿔 말하면 좁은 시선으로 바라보고 있어 많은 것을 놓치고 있을 수도 있는 일이다. 집단주의 한국 사회에서 대인관계로 인해 갈등을 겪지 않았던 사람은 아마 없을 것이다. 언제나 나와 마음이 맞는 사람을 만나기란 어려운 일이기 때문이다. 비대면 소통이 늘어나면서 대면 소통을 점점 어려워하는 현 시대에 나와 결이 다른 사람과 원활히 소통하는 것은 하나의 능력이 될 수 있을 것이다.

인간은 사회적 동물이기에 늘 타인과 관계를 맺으며 살아가야만 한다. 하지만 대인관계로 인해 상대적으로 더 힘들어하는 사람들이 있다. 나와 맞지 않는 사람이 있더라도 그 사람과의 관계가 전부가 아님을 인지하고 매몰되지 않아야 한다. 부정적인 감정은 생각을 반추하도록 하고 이런 행동은 결코 나를 좋은 길로 이끌지 않기 때문이다. 더불어 호감 정도는 나의 지각과 관계가 주는 특수함 때문임을 이해하고 나와 그 사람이 맺고 있는 관계와 자기를 객관적으로 바라보는 것이 필요할 것이다.

참고자료

1) Kenny, D. A. (2019). Interpersonal perception: The foundation of social relationships. Guilford Publications.

2) 정태연. (2022). 대인관계와 의사소통의 심리학. 학지사.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9780

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9780

sandych@duksung.ac.kr