신연우

신연우

[한국심리학신문=신연우 ]

다문화 사회에서 살아남기: 문화적 적응과 우리의 정체성

우리는 점점 더 다양한 문화가 공존하는 사회에서 살아가고 있다. 새로운 문화를 접할 때, 어떤 사람들은 자연스럽게 녹아들지만, 어떤 사람들은 자신의 정체성을 지키려 한다. 낯선 환경에서 정체성을 유지하는 것은 쉽지 않다. 그렇다면 문화적 적응(acculturation)은 우리의 정체성, 태도, 그리고 행동에 어떤 영향을 미칠까?

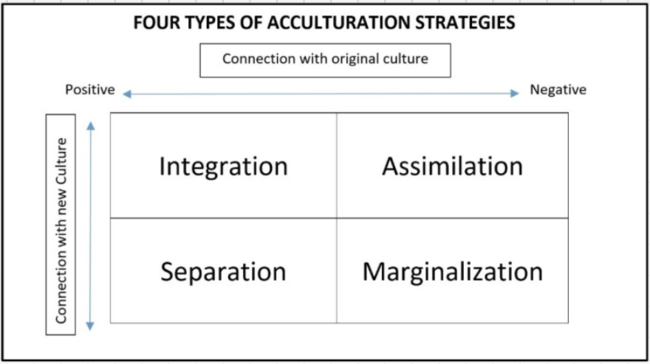

심리학자 존 베리(John Berry)는 문화적 적응의 네 가지 전략을 제안했다. 첫째, 동화(assimilation)는 새로운 문화를 받아들이면서 기존의 문화를 포기하는 방식이다. 둘째, 통합(integration)은 두 문화를 모두 유지하는 전략으로, 이상적인 적응 방식으로 여겨진다. 셋째, 분리(separation)는 원래 문화를 고수하며 새로운 문화와의 접촉을 최소화하는 것이다. 마지막으로, 주변화(marginalization)는 차별이나 배척으로 인해 두 문화 모두와 연결이 약해지는 경우를 의미한다. 그러나 문화적 적응 과정은 단순하지 않다. 이 과정에서 차별을 경험하면 오히려 자신의 민족적·인종적 정체성을 더욱 강화하는 반응적 정체성(reactive identification) 현상이 나타날 수 있다. 실제로 Lueck & Wilson(2010)의 연구에서는 이민자들이 차별을 받을수록 문화적 적응 스트레스를 더 크게 경험한다고 밝혔다. 또한, Kraeh et al.(2016)의 연구에 따르면, 문화적 적응 방식이 정신 건강에도 영향을 미칠 수 있다고 한다. 문화적 적응을 이해하는 것은 단순한 학문적 관심사가 아니다. 우리가 속한 사회가 점점 더 다문화적으로 변화하는 지금, 문화적 적응과 관련된 연구는 이주민들의 적응을 돕고, 사회적 통합을 촉진하며, 차별을 줄이는 데 중요한 역할을 한다. 적응에는 정답이 없지만, 우리가 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 태도를 가진다면, 모두가 더 나은 환경에서 살아갈 수 있지 않을까?

문화적 적응 연구의 한계와 시사점: Lueck & Wilson(2010) 연구를 중심으로

문화적 적응(acculturation) 연구는 특정 문화 집단을 중심으로 이루어지는 경우가 많아 일반화 가능성(generalizability)이 낮다는 한계를 가진다. 특정 그룹에 대한 연구 결과를 다른 문화적 맥락에 그대로 적용하기 어려운 이유다. 그렇다면, 이러한 연구가 어떤 방식으로 진행되며, 우리에게 어떤 시사점을 제공할 수 있을까?

Lueck & Wilson(2010)은 아시아계 미국인 2,095명(중국계, 필리핀계, 베트남계)을 대상으로 문화적 적응 스트레스(acculturative stress)를 조사했다. 연구 대상자의 절반은 1세대 이민자였으며, 나머지는 이민 부모 아래에서 태어난 미국 출생자였다. 연구진은 온라인 또는 대면 인터뷰를 진행했으며, 인터뷰어는 문화적으로 유사한 배경을 가진 사람들이었다. 연구는 언어 능력, 차별 경험, 사회적 네트워크, 가족 결속력, 경제적 지위 등이 문화적 적응 스트레스에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과, 응답자의 70%가 문화적 적응 스트레스를 경험했다. 특히 이중언어(bilingual) 사용 선호는 스트레스를 줄이는 요인으로 작용한 반면, 영어만을 선호하는 경우 스트레스가 증가했다. 또한, 편견이나 외국인 혐오(xenophobia)와 같은 부정적 대우는 스트레스를 높이는 반면, 강한 가족 결속력(family cohesion)은 이를 완화하는 데 도움이 되었다. 이 연구는 문화적 적응이 단순한 과정이 아니라 보호 요인(protective factors)과 위험 요인(risk factors)에 의해 영향을 받는 복합적인 현상임을 보여준다. 이중언어 사용, 가족의 지지, 경제적 안정은 적응을 돕는 반면, 차별, 영어만 사용하려는 태도, 낮은 경제적 지위는 적응을 어렵게 만든다.

Lueck & Wilson(2010) 연구의 강점과 한계

Lueck & Wilson(2010) 연구의 주요 강점 중 하나는 반구조화된 인터뷰(semi-structured interviews) 방식을 사용했다는 점이다. 이 방법은 후속 질문을 통해 참가자의 응답을 보다 명확하게 확인할 수 있어 풍부한 질적 데이터(qualitative data)를 제공하며, 연구 결과의 타당성(validity)을 높이는 데 기여했다. 또한, 문화적으로 유사한 배경을 가진 이중언어 구사 인터뷰어를 활용하여 문화적 적응 스트레스(acculturative stress)를 보다 정확하게 평가했다. 이는 영어로만 진행된 기존 연구들이 비영어권 참가자들의 경험을 충분히 반영하지 못했던 문제를 보완하는 중요한 요소였다.

그러나 연구에는 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, 생태학적 오류(ecological fallacy)의 가능성이 있다. 연구는 문화적 요소(예: 집단주의)가 문화적 적응 스트레스에 미치는 영향을 분석했지만, 개인의 집단주의 성향을 직접 측정하지 않아 문화적 영향을 과잉 일반화할 위험이 있다. 예를 들어, 연구는 가족 결속력이 스트레스를 줄이는 요인으로 작용한다고 보았지만, 모든 집단주의적 가치가 동일한 방식으로 작용하는 것은 아니다. 어떤 가족은 정서적 지지를 강조하지만, 어떤 가족은 높은 기대치를 요구하여 오히려 스트레스를 증가시킬 수도 있다. 둘째, 혼란 변수(confounding variables)의 영향을 배제하기 어렵다. 연구 참가자들의 경제적 만족도 (perceived economic satisfaction)는 문화적 적응 스트레스에 영향을 미치는 중요한 요소로 나타났지만, 이는 개인의 기대치나 사회적 비교에 따라 달라질 수 있다. 즉, 동일한 경제적 상황에서도 참가자마다 스트레스 수준이 다를 수 있으며, 이러한 개별 차이로 인해 연구 결과의 신뢰도(reliability)가 다소 낮아질 가능성이 있다.

결론적으로, Lueck & Wilson(2010) 연구는 반구조화된 인터뷰와 문화적으로 적절한 인터뷰어 활용을 통해 연구의 타당성을 높였지만, 생태학적 오류와 개별 차이를 충분히 고려하지 못한 한계를 가지고 있다. 따라서 문화적 적응 스트레스를 연구할 때는 보다 정교한 개별 차이 분석과 객관적인 스트레스 측정 기준이 필요할 것이다.

문화적 적응만으로 인간 행동을 설명할 수 있을까?

문화적 적응(acculturation)은 이주민의 행동과 정체성 형성에 중요한 영향을 미치지만, 그것만으로 모든 인간 행동을 설명할 수는 없다. 이주의 이유, 문화적 차원(cultural dimensions), 사회적 환경 등도 중요한 역할을 한다. Kraeh et al.의 연구는 이러한 맥락에서 문화적 적응이 정신적·신체적 건강에 미치는 영향을 분석했다.

연구는 서울에 거주하는 30세 이상의 북한 이탈 여성 440명을 대상으로 진행된 상관 연구(correlational study)였다. 참가자들은 대형 병원에서 인구통계 및 이주 배경, 사회·심리적 적응(socio-cultural and psychological adaptation), 건강 상태 등에 관한 설문을 작성했고, SCAS(Socio-Cultural Adaptation Scale) 및 4점 리커트 척도를 이용해 적응 수준을 평가받았다. 또한, 심박수, 혈압, 불안, 우울 등의 건강 지표를 측정하는 의료 검진도 함께 실시되었다. 연구 결과, 문화적 적응 수준이 높을수록 장기적으로 정신적·신체적 건강이 향상되는 경향을 보였다. 초기에는 문화적 적응 스트레스(acculturative stress)가 신체 건강에 부정적인 영향을 미쳤지만, 성공적인 적응이 스트레스와 관련된 건강 문제를 완화하는 데 기여했다. 이 연구는 문화적 적응이 건강에 중요한 영향을 미치지만, 이주의 배경과 개인적 요인 또한 무시할 수 없음을 보여준다. 단순히 문화적 적응만을 강조하기보다는, 이주민들이 처한 환경, 심리적 요인, 사회적 지원 체계 등을 함께 고려해야 한다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다.

Kraeh et al. 연구의 강점과 한계

Kraeh et al. 연구는 문화적 적응이 정신적·신체적 건강에 미치는 영향을 분석하며 중요한 시사점을 제공하지만, 몇 가지 강점과 한계를 동시에 지닌다. 우선, 연구의 높은 신뢰도(credibility)는 방법론적 삼각검증(method triangulation) 덕분이다. 설문조사와 의료 검진을 병행하여 데이터를 수집함으로써, 자기 보고(self-report)된 정신 건강 향상이 실제 신체 건강 지표에서도 반영되는지 교차 검증할 수 있었다. 이러한 다중 방법 접근법(multi-method approach)은 연구 결과의 정확성을 높이는 데 기여했다. 또한, 연구의 재현성(reliability)과 신뢰성(replication 가능성)이 높다. 440명의 대규모 표본을 활용하여 상대적으로 균질한 집단(북한 이탈 여성)을 대상으로 데이터를 수집했기 때문에 개인 차이가 연구 결과에 미치는 영향을 줄일 수 있었다.

그러나 연구에는 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, 상관 연구(correlational study)이므로 문화적 적응이 건강을 개선했다는 인과관계(causal relationship)를 확립할 수 없다. 예를 들어, 생물학적 변화나 기존 건강 상태(pre-existing conditions)와 같은 다른 요인이 연구 결과에 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없다. 둘째, 연구 결과의 일반화 가능성(generalizability)이 제한적이다. 북한 이탈 주민은 강제 이주(forced migration), 이념적 교육(ideological indoctrination), 세계화에 대한 제한된 경험(limited exposure to globalization) 등 특수한 사회·정치적 배경을 가지고 있어, 서구 또는 다른 아시아 국가 출신 난민과는 다른 문화적 적응 과정을 겪을 가능성이 크다. 따라서 연구 결과를 일반적인 이주민 집단에 그대로 적용하는 데에는 한계가 있다.

결론적으로, Kraeh et al. 연구는 다중 방법을 활용하여 문화적 적응과 건강의 관계를 신뢰성 있게 분석했지만, 인과관계를 확립하기 어려운 점과 특정 집단에 초점이 맞춰져 있다는 한계를 가진다. 향후 연구에서는 보다 다양한 이주민 집단을 대상으로 한 비교 연구나 실험적 방법을 활용한 추가 검증이 필요할 것이다.

Berry의 문화적 적응 모델: 강점과 한계

Berry의 문화적 적응(acculturation) 모델은 이주민과 문화 간 접촉이 개인의 정체성, 태도, 행동에 미치는 영향을 설명하는 데 중요한 역할을 해왔다. 그러나 이 모델을 보다 포괄적으로 평가하기 위해서는 강점과 한계를 함께 고려해야 한다. 우선, Berry의 모델은 실증적 연구(empirical evidence)에 의해 뒷받침된다는 점에서 강점이 있다. Lueck & Wilson(2010)의 질적 연구는 문화적 적응 스트레스에 영향을 미치는 보호 요인과 위험 요인을 조명하며, Kraeh et al.(2016)의 양적 연구는 리커트 척도(Likert scale)와 의료 데이터를 활용해 문화적 적응이 정신적·신체적 건강에 미치는 영향을 측정했다. 이처럼 다양한 연구 방법이 모델의 신뢰성을 높이는 데 기여한다.

그러나 모델의 구성 타당도(construct validity)에 대한 한계도 지적된다. 모델은 ‘건강한 문화적 적응(healthy acculturation)’이라는 개념을 명확하게 정의하지 않으며, 연구자들이 Sociocultural Adjustment Scale(SCAS)과 같은 자기 보고식(self-reported) 척도를 활용할 때, 연구자의 선입견(researcher bias)이 개입될 가능성이 있다. 이는 성공적인 문화적 적응을 연구자의 해석에 따라 정의하게 만들며, 문화적 적응의 다양한 현실을 충분히 반영하지 못할 위험이 있다. 또한, Berry의 모델은 문화적 관계를 일방향적으로 설명하는 경향이 있다. 즉, 개인이 새로운 문화에 적응하는 과정에 초점을 맞추면서, 정작 ‘수용 사회(host culture)’가 이주민을 어떻게 받아들이고 변화하는지는 간과한다. 이는 문화적 적응의 책임이 개인에게만 부과되는 듯한 위계적(hierarchical) 의미를 내포할 수 있으며, 상호 문화적 영향(mutual cultural influence)의 측면을 충분히 고려하지 못한다는 비판을 받을 수 있다.

그럼에도 불구하고, 문화적 적응 개념은 심리학에서 여전히 중요한 역할을 하며, 다문화 사회에서 정체성과 태도, 행동이 형성되는 방식을 이해하는 데 핵심적인 틀을 제공한다. 향후 연구에서는 보다 상호작용적인 문화적 적응 모델을 개발하고, 다양한 문화적 맥락을 고려한 접근법을 도입하는 것이 필요할 것이다.

문화적 적응을 바라보는 심리학적 시각은 결국, 타인과의 차이를 이해하고 공존을 실천하는 데 필요한 통찰을 제공한다. 이 복잡하고도 흥미로운 여정을 우리는 계속해서 연구하고, 이야기해야 한다. 왜냐하면 문화 속에서 살아가는 우리 모두는, 어쩌면 각자의 방식으로 이주민이기 때문이다.

참고문헌

Berry, John W. “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures.” International Journal of Intercultural Relations, vol. 29, no. 6, 2005, pp. 697–712.

Kraeh, Alexander, et al. “Acculturation and Health: The Moderating Role of Socioeconomic Status in North Korean Refugees.” Psychiatry Research, vol. 245, 2016, pp. 210–217.

Lueck, Chelsey L., and Paul Wilson. “Acculturative Stress in Asian Immigrants: The Impact of Social and Linguistic Factors.” International Journal of Intercultural Relations, vol. 34, no. 1, 2010, pp. 47–57.

Searle, Wendy, and Colleen Ward. “The Prediction of Psychological and Sociocultural Adjustment during Cross-Cultural Transitions.” International Journal of Intercultural Relations, vol. 20, no. 4, 1996, pp. 449–464.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9791

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9791

amyshin070530@gmail.com