정연수

정연수

[The Psychology Times=정연수 ]

나 혹시 우울증인가?

우울증의 진단 기준은 크게 아홉 가지인데, 그중 한 가지가 ‘흥미’와 '우울'이 없는 것이다. 우울증이라고 진단을 내릴 때 두 가지 중 한 개는 반드시 있어야 한다. 다시 말해 우울증이지만 우울감은 느끼지 않고, 흥미가 없기만 할 수도 있다. 흥미가 없다는 건 무엇일까? 평소 좋아하는 사람과 시간을 보내는 것, 특별한 취미를 하면서 자신만의 휴식을 취하는 것에 어느 순간 의욕이 점차 사라지는 것이다.

이때 보통은 ‘아, 내가 우울증이구나.’ 라고 인지하는 게 아니라 ‘다 끝났구나.’라고 느낀다. 이 단계에서 정확하게 진단을 받고 치료를 시작해야 하는 시기라는 것을 알아차리기만 해도 출발이 달라질 것이다.

또한 즉시 알 수 있는 기준은 우울이 ‘몸’으로 나타나는 것이다. 즉 생물학적, 신체적 변화로 보이는 것들이다. 대개 우울한 감정은 ‘기분의 문제’라고 생각하지만, 이는 ‘신체적인 문제’로 나타나게 되어 있다. 성욕과 수면 같은 리듬에 문제가 오는지를 살펴보면 된다.

마지막으로 평소에 자신만의 ‘우울을 극복하는 방법’이 통하느냐는 것이다. 간단히 말해 ‘자극’을 통하는지를 본다. 평소 우울할 때 하는 자극, 즉 디저트을 먹거나 와인을 마시는 방법이 우울증에는 잘 통하지 않는다. 그렇게 되었을 때 모든 것이 소용없다고 느껴지거나 포기하고 싶은 마음이 들고 자살을 생각하게 된다. 나아질 가능성이 없다고 생각하게 되는 것이다.

새로운 치료 방법, 규칙

우울증은 이처럼 평소의 ‘자극’ 만으로는 해결되지 않기 때문에 정신과에서는 새로운 방법으로 치료한다. 그것은 바로 '질서에 따른 정해진 규칙'이다. 일반적으로 주변 사람들은 우울하다고 하는 사람에게 자꾸 무엇을 하라고 권한다. 하지만 우울한 상황 속에서는 낯선 환경에 적응하는 것으로 더 큰 스트레스를 불러 일으킨다. 학교를 바꾸는 것은 물론, 심지어는 학교를 쉬라는 것도 스트레스가 될 수 있다.

보통은 평소의 리듬을 바꾸지 않고, 익숙한 환경을 유지하는 게 좋다. 규칙적인 생활이 중요한데 우울한 상황에선 그것이 어렵기 때문에 약물 치료를 시도하는 것이다. 약물 치료, 즉 규칙을 통한 치료는 짧은 순간 변화가 일어나지 않는다. 따라서 약을 먹는다고 당장 눈에 띄게 개선되지 않는다. 다만 2~3주가 지나면 ‘어, 다르네?’라는 느낌을 받을 수 있다. 우울증은 절대 순간적인 것으로 극복 할 수 있다는 것이 아니라는 얘기이다.

괜찮지 않아도 돼

몸에 이상이 있으면 병원에 가는 것은 당연한 일이다. 흔히 마음의 병이라고 하는 우울증은 마음이 다른 곳에 있는 것이 아니라 뇌의 작용으로 생기는 것이다. 그러니 우울증은 뇌의 변화로 인해 생긴 질환이다. 그러니 온전히 마음의 문제로만 치부하지 말고 병원을 가서 전문가의 도움을 받는 것이 좋다.

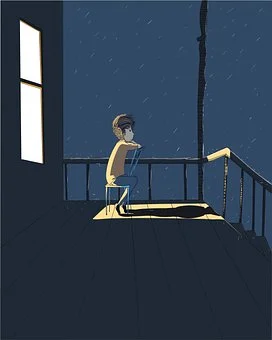

우울이라는 감정이 시작되는 출발선은 각기 다르다. 하지만 적어도 ‘우울이라는 동굴’로 들어서기 전 ‘너무’라도 열심히 살고 있었다. 누구보다 열정적이고 누구보다 밝게 살고 싶어 했던 사람이었다. 이게 다 너무 열심히 살아서인 거 아닐까? 지금도 삶에 ‘무척이나’ 열심히 임하고 있는 우리들

‘괜찮다’ 라고 말하고 뒤돌아서서 웃을 수 없는 하루, 말로 표현할 수 없이 공허하고 마냥 울고 싶은 마음으로 가득한 하루가 있다. 괜찮다고 말하지만 괜찮지 않은 너와 나, 우울이라는 감정이 가져온 마음의 병을 이제는 이야기 해보는 것은 어떨까?

지난 기사

참고문헌

- 이가희. 아임낫파인 (2018). 팩토리나인

- 우울증도 물리치는 방법이 있다 (중년 건강 백과, 2016. 5. 26., 오한진)

- 우울과 우울장애 (국가정신건강서비스포털 의학정보)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4950

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4950

ys8750603@naver.com