황선미

황선미

[The Psychology Times=황선미 ]

매스컴에서 사이코패스와 소시오패스에 관한 논란이 벌어지면 상담실에는 어김없이 이렇게 묻는 분들이 생긴다.

“....저 사이코패스일까요?”

이유는 스스로 공감 능력이 부족하다고 여기기 때문이다. 또는 이렇게 묻기도 한다.

“....저 그럼, 소시오패스일까요?”

자신이 소시오패스일까 걱정하는 이유는 사이코패스일까 걱정하는 이유보다 더 정밀한데, 타인의 아픔이 이해는 가지만 느껴지지는 않는다는 이야기다. 이런 추측이 나오면 나는 일단은 이 증상들의 객관적인 기준을 보여드리고, 해당 단어를 꺼내게 된 개인의 사정과 염려를 함께 살펴본다. 함께 밑마음을 살펴보고 나면 지금 이 칼럼을 읽고 있는 독자님들도 예상하듯이, 열의 열 명은 당연히 사이코패스도 소시오패스도 아니다. 다만 공감이란 게 연습 없이는 얻을 수 없는 삶의 고급 기술이라는 사실을 생각하지 못한 채로 자기에 대한 사랑이 강조되는 세상에 살고 있는 결과이다.

그렇다면 인간에게 ‘공감하다’는 어떤 의미일까?

흔히 공감을 상대방이 아프면 나도 똑같이 아파지는 것이라고 여기기 쉬운데 혼연일체가 되는 이 상태를 공감의 목표로 삼아버리면 좌절이 깊어진다. 상대방과 똑같은 상태로 들어가는 현상은 엄밀히 따지자면 ‘동일시’로 ‘공감’과는 개념적으로도 다르다. “제가 소시오패스가 아닐까요?”라고 고민하는 원인도 많은 경우 공감과 동일시를 혼동하는 데서 온다.

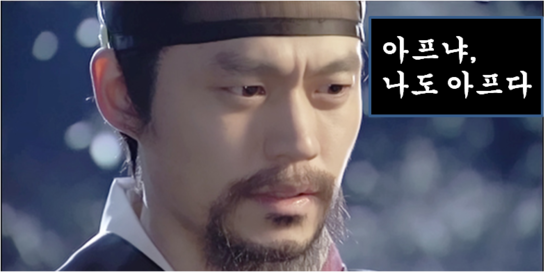

“아프냐? 나도 아프다.”

MBC 드라마 다모(2003)의 유행어.

MBC 드라마 다모(2003)의 유행어.

한때 우리나라를 발칵 뒤집었던 드라마 <다모>의 명대사. 극 중 남자 주인공(이서진분)은 여자 주인공(하지원분)의 아픔에 혼연일체가 되는 엄청난 공감을 시도한다.

“우리 남편도 내가 아플 때 똑같이 아프면 좋겠는데 잘만 놀고 들어오는구먼.”

“아이는 대학 떨어지고 좌절감이 깊은데 직장에 오는 순간 저는 아이 생각은 나지 않아요.”

내가 네가 되고, 네가 내가 되는 혼연일체의 시기가 아내와 남편에게도 분명히 있었으리라. 아이를 낳고 난 직후, 부모에게도 아이의 상태가 곧 나의 상태인 환상적인 합일의 시기가 있었으리라. 하지만 안타깝게도 우리는 개별 존재로 태어나고 죽는, 한 단위의 존재이다. 한 단위밖에 살지 못하는 존재가 타인의 상태를 고스란히 느낀다는 것은 그 자체로 불가능한 미션이다.

동일시가 공감이 아니라면 그럼 무엇이 공감일까?

심리학에서는 공감을 크게 인지적 공감과 정서적 공감으로 나눈다. 인지적 공감은 머리로 하는 공감이다. 머리로 무슨 공감을 하냐고 물을 수 있겠지만, 사실 상대의 관점을 이해하고 상상하는 일은 머리가 하는 세련된 공감적 시도다. 어떤 대상을 사랑하기 시작하면 우리는 그 대상의 입장에 자기를 대입한다. 빠르고 정확한 대입을 위해서는 상대가 어떤 방식으로 생각하고 행동하는지에 대한 관찰과 지식이 필요할 것이다. 그러니 누군가가 타인의 아픔을 머리로는 이해할 수 있으나 마음으로 느낄 수 없다면 그건 그가 소시오패스라는 증거가 아니라, 공감이라는 성숙에 이르는 여정 중 오십 걸음 정도만 왔다는 의미이다.

인지적 공감이 상대의 입장을 상상하기라고 한다면 정서적 공감은 상대의 상태에 대하여 공감자가 직접 느끼는 감정 반응이다. 즉 “아프냐, 나도 아프다”의 두 번째 ‘아프다’에 해당하는 반응이라고 할 수 있다. 하지만 앞서 언급했듯이 상대가 아프다고 나도 똑같이 아플 수는 없지 않은가. 그러니 “아파하는 당신을 보니 내 마음이 안타깝다.” 정도만 돼도 마음을 훌륭히 쓰는 정서적 공감의 시도라고 볼 수 있다.

인지적 공감과 정서적 공감을 이제 합쳐보자. ‘타인의 아픔이 이해는 가지만 느껴지지 않는다’는 말은 결국 누군가에 의해 불러일으켜져야 할 자기 감정이 느껴지지 않는다는 의미다. 어찌하여 그(녀)는 본인의 감정을 느끼지 못하게 되었을까. 그(녀)와 나는 이곳 상담실에서, 상대방을 보기 전에 자기 내면을 먼저 들여다보고 느끼는, 성숙을 위한 나머지 오십 걸음을 내딛을 일이 남았다.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5340

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5340