조수아

조수아

[The Psychology Times=조수아 ]

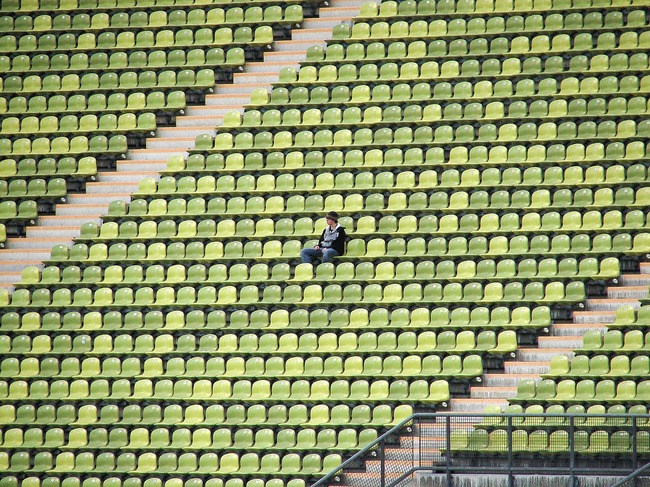

오늘날 현대인의 문제로 떠오르는 것들 중 하나가 바로 ‘외로움’이다. 이는 코로나19 이후 야외 활동이 감소하고 외부 접촉이 줄어들며 더욱 대두되고 있는 것으로 보인다. 그러나, 코로나 팬데믹 상황이 점차 완화되고 있는 현시점에도 여전히 한국인들이 느끼는 외로움 비율은 높은 편이다. 엠브레인 트렌드모니터의 2022 외로움 관련 인식조사에 따르면 ‘나는 평소 일상생활에서 외로움을 느낀다’라는 질문에 관해 매우·약간이라는 응답이 55%로 나타났다. 또한 ‘사회 전반적으로 사람들이 느끼는 외로움의 수준’에 관한 질문에 매우·약간이라는 응답이 88%로 높게 나타난 수치를 확인할 수 있다. 이렇듯 외로움이 만연한 우리 사회 속에서 ‘외로움’은 한국의 문화와 사회 전반적 분위기의 영향을 받는 것으로 보인다.

개인주의의 심화

2018 한국임상심리학회 소속 심리학자를 대상으로 한 대한민국 고독 지수에 관한 설문 조사에서는 한국 사회의 고독감이 증가한 이유 1위로 개인주의의 심화(68%)를 꼽았다. 불과 몇 년 전까지는 혼밥, 혼술, 혼영과 같이 혼자 하는 활동에 특별한 명칭이 붙고, 이 같은 활동이 흔하지 않은 독특한 것으로 여겨졌었다. 그러나 이제는 이러한 것들이 자연스러운 하나의 문화로서 자리하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 이러한 문화는 집단주의가 강한 한국 사회의 분위기를 환기하며 혼자서 하는 활동을 더욱 자유롭게 만들어주었다는 측면에서는 긍정적이나, 한 편으로 이 같은 문화는 개인주의의 확산으로부터 비롯된 것이라고도 생각해 볼 수 있다.

집단에 대한 외로움

그렇다면, 이렇듯 한국인의 개인주의가 심화된 이유는 무엇일까? 우리는 이를 ‘집단에 대한 외로움’과 연관 지어 생각해 볼 수 있다. ‘집단에 대한 외로움’이란 “개인이 의미를 부여하는 사회적 정체성 또는 자신이 활동하고 있는 집단(예, 집단, 학교, 군대, 국가 등)에서 ‘우리’로 포용되지 못하고 ‘남’으로 버려진 것 같은 고통”을 일컫는다.

즉, 이와 같은 외로움은 자신이 특정한 집단에 안정적으로 소속되지 못하거나, 다른 집단으로 분리될 때 느껴지는 외로움이라고 할 수 있다. 학연, 지연, 혈연 등과 같이 ‘인맥’ 중심의 사회문화를 가진 한국 사회 속에서 이러한 집단에 대한 외로움은 더욱 도드라질 수밖에 없는 현실이다. ‘우리 편’, ‘우리 팀’, ‘우리 가족’. 이같이 내가 속하는 관계 및 집단 앞에 ‘우리’를 넣어 강조하는 것은 한국 특유의 독특한 문화라고도 볼 수 있다.

예를 들어, 한국에서는 가족 구성원을 칭할 때 ‘우리 엄마’, ‘우리 아빠’, ‘우리 언니’라고 하는 반면, 미국에서는 ‘My mother’ ,‘My father’, ‘My sister’이라고 칭한다. 여기에서 알 수 있는 것은 이처럼 ‘우리’를 강조하는 한국 사회 속에서 ‘우리’, 즉 집단에 속하지 못한 개인은 점점 더 고립되고 외로워지기 쉬운 환경에 놓여있다는 것이다. 이러한 이유로, 집단에 포함되지 못한 개인들이 이제는 포함되기를 포기하고 스스로 혼자가 되는 고독을 선택하며 개인주의가 심화된 것이라고 생각해 볼 수 있다.

개인주의의 심화와 집단에 대한 외로움 간의 연관성을 통해 한국 사회의 외로움은 ‘집단주의’라는 한국의 사회문화적 맥락에서 비롯된 것일 수 있음을 알 수 있다. 때문에, 현대인의 외로움의 원인을 해결하려면, 근본적인 사회구조 및 인식의 개선이 필요하다고 생각된다. 개인을 개인으로서 존중하며 ‘우리’에 포함되고 소속되기를 강요하거나, 소속되지 않는다고 해서 배타적인 분위기를 조장하지 않는 사회 분위기가 조성되어야 할 필요가 있다고 보인다.

지난기사

[자료출처 및 참고문헌]

고신뉴스 KNC(http://www.kosinnews.com)

연합뉴스 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20180402060600017)

서영석 등, 2020, 한국인의 외로움(loneliness): 개념적 정의와 측정에 관한 고찰, 한국심리학회지

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5827

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5827

sua5584@naver.com