백지혜

백지혜

[The Psychology Times=백지혜 ]

묻지마 범죄

최근 대한민국을 떠들썩하게 만들고 있는 사건들이 연달아 발생하고 있다. 바로, ‘묻지마 칼부림 사건’이다. 묻지마 칼부림 사건이 연속적으로 발생하는 것으로도 이미 우리 사회는 충분히 패닉에 빠져있지만, 인터넷에 실시간으로 업로드되는 수많은 묻지마 칼부림 예고들이 우리 사회의 혼란을 더더욱 가중하고 있다. 이런 칼부림을 예고한 사람 중 검거된 사람의 대부분이 10대 청소년들이었고 이는 또 다른 사회에 또 다른 충격을 가져다주며 사법 체계에 대한 비판으로 이어지고 있다.

묻지마 범죄란?

묻지마 범죄가 성립하기 위해서는 두 가지 조건이 성립해야 한다.

① 범죄의 동기를 모르거나 동기가 존재하지 않는다.

② 가해자와 피해자가 서로 모르는 관계이다.

한 마디로, 묻지마 범죄란 이유 없이 모르는 사람을 공격하는 범죄로 정의할 수 있다.

원한 관계가 없어도, 위험한 곳에 가지 않아도, 시비가 걸리지 않게 평소에 처신을 잘하더라도 누구나 묻지마 범죄의 피해자가 될 수 있음을 뜻하기도 한다. 결국 묻지마 범죄는 사회에 불안감이나 공포심을 조성하기 충분하고 우리에게 매우 위협적으로 다가온다.

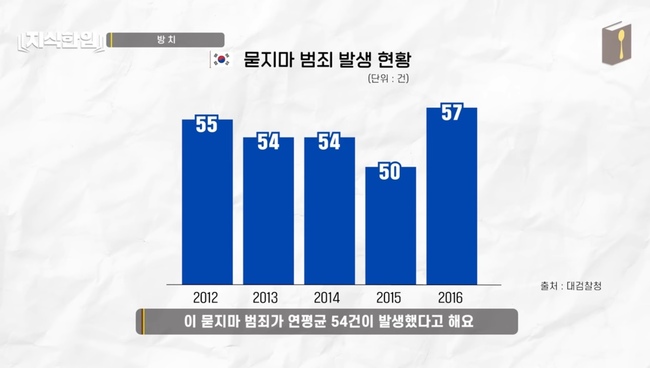

하지만 현재 우리나라에는 해당 범죄에 대한 대비책이 전혀 존재하지 않다고 봐도 무방할 정도로 타파할 만한 법안이나 제도가 충분치 않다. 사건의 발생빈도가 다른 범죄에 비해 현저히 낮아 비교적 표본이 적고, 묻지마 범죄의 전형적인 특징을 알아내기도 쉽지 않으며 제대로 된 통계조차 집계되지 않고 있기 때문이다. 하지만 묻지마 범죄 발생 현황을 담은 가장 최근 자료인 2017년 통계를 살펴보았을 때, 2012년~2016년 사이 해당 범죄 발생률이 연평균 54건이 발생했다는 기록이 존재한다. 이는 우리 사회에서 묻지마 범죄가 꾸준히 발생하고 있었지만, 발생 빈도가 다른 강력 범죄들에 비해 낮다는 이유만으로 관심 분야에서 동떨어져 있었음을 시사하기도 한다. 즉, 대한민국에서 ‘묻지마 범죄’라는 용어는 20년 전부터 사용되고 있었지만, 현재까지 사회에 제대로 된 범죄 예방 대책은 존재하지 않는다. 이는 곧 우리 사회에서 ‘묻지마 범죄’를 방치하고 있었다는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

묻지마 범죄 발생 이유?

① 빈부격차의 심화

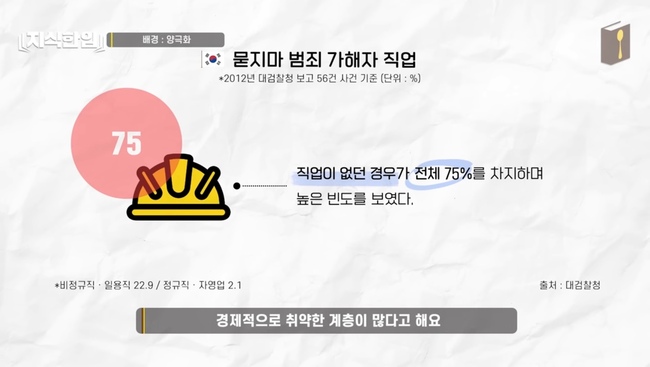

묻지마 범죄를 저지르는 가해자들의 큰 특징 중 하나는, 경제적으로 취약한 계층이 많았다는 것이다. 실제로 대검찰청에서 발행한 통계자료를 살펴보면, 묻지마 범죄의 가해자 중 75%가 직업이 없는 상태로 매우 높은 빈도를 보였다. 일각에서는 묻지마 범죄를 ‘선진국형 범죄’라고도 부르는데, 선진국이 될수록 빈부격차가 심해지고 양극화가 심해짐에 따라 취약계층이 더더욱 어려워지기 때문이다. 이것을 바로 묻지마 범죄가 나타나는 원인이 된다고 본다. 현재 우리나라는 코로나로 인한 양극화가 심화하고 경제침체와 인플레이션이 동시에 발생함에 따라 빈부격차와 양극화가 더욱 심해져 취약계층이 더욱 힘들어진 상황이다. 이런 소외 계층은 평소 음지에 있기 때문에 우리 눈에 잘 띄지 않고 마치 우리 사회에 존재하지 않는 사람처럼 숨어 있다가 이들 중 일부가 범죄라는 형태를 통해서 실체로서 노출이 되는 실정이다.

② 사회적 고립

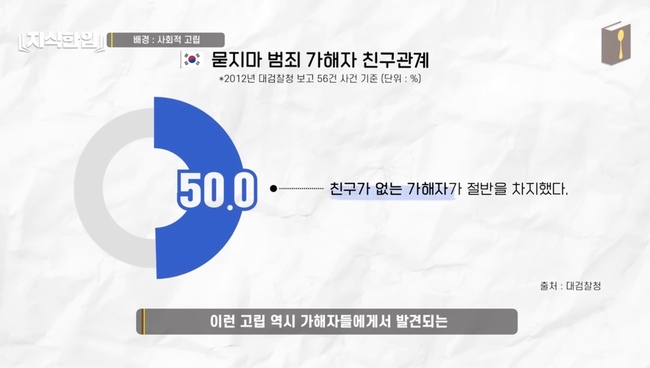

경제적으로 빈곤한 삶을 사는 사람들 중 절반 이상은 친구가 없는 은둔형 외톨이 생활을 보내고 있다. 실제 대검찰청에서 2012년 발행한 통계자료를 살펴보면, 묻지마 범죄 가해자의 50% 이상이 친구가 없었고, 은둔형 외톨이로 지냈던 경험이 많았다고 진술했다.

즉, 위의 원인으로 미루어 보았을 때, 여러 가지 사회적 스트레스가 커지고 있음에도 이를 해소할 장치나 수단이 없기 때문에 범죄로 이어지고 있다는 분석이 가능하다.

묻지마 범죄자들의 심리적 특성?

① 인지적 왜곡

가해자들은 대부분 중립적 자극을 적대적으로 해석하는 경향이 있다. 이는 총 2가지 관점에서 볼 수 있는데, ‘과잉일반화’와 ‘외부 귀인’이다. 과잉일반화란, 어떤 결과를 그와 유사한 상황에 적용하면서 먼저 습득한 일반화의 원리나 법칙을 지나치게 고집스럽게 적용하려는 현상이다. 즉, 가해자들은 평범한 사람들은 중립적으로 느낄 수 있는 자극 또한 자신이 겪었던 사회적 고립의 상황과 같다고 일반화하고, 중립적 자극 또한 자신에게 적대적인 영향을 주는 자극으로 해석하는 것이다. 외부 귀인이란, 행동의 원인을 사회 규범, 외부 환경, 우연한 기회 등에서 찾는 것이다. 즉, 어떠한 행동의 원인을 자기 자신에게서 찾지 않고, 자신에게서 벗어나 외부의 상황에서 발생했다고 생각하는 것이다.

② 무력감, 낮은 자존감

대부분 가해자는 낮은 자존감 때문에 자신보다 취약한 대상을 폭력적으로 제압하면서 낮아진 자존감을 회복하려는 특성을 가진다. 이를 ‘상호성의 회복’ 관점에서 살펴보면, 열등감과 소외감을 느끼는 개인이, 공격 행동을 통해 사회와의 연결고리를 확인하고자 하는 욕구의 표출로 볼 수 있다.

이제는 해결해야 할 때

현재 우리나라에서는 묻지마 범죄뿐만 아니라, 이와 같은 사건을 모방하여 범죄를 저지르는 묻지마 모방범죄 또한 기승을 부리고 있다. 실제로 현재 많은 모방범죄로 인해 공권력이 낭비되고 있다거나 경제적 손실이 있다는 지적이 상당하다. 이제는 현재까지 방치되었던 묻지마 범죄를 제대로 바로 잡아 이와 관련하여 발생하는 모방범죄까지 타파해야 하는 시점이라 생각한다. 사법 체계와 행정체계, 빈곤, 양극화, 은둔형 외톨이와 같은 사회적 원인을 다시 한번 꼬집고 이와 같은 문제가 나타나게 된 원인을 정확히 분석하여 묻지마 범죄 발생 빈도를 낮추려는 노력이 필수적일 것이다.

지난 기사

[지식한입].(2023.08.19). https://www.youtube.com/watch?v=nAEsW8HOwNE&t=274s 中 대검찰청 자료

[숙명여대 7주_3-2. 묻지마 범죄자의 심리적 특성]. (2019.04.11). http://ocw.sookmyung.ac.kr/?course=5698

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7056

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7056

qorwlgp0102@naver.com