김민지

김민지

[한국심리학신문=김민지 ]

PIXABAY

PIXABAY

" 어떤 물질이나 행동(도박, 게임, 섹스)이 자신, 그리고

혹은 타인에게 해를 끼침에도 불구하고,

그것을 지속적 ⋅ 강박적으로 소비 ⋅ 활용하는 것. "

인간이라면 누구나 한 번쯤, 쾌락 이후에 찾아오는 갈망을 겪곤 한다. 그러한 좋은 느낌을 다시 느끼고 싶어 하거나 유지하려는 노력은 결국, 인간에게 있어 자연스러운 생리적 현상인 것이다. 그리고 이 욕구를 해결하기 위한 방법은 그저 기존의 행위를 지속하는 것에 불과하기에 무척이나 손쉬운 편이다. 그러나, 바로 여기에서 문제가 발생한다.

어떠한 쾌락 자극에 동일하게 혹은 비슷하게 반복하여 노출되면, 초기의 쾌락 편향이 계속해서 약해지고 짧아지게 된다. 그러나 이후 반응, 즉 고통 쪽으로 나타나게 되는 반응은 갈수록 강하고 길어지게 된다. 전문가들은 이러한 일련의 과정을 "신경 적응(neuroadaptation)"이라고 표현한다. 즉 쾌락을 추구하면 추구할수록, 우리는 예전과 같은 결과를 얻기 위해서 점차 더 많은 쾌락을 원하게 될 것이라는 뜻이다.

이처럼 쾌락을 경험하기 위해 중독 대상을 더 많이 요구하거나, 동일한 자극에서 쾌락을 덜 느끼게 되는 현상을 "내성(tolerance)"이라고 일컫는다. 그리고 이 내성은, 중독의 발생에 있어서도 중요한 요소가 된다.

한 인간이 오랫동안 과도하게 중독 대상에 기대게 되면, 그의 쾌락-고통 저울은 끝내 고통 쪽으로 기울어지게 된다. 이와 같이 우리의 쾌락 경험 능력이 감소하고 고통에 대한 취약성이 증가하게 되면, 우리의 향락적(쾌락) 설정값 역시 아예 바뀌어 버린다.

실제로, 고농도의 도파민 중독 물질이 뇌의 보상 경로에 주는 영향은 의료 분야에서도 빈번히 발생하곤 한다. 만성 통증을 완화하기 위해 많은 양의 '오피오이드(옥시콘틴, 비코딘, 모르핀, 펜타닐 등)'를 오랜 기간 사용해 온 환자일수록 병원을 방문하는 빈도가 늘어나는 것이 그 대표적인 사례라고 할 수 있다. 오랜 기간 동안 다량의 오피오이드에 의존했음에도 불구하고, 그들의 고통은 점점 더 심해지기만 할 뿐이다.

이유인즉슨, 그들의 뇌가 오피오이드에 지나치게 영향을 받게 되어 쾌락-고통의 저울이 '고통'의 방향으로 기울어져 버렸기 때문이다. 결국 그런 식으로 기존의 고통은 더 극심해지고, 전혀 상관없던 다른 신체 부위에서도 새로운 고통을 경험하게 된다.

동물 실험을 통해서도 폭넓게 관찰되고 입증되곤 하는 이 현상은, "오피오이드 유도 통각과민(opioid-induced hyperalgesia)"이라고 불린다. 그리스어 'algesis' 에서 유래한 "통각(Algesia)"이란 고통에 대한 민감성을 의미하는데, 실제로 이 증상을 경험하는 수많은 환자들이 오피오이드 복용량을 줄이게 되자 고통의 완화를 경험했다.

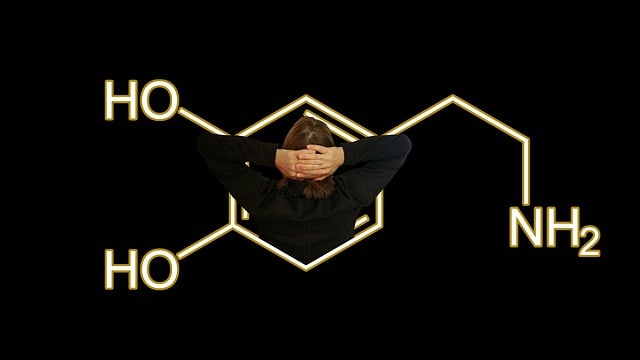

이에 관련하여 신경과학자인 노라 볼코프(Nora Volkow)를 비롯한 그녀의 동료들은, 고농도의 도파민 물질에 오랜 시간 과도하게 의존할 경우, 뇌가 도파민 결핍 상태에 이르게 된다는 것을 밝혀냈다.

그들의 연구 결과에 따르면, “약물 남용자들의 D2 형 도파민 수용체 감소는 도파민 분비 감소와 더불어 자연 보상 자극에 대한 보상 회로의 민감성을 낮추는 결과를 낳는다.”

즉, 누군가가 이러한 현상을 한차례 겪게 된다면, 그에게는 더 이상의 기분이 좋아지는 일이란 없다는 것을 의미한다.

PIXABAY

PIXABAY

주변을 살펴보게 되면, 쾌락 자체를 좇는 ‘쾌락주의자’들이 오히려 어떠한 쾌락조차 느끼지 못하는 "쾌락 불감증(anhedonia)"에 걸린 경우를, 생각보다도 꽤 많이 찾아볼 수 있다. 이들은 대개 오랫동안 어떠한 ‘무언가’를 거의 강박적으로 소비하다가, 결국 더 이상은 즐길 수 없는 지경에 이르곤 한다. 본인 스스로가 그 ‘무언가’를 하는 행위에 대한 쾌락 중추를 소진해 버린 결과로, 더 이상 아무것도 그 쾌락을 되살릴 수 없게 되어버린 셈이다.

이들 대부분은 이렇게 쾌락 불감증을 겪게 될 경우에 극심한 충격과 슬픔에 빠지곤 한다. 그들에게 있어 자신만의 ‘어떠한 행위’란 언제나 쾌락과 일탈을 가져다주는 행위였으며, 그렇기에 그러한 ‘무언가’가 더는 제 역할을 수행할 수 없게 되었음을 깨닫게 될 시에 크나큰 상실감을 느낄 수밖에 없게 된다.

이렇게 중독 증상을 앓는 환자들은 흔히, 자신의 중독 대상이 더 이상은 유용하지 않게 된 시점에서 경험한 ‘상실감’에 대해 고통스럽게 증언하곤 한다. 이 단계에 접어든 환자들은 쾌락의 대상을 탐닉한다 하더라도 더 이상 전혀, 어떠한 흥분도 느끼지 못하게 된다. 결국 그들은 쾌락이 아닌 더욱 비참한 기분에 빠지게 된다. 그리고 이때 그들에게 나타나는 일반적인 증상으로 불안감, 과민 반응, 불면증, 그리고 불쾌감 등을 꼽을 수 있다.

PIXABAY

PIXABAY

고통 쪽으로 치우친 쾌락-고통 저울은 본래 상당한 절제 기간을 거친 사람들조차도 다시금 중독으로 빠지게 만들곤 한다. 이유인즉슨, 우리의 저울이 고통 쪽으로 기울어 있다면, 단지 일상적인 기분(수평 상태)을 느끼려고만 해도 중독 대상의 지원이 필요하기 때문이다.

신경과학자 조지 쿱(George Koob)에 말에 따르면, 이러한 현상은 “불쾌감에 따른 재발(dysphoria driven relapse)”이라 할 수 있다. 즉, 중독 대상에 과거처럼 다시 의존하게 되는 이유가 쾌락을 위한 것이 아닌, 오랜 금단으로 인한 신체적 및 심리적 고통을 완화하고픈 욕구 때문이라는 것이다.

그나마 다행인 점은 우리가 장시간 충분히 기다리기만 한다면, 우리의 뇌 역시 중독 대상이 존재하지 않는 상황에 새로이 적응하고, 항상성의 기준치를 정상 수준으로 충분히 되돌릴 수 있다는 것이다. 그리고 이렇게 우리 뇌의 저울이 수평을 이루게 될 시에, 우리는 비로소 일상의 단순한 보상에서 다시금 쾌락을 찾고 맛볼 수 있게 된다.

참고문헌

1) 애나 렘키. (2022). 도파민네이션. 흐름출판

지난 기사보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9134

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9134

ming.x.di@gmail.com