김민지

김민지

[한국심리학신문=김민지 ]

PIXABAY

PIXABAY

“ 잘못된 것은 감정이 아니라 감정을 옭아맨 과거라는 매듭이다.

이 매듭이 묶인 기억을 제대로 알 때

비로소 진정한 ‘나’를 감당할 수 있다. ”

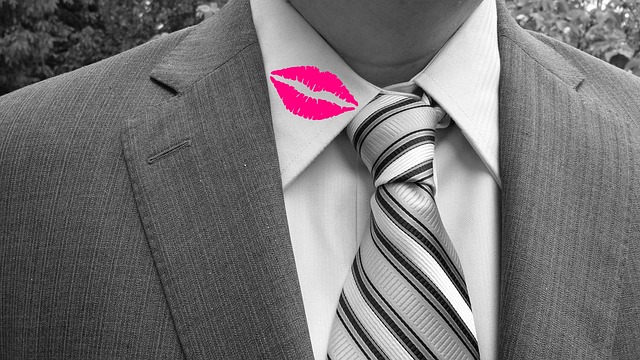

연애라는 것은, 사람에게 어떤 감정을 느끼게 하는가? 이에 대한 답을, ‘평범한 사람이 이해할 수 있는 수준’에서 일단 한번 생각해 보도록 하자. 아마 쉽게 나올 답으로는 관심, 응원, 이해, 사랑, 그리고 그로 인한 친밀감, 소속감, 동반감, 신뢰감 정도가 될 것이다.

그러나 일부 사람들에게 다중적인 연애 관계가 필요한 이유가 무엇인지 탐색할 때, 수많은 심리학 연구 결과는 ‘바람피우는 것’이 반드시 ‘친밀감 부족’으로부터 비롯된 것이 아니며, ‘지배감 및 권력감을 느끼고 싶은 마음’에서부터 발생하게 될 때도 있음을 알려준다.

다중 연애형 관계 유형에 빠진 사람들은 자기 자신이 ‘약속을 지킬 수 없는’ 사람이라고 생각하며, 실제로 그렇게 믿는다. 그리고 자신이 타인과 친밀한 관계를 유지할 수 없으나 그것을 인식하지 못하는 것이라고 착각한다. 그들은 그렇게 감정적으로 혼란을 겪으면서, 스스로의 인생을 향한 권력감과 지배감을 잃어간다.

‘상실감을 채우기 위한’ 바람피우는 행위가 결국, 그들로서는 잘못된 처방전이 되었던 셈이다.

다소 상상하기 어려울 수 있으나, 일반적으로 친밀한 관계가 세다리 혹은 그 이상일 때 여러 명과 동시에 연애하는 것은 인간관계에서 일종의 ‘권력’을 드러내는 수단일 가능성이 높다.

한 번에 세 명과 친밀한 관계를 유지하는 것. 이것은 본질적으로 ‘정보 및 감정에서의 통제’라는 것을 은연중에 내포한다.

쉽게 말해 여러 명을 만나는 사람이 다양한 감정 관계 사이를 자유롭게 오갈 수 있으며, 여러 대상을 만난다는 정보를 쉽게 남겨 놓거나 속이는 와중에도 자신의 시간 및 공간, 그리고 정신을 관리할 수 있다고 한다면, 그 사람은 심리적으로 강한 권력감을 느낄 확률이 몹시 높다고 볼 수 있는 것이다.

PIXABAY

PIXABAY

‘다중 연애형 유형인 사람들의 자아’는 ‘바람’이라는 나쁜 방식을 이용해서라도 끊임없이 ‘권력감 및 지배감’을 흡입하길 원하곤 한다. 그렇기 때문에 그들에게는 일반적으로, 타인과 안정적으로 관계를 유지할 방법이 없다.

단순히 어느 한 관계에만 몰입하면 자아가 기존의 강력한 권력감을 느끼지 못할 가능성이 크기 때문에, 그들로서는 반드시 제2, 제3의 친밀한 관계를 만들어야만 마음의 공허함을 견뎌낼 수 있는 것이다.

다중 연애형 관계 유형인 사람들이 진정으로 추구하는 것은 결국 친밀감이나 소속감이 아닌, ‘나 자신이 권력을 손에 쥐고 있다’는 ‘지배감’이다.

바람을 피운 일과 관련하여 상대방과 다툴 때, 속고 속이는 문제는 언제나 큰 화제가 되곤 한다. 여러 날카로운 질문들이 두 사람 사이에 오가지만, 사실 상대방이 그러한 질문을 던지는 숨은 ‘의도’는 ‘아직 들키지 않은 일들을 말하라’는 독촉에 가깝다고 할 수 있다.

그리고 이 순간이 바로, 다중 연애형이 그토록 바라왔던 ‘권력감’을 만끽하는 순간이 된다.

조금 더 냉정하게 이야기하자면, 결국 다중 연애형 관계 유형의 사람들은 상대방을 진심으로 사랑하는 것이 아니라, ‘나에게 사랑받을 권한이 있는가 없는가’라는 가설을 검증하기 위해 연애를 유지하는 것일 수도 있다는 의미인 것이다.

한 사람이 반복적으로 여러 연애 관계를 유지하는 것은, 인간관계에서 진정한 친밀감을 경험하지 못했거나, 그저 권력감을 검증하는 것에만 치중했기 때문일 가능성이 높다.

그리고 이렇게 마음에서 날뛰는 감정을 스스로의 힘만으로는 통제할 수 없는 사람에게는, 그를 대신해 내면의 고통을 대신 입 밖으로 꺼내줄 ‘누군가’가 필요하다.

이어지는 다음 편이자 해당 프로젝트의 마지막 회차인 3편에서는, ‘다중 연애형들이 사랑받기 위한 방법’과 그와 관련한 에필로그에 대해 이야기해 볼 예정이다.

참고문헌

1) 장자치. (2023). 관계가 상처가 되기 전에. 유노콘텐츠그룹 주식회사

2) 다비치. (2015). 두사랑 [노래]. Hug. CJ E&M.

지난 기사보기

“분노 조절 장애를 앓고 있습니다” :칭찬의 덫에 걸린 인정 중독자 ➀

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9288

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9288

ming.x.di@gmail.com