손미리

손미리

[The Psychology Times=손미리 ]

‘사필귀정’, ‘인과응보’ 뿌린 대로 거둔다는 말을 이 두 가지 사자성어로 활용할 수 있다. 무슨 일이든 결국 옳은 이치대로 돌아가며 행한 대로 업에 대한 대가를 받는다는 신념은 우리가 인생을 살아감에 있어 선한 방향으로 인도하도록 만든다. 그러나 이러한 신념이 범죄, 재난 상황에 적용한다면 어떠할까.

실제로 작년 10월에 10.29 참사가 일어나고 사람들은 참사 원인을 찾기 바빴다. ‘누군가가 군중을 떠밀어서’, ‘마약을 복용해서’와 같은 검증되지 않은 추측으로 개인에게 책임을 돌리는 모습을 볼 수 있었다. 그러나 경찰 조사와 부검 결과, 이는 사실이 아님으로 판명이 났다. 그런데도 참사 희생자와 생존자를 비난하는 시각은 여전히 존재한다.

슬프게도 이와 같은 2차 가해는 드문 일이 아니다. 살인, 절도, 강간, 학교폭력, 데이트 폭력, 디지털 성범죄 등 다양한 범죄 피해자들은 그들을 비난하는 목소리에 또다시 상처를 입는다. 피해자를 비난하는 것은 특별히 못된 마음을 가진 사람들이 하는 것이 아니다. 나와 같은 평범한 사람들에게서 ‘아니 땐 굴뚝에서 연기나랴’, ‘그럴 만한 이유가 있었겠지’와 같은 말을 들을 수 있다. 이와 같은 이기적인 우리의 모습을 이해하기 어려울 수 있다. 그러나 이를 심리학적으로 바라본다면 설명이 가능하다.

세상을 향한 환상, 공정한 세상 가설

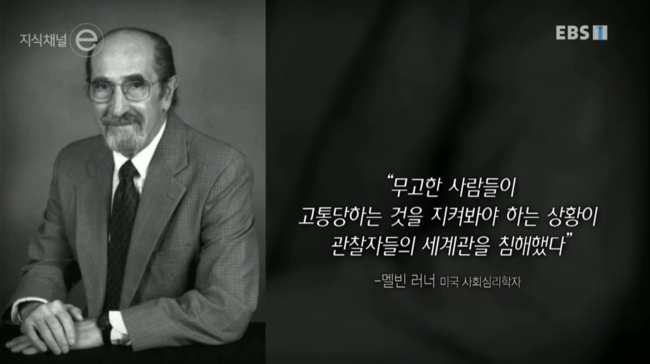

많은 사람들은 대개 세상은 공정해야 하며 실제로 그렇다고 믿는다. 이러한 믿음을 사회심리학에서는 ‘공정한 세상 가설(just-world hypothesis)’이라고 부른다. 사회심리학자 멜빈 러너에 따르면 공정한 세상 가설을 믿는 사람은, 이 세상에서 열심히 노력하는 사람이 보상을 받고 그렇지 않은 사람을 벌을 받게 되어 있다고 생각한다고 한다. 이러한 신념은 ‘피해를 입을 만해서 입었다’라는 피해자 비난 현상으로도 이어진다.

피해자에 대한 편견이 탄생하는 과정

피해자 비난하기는 한 전기 충격 실험으로 증명이 된다. 멜빈 러너가 진행한 실험은 전기 충격을 받는 것을 목격하는 실험이다.

지식채널-e: '공정한 세상에 대한 믿음과 착각' 캡쳐본 (출처•EBS)실험 참가자는 두 집단으로 분류된다. 전기 충격을 멈출 수 있는 대조군과 멈출 수 없는 실험군이 있다. 전기 충격을 멈출 수 있는 선택권을 부여받은 집단은 예외 없이 실험을 중단했다. 그러나 그 실험을 멈출 수 없는 대조군 집단은 전기 충격으로 고통받는 실험자를 외면하는 모습을 보였다. 그리고 실험 후 고문 받는 사람의 인상을 묻자 그들은 실험자의 인상을 더 안 좋게 답변했다. 제어할 수 없는 상황에 대한 불안감이 고문 받는 실험자를 비난하도록 만든 것이다. 고문 받은 것은 “그들이 나빠서‘’ 라고 말이다.

지식채널-e: '공정한 세상에 대한 믿음과 착각' 캡쳐본 (출처•EBS)실험 참가자는 두 집단으로 분류된다. 전기 충격을 멈출 수 있는 대조군과 멈출 수 없는 실험군이 있다. 전기 충격을 멈출 수 있는 선택권을 부여받은 집단은 예외 없이 실험을 중단했다. 그러나 그 실험을 멈출 수 없는 대조군 집단은 전기 충격으로 고통받는 실험자를 외면하는 모습을 보였다. 그리고 실험 후 고문 받는 사람의 인상을 묻자 그들은 실험자의 인상을 더 안 좋게 답변했다. 제어할 수 없는 상황에 대한 불안감이 고문 받는 실험자를 비난하도록 만든 것이다. 고문 받은 것은 “그들이 나빠서‘’ 라고 말이다.

전기 충격 목격에 대한 실험 결과와 우리가 살아가는 현실은 크게 다르지 않다. 도서 『법심리학』에서는 말한다. 우리 자신이 범죄의 피해자가 될지 모른다는 생각 자체가 너무나 위협적이기 때문에, 다른 사람이 범죄 피해자가 된 이유에 대해 고민하게 된다고 말이다. 이 과정에서 피해자들의 불행의 이유를 피해자에게 귀인 하는 것이다.

우리가 살아가는 이 세상이 무고한 사람이 강간당할 수 있고, 차별당할 수 있으며, 언제든 폭력에 취약해질 수 있는 곳이라고 생각하면 너무나 두렵다. 두려움으로부터 스스로를 지키기 위해 차라리 불행이 피해자들의 운명이라고 믿고, 그들을 비난하는 방법을 선택한 것이다.

진짜 공정한 세상을 만들기 위해

세상이 공정하다고 믿고, 범죄 피해자를 비난하는 것은 범죄와 나를 거리 두기하기 위함이다. 그러나 ‘세상은 공정할 거야’, ‘피해자가 당한 이유는 그가 조심하지 않아서야’라며 안심하는 순간, 폭력은 나와 가까워진다. 내 일이 아니라며 범죄를 제대로 알지 않으면 세상은 더 불공정한 일로 가득해진다. 군중이 몰려 압사당할 일은 내 일이 아니라는 착각, 이웃의 폭언 섞인 층간 소음은 단지 남의 가정일일 뿐이라는 무지는 범죄자를 안심하게 하고 또 다른 범죄를 불러온다.

진짜 공정하고 안전한 세상을 위해 그릇된 믿음과 편견 뒤에 숨기보다 범죄와 세상을 알고 피해자와 연대하는 자세가 필요하다.

지난기사

작심삼일, 당신이 금주하지 못하는 이유는 ‘애착관계’에 있다.

‘먹고 토하는’ 섭식장애, 사소한 왜곡으로부터 시작된다

참고문헌

야마구치 슈. (2019.01.21.). 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가. 다산초당

공정한 세상에 대한 믿음과 착각. [EBS 지식채널-e]. URL: https://jisike.ebs.co.kr/jisike/vodReplayView?siteCd=JE&prodId=352&courseId=BP0PAPB0000000009&stepId=01BP0PAPB0000000009&lectId=20354611

Edie Greene, Kirk Heilbrun. (2022.02.28.). 법심리학. 정독

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6212

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6212

smr2386@naver.com