서정원

서정원

[한국심리학신문=서정원 ]

‘혀의 맛 지도’라는 걸 보신 적이 있나요? 혀에서 각각의 맛을 느낄 수 있는 부위를 나눠서 설명한 그림입니다. 예전의 과학 교과서에는 나와있어서, 이를 배우신 분도, 처음 들어보신 분도 계실 것 같습니다. 저는 이를 꽤 일찍 접했는데, 유치원 시절 언니의 책장에서 꺼내보았던 과학 학습 만화로부터였습니다. 신기하게도 내용이 아직도 기억납니다. 만화 주인공들은 혀의 맛 지도를 보고 혀에는 매운맛을 느낄 수 있는 구역이 없다며 매운 걸 먹었다가, 너무 매워서 혼쭐이 납니다. 바로 다음 장면이 아마도 입에서 불을 뿜는 그림이었던 것 같습니다. 해당 에피소드의 취지는 매운맛은 미각이 아닌 통각이라는 것이었습니다.

그런데 만화책의 의도와는 다르게 저는 또 다른 부분에서 호기심이 생겼습니다. 맛 지도에 나와있는 대로라면 맛별로 혀 구역이 나뉘어 있으니, 특정 맛을 아예 다른 맛 구역에 갖다 대보면 아무 맛도 안 느껴질 것 같았습니다. 당시 행동력이 강한 유치원생이던 저는 혀를 가지고 실험을 해보았습니다. 바로 주방으로 가 찬장의 소금을 꺼내서 단맛 구역에 대보았습니다. 결말은 다들 예상하실 것 같습니다. 너무 짜서 바로 뱉었습니다. 이 만화는 엉터리라고 투덜거렸습니다. 실제로 혀의 맛 지도는 2006년 네이처지로부터 잘못된 내용이라는 평가를 받았다고 합니다.

혀의 각 부위가 각각의 맛을 담당하는게 아니라면, 우리는 어떻게 다양한 맛을 느낄 수 있는 걸까요? 오늘 기사에서는 우리가 맛을 느끼는 원리를 소개하고자 합니다.

맛이란 화학물질을 느끼는 것

다들 살면서 감기때문에 코가 막힌채로 음식을 먹은 경험을 해보셨을 겁니다. 이게 뭔맛인지도 모를만큼 평소보다 맛이 훨씬 덜 느껴지지 않았나요? 우리가 오로지 미각만 사용하여 맛을 느끼지 않고, 미각과 후각을 함께 사용하기에 나타난 결과입니다. 때문에 정확히 말하자면 우리는 맛과 냄새가 조합된 ‘향미’를 경험한다고 할 수 있습니다. 이러한 후각과 미각은 하나의 큰 공통점이 있습니다. 바로 두 감각 모두 ‘화학물질을 탐지하는 감각’이라는 점입니다. 후각은 공기 중의 화학 분자를 탐지하는 감각이고, 미각은 물이나 타액에 녹아있는 화학 분자를 탐지하는 감각입니다.

어떤 맛인지를 판단하는 것은 우리 뇌이지만, 사실 뇌에서는 이러한 화학물질을 바로 해석하지 못합니다. 뇌에서 정보를 받아들이는 방법은 바로 전기적 신호이기 때문입니다. 결국 뇌와 소통하기 위해서는 화학적 신호를 전기적 신호로 바꿔주는 역할이 필요합니다. 이러한 역할을 담당하는 것이 바로 코와 입에 있는 감각수용기(sensory receptor)입니다.

이를 각각 후각수용기, 미각수용기라고 일컫습니다. 후각 수용기가 음식의 냄새 분자와 결합하고, 미각 수용기가 타액에 녹은 음식의 화학물질에 반응하면, 수용기가 위치한 세포에서는 전기신호가 만들어집니다. 이렇게 만들어진 전기신호는 냄새와 맛에 대한 정보를 담고 있고, 판단의 중추인 뇌로 전달됩니다. 뇌에서는 이러한 냄새 신호와 맛 신호를 가지고 무슨 맛인지 판단할 수 있게 되는 것입니다.

맛 지도가 아니라 수용기의 분포이다

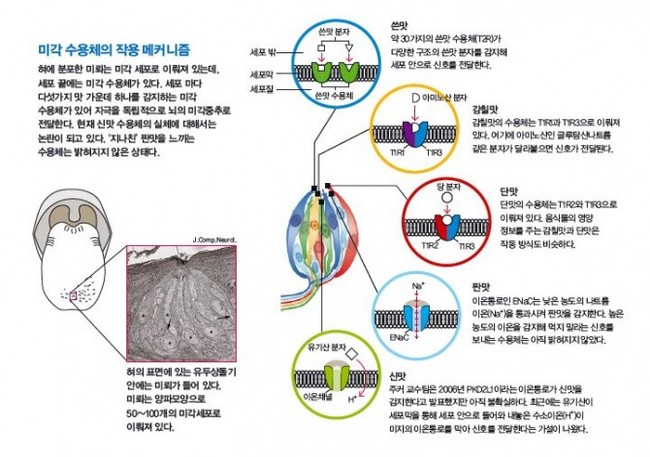

하나의 수용기가 모든 화학물질을 탐지해 낼 수 있는 것은 아닙니다. 미각 수용기는 각각 담당하는 맛이 있고, 그에 해당하는 화학물질에만 반응합니다. 짠맛을 담당하는 수용기는 나트륨이온에만 반응하고, 신맛을 담당하는 수용기는 수소이온에만 반응합니다. 쓴맛과 단맛, 감칠맛은 그 맛을 가진 화학물질이 수용기의 단백질과 결합하며 반응한다고 합니다.

미각 수용기는 미각 세포에 속해있는데, 하나의 미각세포에는 여러 수용기가 위치할 수 있습니다. 한 세포에 쓴맛 수용기와 신맛 수용기가 함께 있을 수도 있고, 한 세포에 짠맛 수용기와 단맛 수용기가 함께 있을 수도 있는 것입니다. 즉, 혀의 맛 지도에서 말하는 것처럼 ‘혀 특정 부위에서, 특정 맛만을 담당’하는게 아닙니다. 바로 ‘혀의 다양한 부위에 분포한 미각 세포들이, 여러 맛을 한꺼번에 담당’하는 것입니다.

기본맛의 확장 : 제6의 맛, 지방맛

앞서 미각 수용기에 여러 종류가 있음을 알려드렸습니다. 흔히 기본맛으로 알려진 다섯 가지 맛인 짠맛, 단맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛이 미각 수용기의 종류입니다. 사실 앞의 문장을 반대로 이해하는 것이 더 정확합니다. 이 다섯 가지 맛이 기본맛으로 인정된 이유는 각각의 맛을 담당하는 미각 수용기 세포가 발견되었기 때문입니다. 먼저 2000년에 신경학자 찰스 주커 교수팀에 의해 쓴맛을 감지하는 수용기인 T2R이 처음 발견되었고 그뒤로 단맛, 감칠맛, 짠맛, 신맛을 담당하는 수용기가 차례로 발견되면서 이 다섯 가지 맛이 기본맛으로 인정되었습니다.

그렇다면 5가지 맛이 아닌 맛에 반응하는 새로운 미각 수용기가 발견된다면, 기본맛은 얼마든지 확장될 수 있는 것입니다. 실제로 이와 근접한 연구결과들이 존재합니다. 현재 제6의 기본맛으로 인정되고 있는 맛은 ‘지방맛’입니다. 2012년 호주 디킨 대학과 미국 워싱턴 대학 연구진은 지방산에 반응하는 미각수용기 CD36을 발견했다고 합니다. 우리가 기름진 고기나 참기름 등을 먹었을 때 고소하고 느끼하다고 느끼는 맛, 기름맛이 바로 이 수용기의 반응인 것입니다.

연구에 의하면 지방맛 수용기가 많고 적음에 따라 지방맛의 민감도가 사람마다 차이가 난다고 합니다. 지방맛은 단일로 과량 섭취하면 불쾌감을 일으킨다는 특징이 있습니다. 이 때문에 지방맛 수용기의 숫자가 많은 사람은 지방맛에 민감해서 기름진 음식에 빨리 물려할 수 있습니다. 반대로 지방맛 수용기의 수가 적은 사람은, 음식 속의 지방에 둔감하기 때문에 불쾌감 또한 더디게 느껴서 결국 더 많은 지방을 섭취하게 될 수 있습니다. 만약 평소에 느끼한 음식을 잘 드시는 분들은 이 지방맛 수용기의 숫자가 적은 편일 수도 있겠습니다.

미각 지도의 발견은 계속된다

사실 미각 매커니즘은 아직 밝혀지지 않은 것이 많습니다. 앞서서 미각 수용기가 하나의 맛만을 담당한다고 하였지만, 이와 다른 연구결과들도 발표되고 있습니다. 쓴맛 수용기를 처음 발견했던 찰스 주커교수팀은 신맛을 담당하는 수용기가 탄산을 마실 때의 톡 쏘는 느낌을 감지함을 발견했습다. 또한 칼텍의 오카 유키 조교수 연구팀은 신맛 수용기가 순수한 물에도 반응하는 것을 발견했습니다. 신맛 수용기가 ‘탄산맛’과 ‘물맛’을 감지한다니, 신기하지 않나요?

이렇듯 새로운 발견은 계속되고 있으니 현재 완성된 혀의 맛 지도에 고정될 필요는 없습니다. 이 지도 또한 언젠가 바뀔지도 모르며, 앞으로 그려나가야 할 미각의 지도가 더 넓게 펼쳐져 있기 때문입니다.

<자료출처>

E. Bruce Goldstein, 『감각 및 지각심리학(9판)』, 박학사 (2015), 162-163

최현석, 『인간의 모든 감각』, 서해문집 (2009)

강석기 , “2000년 찰스 주커교수의 쓴맛 수용체 발견”, 동아 사이언스, 2015.07.19., https://m.dongascience.com/news.php?idx=7584

이경희, “식스센스, ‘물맛’ 느끼는 미각세포 있다”, 중앙일보, 2017.06.23., https://www.joongang.co.kr/article/21693471#home

기사 다시보기

우리는 생각보다 많은 기회를 갖고 태어난다: 뇌 가소성

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8534

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8534

wowowow07@naver.com