진다연

진다연

[The Psychology Times=진다연 ]

신경심리학이란, 두뇌의 기능과 인간의 사고, 정서 및 행동 간의 관계를 심리학적인 관점에서 연구하는 학문이다. 즉, 신경학적 뇌 구조가 인간의 행동과 마음에 어떻게 영향을 미치는지 알아보는 학문이다.

신경심리학적 연구는 뇌 연구 분야에서 가장 전통적인 방법으로 자리매김하고 있다. 뇌에 손상을 받은 환자를 탐구하여, 기능장애와 손상된 부위를 연결시켜 해석하는 방법으로 연구가 진행된다. 쉽게 말하면, 뇌의 특정 부위에 손상을 입음으로써 특정 기능 장애가 나타난 사례를 통해, 손상 부위가 해당 기능을 담당하는 영역일 것이라고 추론하는 것이다. 현재는 뇌 기능 영상화(Functional Brain Imaging) 연구의 발전으로, 뇌의 구조적, 기능적인 특성에 대한 이해의 폭이 현저하게 넓어지고 있는 추세이다.

신경심리학의 역사

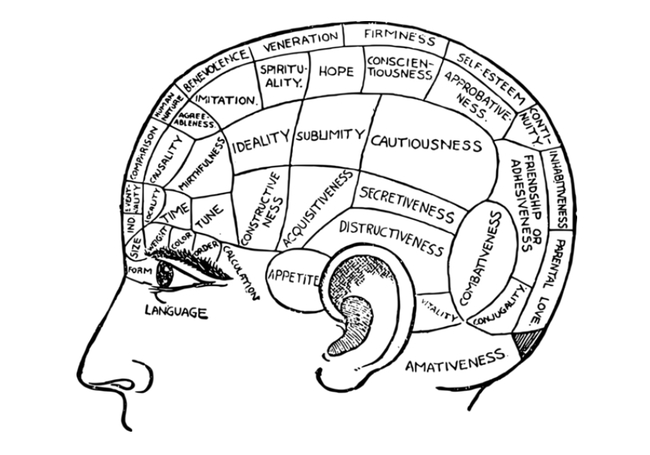

그렇다면 신경심리학의 출발은 어디서부터일까? 18세기 독일 의사 프란츠 갈(Franz Gall)은 처음으로 인간의 특정 행동이 뇌의 특정 부위와 관련되어 있을 것이라 주장하였다. 이런 갈의 주장으로써 뇌의 특정 영역과 심리적 능력이 관련되어 있다는 기능적 편재화(localization)라는 개념이 대두되었다.

뇌와 정신의 관계에 대한 본격적인 연구의 시작은 1861년으로 거슬러 올라간다. 프랑스의 폴 브로카(Paul Broca)가 뇌 좌반구의 특정 부위 손상이 생기면 그에 해당하는 특정한 장애, 즉 언어상실증이 필히 뒤따른다는 것을 밝혀냈다. ‘운동 언어 능력’의 위치를 발견함으로써 기능적 편재화 개념을 뒷받침할 수 있게 된 것이다. 이러한 발견은 대뇌 신경학의 탄생으로 이어졌고, 이후 개별 정신 기능이 뇌의 어느 곳에 위치하는지 확인하고자 하는 뇌 지도 연구가 수십 년에 걸쳐 진행되었다. 이에 따라 언어, 지각 등의 능력은 각각 뇌의 특정 중추들이 관장한다는 사실이 밝혀졌다.

19세기 끝 무렵, 프로이트는 그의 저서 <언어상실증>에서 기존 뇌 지도는 지나치게 단순하며, 정신활동에는 그보다 더 복잡한 내적 구조와 생리학적 원리가 존재함을 피력하였다. 그는 ‘인식불능증’이란 용어를 만들어 내기도 하면서 인지 지능 장애에 대한 더 많은 연구의 필요성을 제창하였고, 인식불능증을 제대로 이해하려면 새로운 과학이 필요하다고 하였다.

20세기 두 차례의 세계 대전을 거치면서, 이러한 ‘새로운 과학’인 신경심리학이 본격적으로 발달했다. A.R. 루리야, 레온체프 등 여러 과학자들이 일구어낸 신경심리학은 <인간의 상위 뇌피질 기능>이란 책을 통해 체계적으로 집대성되었다. 그러나 루리야로 대표되는 신경심리학 연구는 뇌의 좌반구만을 다룬다는 한계가 있었다. 이렇듯 전반적으로 신경학과 신경심리학의 역사는 좌반구에 치우쳐져 있으며, 우반구에 원인을 가진 증후군이 나타나면 그것을 기묘한 현상으로 간주해 버렸다.

올리버 색스의 신경심리학 뒤집기

우반구 연구에는 실제적으로 어려움이 따른다. 환자 스스로 자신의 증상을 알 수가 없고, 외부 관찰자도 알기 어려운 것이 사실이다. 이렇듯 우반구 증후군은 신경학의 체질과는 크게 어울리지 않지만, 그럼에도 우반구 증후군의 중요성을 주장하는 인물이 등장한다. 바로 베스트셀러 <아내를 모자로 착각한 남자>의 저자이자 신경학자인 올리버 색스(Oliver Sacks)다. 그는 인격의 밑바탕에 있는 기초가 밝혀지기 때문에 우반구 연구를 매우 중요한 것으로 여겼다. 우반구 연구를 ‘개인 주체의’ 과학이자 새로운 신경학. 나아가 ‘낭만적’ 과학이라 칭하기도 하였다.

이와 더불어 그는 특수한 시각적 인식불능증의 사례를 통해 고전적인 신경학에 도전장을 날렸다. 이때까지의 신경학에서는 뇌의 손상이 추상적, 범주적인 태도를 상실시키며, 상실된 인간에게 남는 것은 감정과 구체적인 태도라고 보았다. 그러나 정반대로 후자만을 잃어버린, 즉 감정과 현실적인 것을 모두 잃어버리고 추상적인 것만을 부둥켜안고 사는 환자의 사례를 제시하였다. 이것이 바로 그 유명한 ‘아내를 모자로 착각한 남자’의 이야기다.

음악 교사 P 선생은 시각 인식불능증 환자로, 뇌에서 시각을 담당하는 부분의 퇴행으로 인해 인물과 사물의 추상적인 형태는 인식할 수 있지만 정서적, 현실적 인지는 모두 상실하였다. 예를 들어, 인물을 사물처럼 형태적 특징으로 구분하여 아내를 모자로 착각하기도 하고, 장갑의 능선 등의 형태만 파악하고 현실적인 쓰임은 전혀 알지 못한다. 즉. 뇌는 기계처럼 정확하게 기능하지만, 현실의 시각적 자아가 상실된 것이다.

올리버 색스는 이 사례를 필두로, 인간의 판단력을 무시해 온 고전적인 신경 심리학을 맹렬히 비판했다. 그는 판단력의 결함이야말로 수많은 신경 심리학적 장애의 핵심이며, 인간에게 가장 중요한 능력이라고 강조했다. 또한 인간은 추상적 경향 없이도 살 수 있지만, 판단 능력이 없다면 사멸할 것이라 주장했다. 그는 느낌과 판단이라는 개인적인 것을 배제한 인지과학을 P 선생의 결함을 가지는 것, P 선생과 마찬가지로 ‘시각 인식 불능증’에 걸린 것이라 표현했다. 구체적이고 현실적인 것들을 파악하는 능력을 상실한 학문으로 본 것이다.

이는 <아내를 모자로 착각한 남자>의 1부 ‘상실’의 내용이다. 이후 2부에서 4부에서도, 다양한 예시로 고전적인 신경심리학의 맹점을 적나라하게 꼬집고 있다. 2부 ‘과잉’에서는 고전적인 신경학에서 다루지 않는 과잉으로 인한 장애를 다루고 있다. 신경학에서는 ‘결손’이라는 개념을 즐겨 사용하며, 신경학적으로 바라보는 기능 체계는 기능을 함과 하지 않음, 둘 중 하나이다. 곧, 기능의 과잉에서 오는 질환을 논하는 것은 신경학의 기본 개념에 대한 도전이다. 이처럼 고전적인 신경학에서는 과잉으로부터 기인한 장애를 고려의 대상으로 삼지 않았다. 그러나 해부학이나 병리학에서도 비대, 기형 등과 같은 말을 사용하고, 정신의학에서도 흥분성 장애 등을 질환으로 삼는다는 점에서, 저자는 ‘과잉’의 개념을 제시한다. 이를 통해 신경계를 기계나 컴퓨터로 간주하는, 이러한 기본적인 개념의 편협함을 비판한다. 지나치게 결함에 중점을 두어, 대뇌 기능의 궁극적인 표현인 실생활을 고려하지 않는다는 것이다.

3부 ‘이행’에서는 ‘과잉’조차 결손에 대립하는 개념이기 때문에 여전히 기존의 개념에서 벗어나지 못한 것으로 보고, 전혀 별도의 개념이자 병리학적이지 않은 사례들을 다루었다. 바로 관자엽과 변연계에 특정 자극을 가하여 발생하는 회상의 사례들이다. 회상은 지각이 변형한 것, 상상 혹은 꿈으로 간주되어 신경학과 의학에서는 별로 주목하지 않는 문제이다. 그러나 저자는 인간은 신경 기능이 아니라, 인간적이고 윤리적인 사고에 의해 결정되는 존재이기에, 과거로의 ‘이행’과 회상의 심리적, 정신적으로 중요함을 강조한다.

4부 ‘단순함의 세계’에서는 지적장애인들의 가진 ‘마음의 질’에 대해 얘기한다. 과거 신경학자들은 ‘구체성’을 열등한 것으로 보고, 퇴보적인 것으로 간주하여, 정신은 추상화와 분류를 해낼 수 있기 때문에 훌륭하다고 생각하였다. 저자는 이와 반대로, 구체성이야말로 기본이며, 현실을 생생하게 살아 숨 쉬게 해주는 것으로 보았다. 앞선 1부의 P 선생의 경우처럼, 구체성에 전락해서 추상성으로 빠졌을 때, 현실을 살아가지 못하게 되기 때문이다. 지적 장애인들의 천진난만함과 투명함, 완전함, 존엄은 이때까지 신경학에서 폄하되었던 ‘구체성’으로부터 나온다고 주장하였다. A.R. 루리야의 말을 인용하면서 말이다.

“지능발달이 지체된 환자만큼 내가 사랑스럽게 여기는 환자는 없습니다.”

지금까지 올리버 색스가 고전적인 신경 심리학에 반하여 이때까지 주장한 바를 모아보면 모두 하나로 일맥상통함을 느낄 수 있을 것이다. 인간적인 것, 정신적인 것, 예술적인 것, 구체적인 것, 결국 ‘현실적인 것’으로 귀결되는 것까지. 앞서 나열한 단어들의 질감은 충분히 서로를 닮아있다. 그는 추상적이고 기계적인 뇌의 기능이 아닌, ‘인간’에 초점을 맞추고 있다. 결론적으로 필요한 것은 현실적인 것들임에도 불구하고, 이를 배제하는 고전적 신경학에 대해 비판함과 동시에, 본질적인 것, 즉 현실적으로 필요한 것은 결국 무엇인지에 대해 끊임없이 말하고 있는 것이다.

인간에 초점을 맞추는 그의 태도는 또 다른 주장으로도 드러난다. 1부에 들어가기 전 ‘들어가는 말’에서, 그는 임상 체험을 글로 남기는 습관이 신경학이라는 객관적 과학의 도래와 함께 쇠퇴한 것에 대한 안타까움을 비춘다. 이에 따라 인간이라는 주체, 즉 고통받으면서도 병과 맞서 싸우는 주체가 중심이 되기 위해 하나의 서사로 만들 필요가 있다고 말한다. 환자를 단순히 병리학적으로만 보지 않고 내면의 부분까지 고찰하며, 질병과의 상관관계를 보고자 하는 저자의 노력은 충분히 감동적이다. 질병의 특성을 찾아내는 것에만 골몰하는 것이 아닌, 그 질병을 주체적으로 극복해 나가는 인간임을 끊임없이 피력하는, 환자를 향한 저자의 따뜻한 시선을 책에서 여러모로 느낄 수 있다.

그는 영국 태생 유대인으로, 옥스퍼드대를 졸업한 후 60년대 초 미국으로 이주해 전문의 자격을 얻어 수십 년 동안 신경의학을 연구하며 환자들을 치료한 의사이다. 그러나 그 역시 안면 인식 장애를 겪었고, 큰형은 조현병 환자였으며, 극도로 내성적인 성격에 약물 중독으로 고통받기도 했다. 아파봐야 아픔을 안다는 말이 있다. 그가 인간과 그의 삶, 경험을 중요시했던 건, 그것이 치료에 필요함을 스스로가 절실히 느꼈기 때문이라는 생각이 든다.

필자 개인적으로, 그가 환자를 정말로 인격체로 바라본다는 사실이 와닿는 부분이 있었다. 바로 환자와 함께 성장해 나가고자 하는 태도이다. 환자는 실험실의 흰 쥐가 아닌 인격체이기에, 물질적 보상 또는 학문적 이륙 그 이상의 가르침 또한 줄 수 있는 존재라고 생각한다. 더욱이 의사는 환자의 ‘서사’를 지켜보는 사람으로서 끊임없이 배우고 반성하고 고심해야 하기에, 그가 환자의 이야기를 풀어나가며 그 당시 자신의 판단과 그에 대한 반성도 적나라하게 서술한 부분이 더욱 큰 감명을 주었다.

올리버 색스의 견해는 이러한 신경 심리학에 대한 신선한 시각을 제공했다는 점뿐만 아니라, 질병과 인간의 관계, 그리고 이를 평생 지켜봐야 하는 의사로서의 가치관을 정립하는 데에 좋은 귀감이 되어준다고 생각한다. 환자를 존중하고, 인간을 사랑할 줄 아는 그의 마음을 <아내를 모자로 착각한 남자>를 읽어보며 직접 느껴 보기를 추천한다.

"의사는 자연학자와는 달리 단 하나의 생명체, 역경 속에서 자신의 주체성을 지키려고 애쓰는

하나의 개체, 즉 ‘인간’에 마음을 둔다.”

- 아이비 맥킨지 -

지난기사

참고문헌

김초엽, (2021). 방금 떠나온 세계, 한겨레출판

올리버 색스. (2022). 아내를 모자로 착각한 남자. 알마

Jan W Wijnia, A Clinician's View of Wernicke-Korsakoff Syndrome, J Clin Med. 2022 Nov 15;11(22):6755.

Giulia Ronchi, Morphological Methods to Evaluate Peripheral Nerve Fiber Regeneration: A Comprehensive Review, Int J Mol Sci. 2023 Jan 17;24(3):1818.

Ji Hoon Ahn, Meningeal lymphatic vessels at the skull base drain cerebrospinal fluid, Nature. 2019 Aug;572(7767):62-66.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6515

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6515

dy8611@naver.com