서정원

서정원

[한국심리학신문=서정원 ]

SNS에 한 때 바이럴 되었던 <가짜 손 실험> 영상을 보신 적이 있나요? 해당 실험에서는 참가자의 한쪽 팔을 본인의 시야에 보이지 않게 가려놓고, 대신에 고무로 된 손 모형을 참가자의 손인 것처럼 둡니다. 그다음 진짜 손과 가짜 고무손에 동시에 여러 촉감 자극을 가져다 대는데, 이때 참가자는 눈에 보이는 가짜 손에 닿는 감각을 실제 자신이 느끼고 있는 촉각이라고 착각하게 됩니다. 즉, 고무손과 자신의 손을 동기화시키는 것입니다.

실험의 마지막 하이라이트로 망치가 등장해서 고무손을 내려찍으면, 참가자들은 실제로 자기 손이 망치에 맞은 것처럼 반응하게 됩니다. 이러한 현상은 뇌에서의 시각 정보와 촉각 정보의 충돌로 인해 발생합니다. 촉각적으로는 분명히 느껴지는 게 없어도 시각적으로는 통증이 있다고 판단하기에, 더 시급한 자극에 먼저 반응한 것입니다. 이 실험은 결국 우리 뇌가 감각을 어떻게 인지하고 있는지를 직관적으로 보여줍니다. 우리의 신체가 감각을 직접 느끼는 것이 아니라, ‘뇌의 신호’에 의해 느끼고 있다는 것 말입니다.

앞서 가짜 손 실험에서 알 수 있듯, 통증은 피부에서 생겨나는 것이 아니라 뇌에서 생겨납니다. 이를 보여주는 의료적 사례도 있습니다. 이는 ‘환상지통’으로, 신체 일부를 절단한 사람이 이미 절단되어 없는 신체 부위에서 통증을 느끼는 현상입니다. 예를 들어, 사고로 오른팔을 절단한 사람이 오른쪽 팔에 통증을 느끼는 것입니다. 뇌의 착각이 일어나면 존재하지 않는 신체 부위에서도 통증이 느껴지게 됩니다.

재미있게도 이러한 환상지통의 치료요법으로 일부러 뇌의 착각을 일으키는 방식이 있습니다. 바로 거울을 이용하여서 말입니다. 거울 치료에서는 절단되지 않은 반대편 신체 부위를 거울에 비추어, 마치 절단된 부위가 다시 생겨난 것처럼 인식시킵니다. 그리고 반대편 신체를 움직이면, 거울 속에서는 절단된 신체가 움직이는 것처럼 보이게 됩니다. 실제로 절단된 오른팔에 마비가 오는 것 같은 환상지통을 겪던 환자는 거울치료를 통해 오른팔을 움직이는 것처럼 경험하게 되자, 마비가 풀렸다고 합니다. 존재하지 않는 오른팔을 움직일 수 있다는 착각이, 마찬가지로 존재하지 않는 오른팔의 마비를 없앤 것입니다. 착각에서 시작한 통증을 착각으로 없애는 방식이라니, 참 기발하지 않나요?

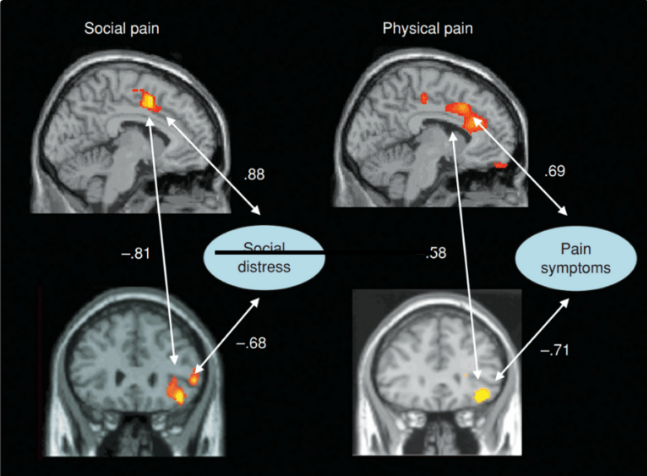

통증을 담당하는 뇌 영역은 매우 넓게 분포되어 있지만, 이 중에서 통증의 (2) 정서적인 면에 크게 관여하는 뇌 영역을 소개해 보고자 합니다. ACC라고 불리는 전측대상피질입니다. ACC 영역은 전두엽에 위치한 굽은 띠모양의 영역으로, 불쾌감과 같은 통증의 정서적인 경험을 느끼게 합니다. 이 ACC 영역의 두드러지는 점은 신체적 고통을 겪을 때와 심리적 고통을 느낄 때 모두 비슷한 활성화 패턴을 보인다는 점입니다. 때문에 ACC 영역은 마음의 고통을 느낄 때에 우리 뇌가 마치 몸의 고통처럼 반응한다는 증거이기도 합니다.

이러한 ACC 영역의 활성화를 보여주는 몇 가지 연구들이 있습니다. 첫 번째는 무시당하는 것에 대한 ACC의 반응입니다. 나만 빼고 다른 친구들이 함께 놀러 간 걸 보았을 때, 나만 모르는 이야기를 자기들끼리만 즐겁게 나눌 때와같이 남들에게 소외당해서 마음이 아팠던 경험이 다들 있지 않으신가요?

한 실험에서는 이러한 따돌림의 아픔을 컴퓨터 게임으로 구현했습니다. 실험에서 참가자A는 다른 두명의 참가자 B,C와 함께 공을 주고받는 컴퓨터 게임을 합니다. A,B,C 셋이서 공을 주고받다가, 참가자 A는 어느 순간부터 다른 참가자 B,C가 자신에게만 공을 주지 않는 것을 경험하게 됩니다. ‘저 두 사람이 나를 따돌리고 있는 것 같아’라고 느끼게 된 참가자 A의 뇌 활동을 fMRI로 촬영해 본 결과, ACC 영역의 활동이 신체적 고통을 겪을 때와 유사하게 변했습니다. (Eisenberger et al., 2003) 남들에게 무시당하는 사회적 상황에서, 우리 뇌는 마치 몸이 아픈 것처럼 반응하게 됩니다.

(왼쪽은 무시당하는 고통상황의 ACC 활성화, 오른쪽은 신체적 고통 상황의 ACC 활성화 모습)

(왼쪽은 무시당하는 고통상황의 ACC 활성화, 오른쪽은 신체적 고통 상황의 ACC 활성화 모습)

혹시 드라마에서 여자 주인공이 시어머니에게 뺨을 맞는 장면을 볼 때, 마치 내 뺨이 얼얼해지는 듯한 느낌을 받아본적이 있으신가요? 아니면 친구의 손에 생채기가 나는 걸 보았을 때, 입으로 “쓰읍-“하게 되면서 내 손이 같이 쓰라린 경험을 해본적이 있으신가요? 이처럼 누군가의 아픔을 볼 때면, 마치 내가 아픈 것처럼 느껴지는 통증의 공감을 경험하게 되기도 합니다. 이 또한 ACC 영역이 작용한 결과입니다.

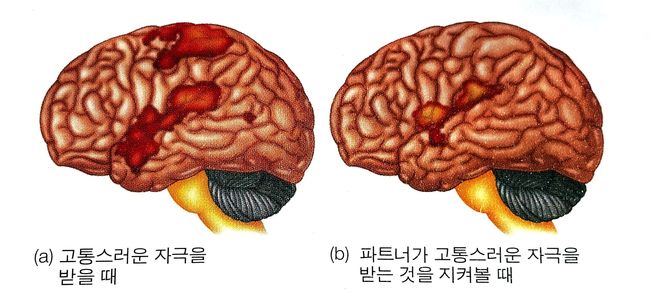

한 실험에서는 커플을 대상으로 전기충격을 주어 통증의 공감을 실험해 보았습니다. (다행히도 전기충격의 강도는 높지 않았습니다) 실험에서는 본인이 전기충격을 받을 때와, 파트너가 전기충격을 받는 걸 지켜볼 때의 뇌 활동을 fMRI로 촬영하여 비교해 보았습니다.

실험 결과, 파트너가 전기충격을 받는 것을 지켜보기만 해도, 마치 본인이 전기충격을 받는 때처럼 (ACC를 포함한) 일부 뇌 영역이 활성화되었습니다. 특히 공감 능력 점수가 높은 사람일수록, 파트너를 관찰할 때 ACC의 활성화가 더 크게 나타났다고 합니다. (Singer et al., 2004) 만약 누군가가 나의 아픔에 공감하고 있다고 했다면, 그 사람은 말 그대로 마음속에서 나의 아픔을 함께 경험하고 있을 것입니다. 이 사실이 누군가에게는 한편의 위로가 될 것 같습니다.

가짜 손에 대한 통증에도 아파하는 사례들을 보다보면, 우리 뇌가 통증에 참 예민하다는 생각을 갖게 됩니다. 하지만 이는 우리 몸이 다칠 수 있는 상황을 미리 경고하고 반응해 주기 때문에 오히려 고마운 성질이라 할 수 있습니다. 이는 우리의 생존과 직결된 문제이기 때문입니다. 또한 우리 뇌는 마음의 통증에도 예민합니다. 몸이 멀쩡한 상태인데도 마음 때문에 아플 수 있다는 사실은, 무엇보다도 우리의 마음을 챙겨야 한다는 점을 상기시켜 줍니다. 그리고 이토록 통증에 예민한 뇌 덕분에 우리는 다른 사람의 아픔까지 공감할 수 있습니다. 어쩌면 고통에 민감하다는 것은 우리를 인간답게 만들어주는 요소일지 모릅니다.

<자료출처>

E. Bruce Goldstein, 『감각 및 지각심리학(9판)』, 박학사 (2015), 406-416

Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science, 302(5643), 290-292.

Singer, T., Seymour, B., O'doherty, J., Kaube, H., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2004). Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain. Science, 303(5661), 1157-1162.

TED Talk <3 Clues to understanding your brain_VS Ramchandran> (https://www.ted.com/talks/vs_ramachandran_3_clues_to_understanding_your_brain)

기사 다시보기

우리는 생각보다 많은 기회를 갖고 태어난다: 뇌 가소성

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8606

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8606

wowowow07@naver.com