서정원

서정원

[한국심리학신문=서정원 ]

아기와 함께 까꿍 놀이를 해보신 적이 있으신가요? 손바닥으로 얼굴을 잠깐 가렸다가 “까꿍!” 하며 얼굴을 보여주면 아기의 해맑은 웃음소리가 터져 나오는 걸 경험할 수 있습니다. 이 간단한 놀이가 지겹지도 않은지 아기들은 몇번씩이나 반복해도 계속 즐거워합니다. 이 놀이의 유일한 단점은 아기의 웃어주는 반응 때문에 어른들은 까꿍을 무한 반복하며 점차 지쳐간다는 점입니다.

그렇다면 아기가 왜 이렇게도 까꿍 놀이를 재미있어하는지에 대해 궁금하지는 않으셨나요? 발달 심리학에서는 이에 대해 아기가 ‘대상 영속성’ 개념이 아직 발달하지 않았기 때문이라고 설명합니다. 대상 영속성은 물체가 가려져서 눈에 보이지 않더라도 여전히 존재하고 있음을 이해하는 인식 능력을 말합니다. 이러한 대상 영속성을 아직 가지고 있지 않으니, 아기 입장에서는 얼굴을 가리기만 해도 사라졌다고 믿고, ‘까꿍’을 하면 사라진 얼굴이 갑자기 생겨난 것처럼 느껴진다는 것입니다.

오늘날은 피아제의 이론을 기반으로 아동의 발달 정도를 설명하는 것이 정설과 같이 굳어져 있습니다. 하지만 반대로 이 정설에 반기를 드는 재미있는 주장들도 존재합니다. 피아제가 말한 ‘생후 9개월’의 절반도 안 되는 ‘생후 3.5개월’부터 영아가 이미 대상 영속성 능력을 갖고 있다면 어떻게 느껴지시나요? 말도 못하고 걸음마는커녕 일어서지도 못하는 갓난아기일 때니, 말도 안 되는 것 같으신가요? 더 말도 안 되는 연구도 있습니다. 고작 생후 5개월 아기가 간단한 사칙연산을 할 수 있다는 연구입니다. 오늘은 우리의 생각보다 아기들은 훨씬 전부터 이미 능력을 갖추고 있었음을 보여주는 독특한 연구들을 소개해 보고자 합니다.

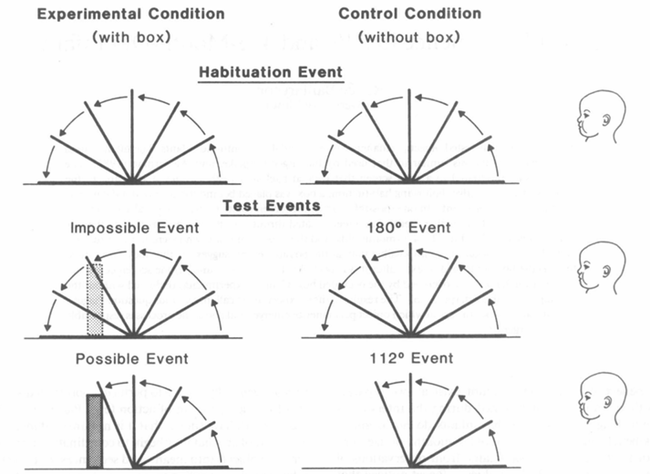

위로부터 각각 습관화 자극, <불가능한 사건>,<가능한 사건>을 나타낸다.

위로부터 각각 습관화 자극, <불가능한 사건>,<가능한 사건>을 나타낸다.

먼저 실험에서는 본격적인 테스트가 시작하기 전, 화면이 180도로 완전히 넘어가는 것에 아기들이 익숙해지도록 여러 번 보여주었습니다. (이는 추후 나올 실험 자극에 대한 순수한 반응을 관찰하기 위해서 기본적 자극에는 무뎌지게 만드는 습관화 단계입니다.) 이러한 습관화 단계가 끝나면 화면 뒤에 상자 장애물이 추가됩니다. 상자 장애물에 대해서 <가능한 사건>과 <불가능한 사건>을 아기들에게 보여주고 그 반응을 관찰하는 것이 실험의 핵심이었습니다.

먼저 <가능한 사건>은 상자 장애물이 추가되면 화면이 180도로 넘어가지 못하고 중간에서 턱, 걸리는 장면입니다. 너무 당연한 결과라고 할 수 있습니다.

이와 다르게 <블가능한 사건>에서는 상자 장애물이 있는데도 화면이 이를 그대로 통과하듯이 180도 넘어갑니다. 대상 영속성 개념을 초월하는 장면이라고 할 수 있습니다. 이 장면의 비밀은 사실 연구자들이 보이지 않는 각도에서 특정 순간에 상자 장애물을 이동시키는 것이었습니다. 하지만 아기들에게는 마술과도 같이 느껴지는 장면입니다.

결과는 어땠을까요? 아기들은 <가능한 사건>에서 그다지 오래 응시를 하지 않았습니다. 반대로 <불가능한 사건>에서는 앞선 사건과 확연히 차이가 있을 정도로 오래 응시했다고 합니다. <가능한 사건>에서는 당연한 결과이니 그다지 흥미를 느끼지 못하다가, 대상영속성 개념에 의하면 <불가능한 사건>이 일어나니 흥미가 생긴 것으로 볼 수 있습니다.

이는 아기들이 ①상자가 화면에 가려진 후에도 계속 존재했다는 것과, ②화면은 가려진 상자가 차지하는 공간을 통과할 수 없다는 것을 이해하고 있음을 시사합니다. 다시 말하자면, 생후 3개월 반부터 아기들은 화면과 상자에 대한 대상영속성 개념이 있었다는 것입니다. 앞선 피아제의 주장보다 훨씬 앞서는 능력이라고 할 수 있습니다. 어쩌면 아기들이 까꿍 놀이를 재미있어하는 이유는 대상영속성 능력이 없어서만은 아닐지도 모르겠습니다.

다음으로는 영아의 사칙연산 능력에 대한 실험을 소개하고자 합니다. 흔히 사칙연산 능력의 검증이라면 더하기, 빼기 기호를 사용하는 것이 일반적이겠지만, 이번 실험의 대상은 기호를 알아보지 못하는 5개월 영아였습니다. 그렇기에 조금 더 아기에게 익숙한 자극들을 가지고 사칙연산을 보여주었습니다. 그것은 바로 인형극입니다.

실험에서는 인형을 가지고 아주 쉬운 방식으로 덧셈과 뺄셈을 보여줍니다. 그리고 각 연극에서는 <가능한 사건>과 <불가능한 사건> 시나리오가 펼쳐집니다. 아직 감이 잡히진 않으셨다고요? 이 흥미로운 연극의 시나리오를 설명해 드리겠습니다.

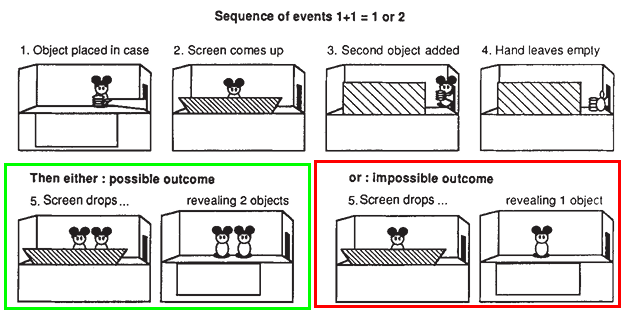

덧셈 연극의 두 가지 시나리오. 초록색이 <가능한 사건>, 빨간색이 <불가능한 사건>을 보여준다.

덧셈 연극의 두 가지 시나리오. 초록색이 <가능한 사건>, 빨간색이 <불가능한 사건>을 보여준다.

먼저 덧셈 연극의 <가능한 사건>은 무대에 인형 하나를 가져다 놓으며 시작합니다. 그다음 화면이 올라와서 첫 번째 인형을 가립니다. 이때 손이 나와서 두 번째 인형을 화면 뒤에 같이 놓는 것을 보여줍니다. 곧이어 화면이 밑으로 내려가면 무대 위에는 인형 2개가 남습니다. 1+1=2를 나타내는 아주 단순한 시나리오였습니다.

다음으로 <불가능한 사건>은 무엇일까요? 인형을 하나 더 놓고 화면을 내렸는데 인형 2개가 아니라 1개만 남아있는 것입니다. 바로 1+1=1을 나타내는 내용입니다. 뺄셈 연극도 이와 비슷한 형식입니다. 인형 2개 중에 하나를 가져가는 것을 보여주고 1개만 남아 있는 것을 보여주는 것이 <가능한 사건>이고, 2개 중 하나를 가져갔는데도 여전히 2개가 남아있는 것을 보여주는 것이 <불가능한 사건>입니다. 각각 2-1=1과 2-1=2를 나타냅니다.

이 인형극을 본 아기들의 반응은 어땠을까요? 앞선 실험과 마찬가지로 아기들은 <불가능한 사건>일 경우에 더 오랜 시간 집중했습니다. 그리고 예상과 다른 결과를 보고 놀라거나 웃는 행동을 보였습니다. 이는 유아가 수량의 변화에 대한 기대를 가지고 있으며, 이러한 기대가 어긋났을 때 놀라거나 의아해할 수 있다는 것을 나타냅니다. 만약 아기에게 수학적 능력이 없었다면 <불가능한 사건>과 <가능한 사건>의 반응이 차이가 나지 않아야 합니다. 그러나 이러한 행동 변화를 보였다는 것은 5개월 된 유아가 기본적인 수학적 능력을 가지고 있음을 의미합니다.

피아제의 이론에 의하면 아동의 수학적 연산이 가능한 시기는 7~11세의 구체적 조작기입니다. 위 실험은 이러한 정설을 몇 년이나 훌쩍 뛰어넘은 결과라고 할 수 있습니다. 사실 이론뿐만 아니라 우리의 상식에도 많이 어긋나는 결과라고도 할 수 있습니다. 그동안 1살도 안된 아기라고 하면 정말 아무것도 모르는 것처럼 느껴지지 않았나요? 알고 보니 생각보다 알건 다 아는 나이였나 봅니다.

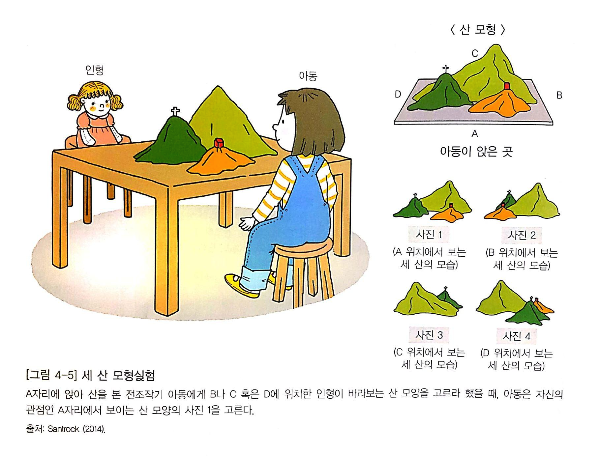

피아제 인지발달 이론이 비판받는 점 중 하나는 아동이 친숙하지 않은 과제 때문에 능력의 검증에서 실패할 수 있다는 점입니다. 예를 들어 피아제는 ‘세 산 모형’ 과제를 통해 전조작기(2~7세) 아동의 자기중심성이 높다고 평가했습니다. 과제에서 앞에 앉혀놓은 인형의 관점에서 산을 바라보지 못하고, 자기의 관점만 볼 수 있다는 것이 그 근거였습니다. 하지만 이 실험은 유아가 이해하기에 지나치게 복잡하고 어려운 과제라는 비판을 받았습니다.

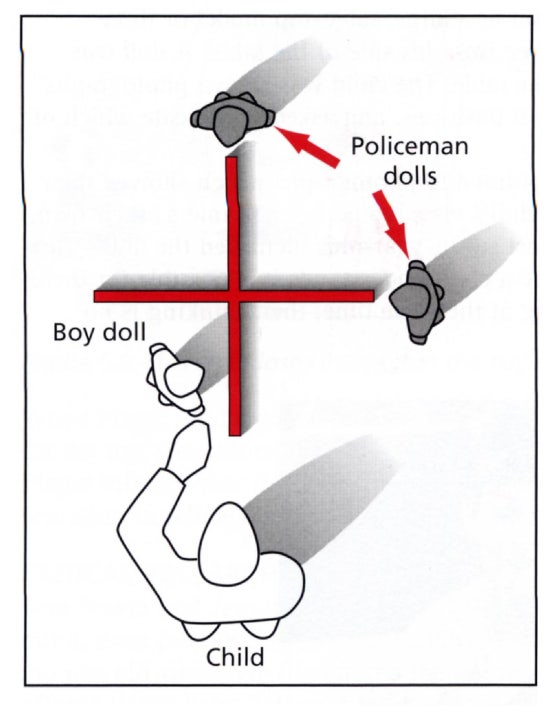

피아제 이후의 연구에서는 이를 대체하는 ‘경찰 인형놀이’ 과제를 사용했습니다. 이는 경찰 인형이 소년 인형을 잡히지 않게 하는 놀이입니다. 이때 유아에게는 경찰이 볼 수 없는 곳에 소년을 숨기라고 요청합니다. 유아는 경찰의 관점에서 생각하며 소년을 잘 숨겼고, 심지어 두 명의 경찰이 있는 좀 더 복잡한 과제에서도 좋은 수행을 보였다고 합니다. 즉, 아이에게 친숙한 방식으로 과제를 제시했을 때, 아이는 자기중심성을 훨씬 덜 보였습니다.

앞서 소개한 사칙연산 인형극 실험에서 알 수 있듯이, 그저 플러스와 마이너스를 활용하지 않았을 뿐, 아기들은 이미 더하기와 빼기의 개념을 이해하고 있었습니다. 대상 영속성 실험과 경찰놀이 과제에서도 알 수 있듯이, 아이의 입장에 맞추어 검사를 바꿔주면 아이들은 얼마든지 가진 능력을 꺼내어 보일 수 있는지도 모릅니다. 어쩌면 우리는 그동안 우리 방식대로만 능력의 여부를 살펴봤기 때문에, 누군가가 실제로 능력을 가지고 있음에도 불구하고 이를 보지 못하고 있나봅니다. 우리의 보는 방식을 바꾸어 본다면, 그 능력을 눈치챌 수 있지 않을까요?

<자료출처>

Baillargeon, R. (1987). "Object Permanence in 3½- and 4½-Month-Old Infants." Developmental Psychology, 23(5), 655-664.

Hughes, M., & Donaldson, M. (1979). The use of hiding games for studying the coordination of viewpoints. Educational Review, 31(2), 133-140.

Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. Nature, 358(6389), 749-750.

기사 다시보기

우리는 생각보다 많은 기회를 갖고 태어난다: 뇌 가소성

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8760

http://www.psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8760

wowowow07@naver.com